今天,七七事变82周年

硝烟散去,和平安宁

但无论过去多久

那段历史,那段岁月

依然铭记在心,永不敢忘

82年前的今天,

卢沟桥的枪声打破宁静,

拉开全民族抗战的序幕。

请 铭 记

↓↓↓↓↓↓

真相一——“失踪”的那个日本兵到底去了哪里?

7月7日当晚22时40分,宛平城的中国守军听到城外东北方向响起一阵密集的枪声。静谧的黑夜中,枪声十分刺耳,宛平的中国守军对此十分警惕。没一会儿,几个日本兵来到宛平城下,声称有一位日本士兵失踪,要求立即进城搜查。中国守军认为,时值深夜,日军进城会引起误会,妨碍治安。可是日军坚持要求进城,十分蛮横。守城官兵拒绝了:我方部队正在睡眠,枪声响自城外,非我军所发,日军在演习场丢失士兵与我无关。我们执行上级命令,不能打开城门!于是,日军马上包围了宛平县城,并开枪示威。

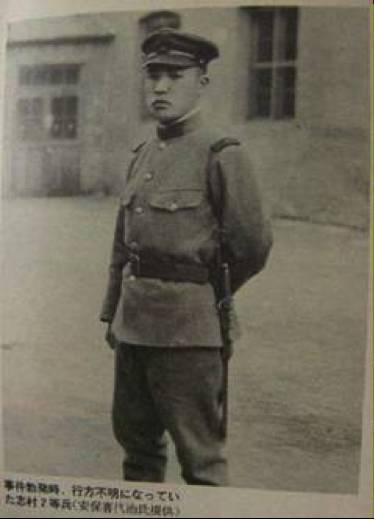

“失踪士兵”志村菊次郎

那么那个“失踪”的士兵到底是怎么回事?一个当时驻守在宛平附近、永定河大堤上的排长齐国轩(后来到了台湾),他在日记中提到了这样的一件事。就在事发当晚,他们驻地来了一个日本兵,这个日本兵当时在附近徘徊,并且久久不愿离去。后来,当远处枪声响起,他才离开了阵地。结合分析各方情报,可以得出,那个“失踪”的日本二等兵就是这个到当时在中国军队阵地徘徊的那个日本兵。这个人大约是听到了枪声后才离开,归队后,队长也层层上报直至当时的日军最高指挥官。但是,日军仍下令“可以坚决开始战斗”。

真相二—— “失踪”的士兵是无意间走错了路吗?

在说这个事情之前,先来看看与这件事几位类似的“藏本英明失踪事件”。

1934年,日本驻南京领事馆副领事藏本英明接到上级命令,要他自杀殉国,日本政府计划以此来要挟中国政府,达到攻占南京的目的。藏本英明接到命令后,准备在死之前饱餐一顿,于是便到了当地的一家小餐馆。吃完饭后,他发现自己身无分文,于是便把袖口上的黄金纽扣留下来抵债。之后,藏本英明便躲到了南京紫金山附近开始隐居,误认为这样也能达到日本政府要挟中国政府的目的。同时,日军开始实施原本的计划,岂料,顺着那颗金纽扣的线索,中国政府很快找到了藏本英明,这也意味着日军计划破产。

而卢沟桥“失踪”案其实就是另外一个版本的“藏本英明”。

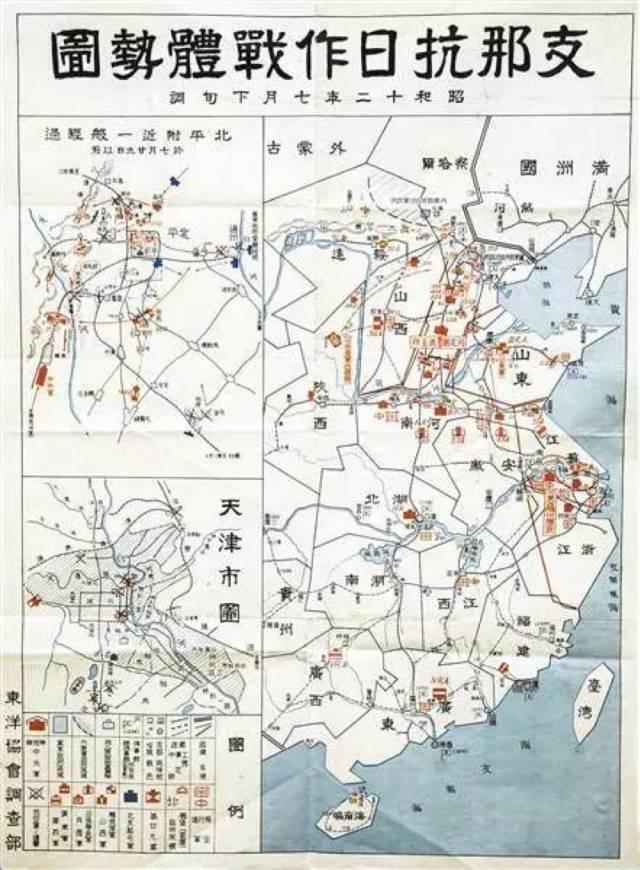

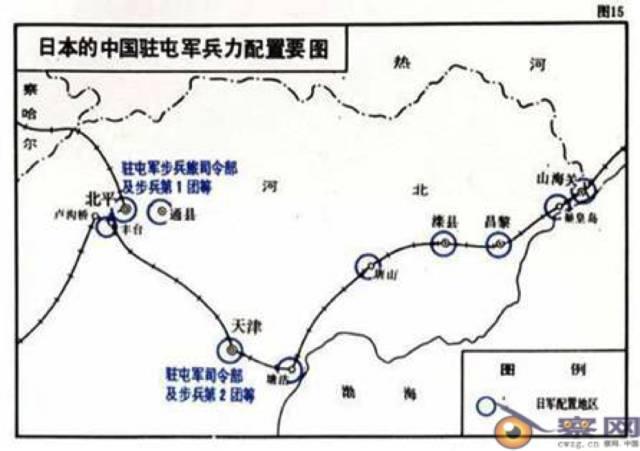

日本东洋协会调查部于1937年7月下旬调查绘制的军事地图

为了名正言顺地与中国开战,日军便安排这个在日本军中地位最低的士兵到中国守军的阵地,希望中方杀死这个“误闯”阵地的日本士兵,但是结果却是这个士兵在听到枪声后便很快回到了日军的队伍中。

后来在一份日本公布的资料当中,也清楚地提到了这次事先计划好的“挑衅事端”,尽管没有十分详尽。而当晚“失踪”了的日本兵志村菊次郎,日军在事后安排其退出现役,遣送回国以掩盖真相。志村菊次郎于1944年再度入役,是年10月在缅甸被孙立人的部队打死,为日本的侵略战争充当了可怜的炮灰。

真相三——为什么卢沟桥竟然成为中日战争爆发地?

国防大学金一南教授曾经发问:如果有一天,一个不懂事的孩子突然发问:“战争怎么会在这儿爆发?这儿是中国和日本的分界线吗?” 你知道如何回答吗?

其实,卢沟桥位于北京西南,既不是边关塞外,也不是疆界海防,更不会是中日两国的分界线,可战争又确实在这里爆发。为何战争还未打响,小鬼子就抄到了京师以南的卢沟桥——京畿重地的咽喉?

而在1937年7月7日,日本侵略者究竟以多少人挑起了“卢沟桥事变”,就更少有人知道了:华北地区全部日军不超过8400人。而驻守的中国军队有多少呢?仅宋哲元的29军就不少于10万人。如此悬殊的力量对比,实属罕见。

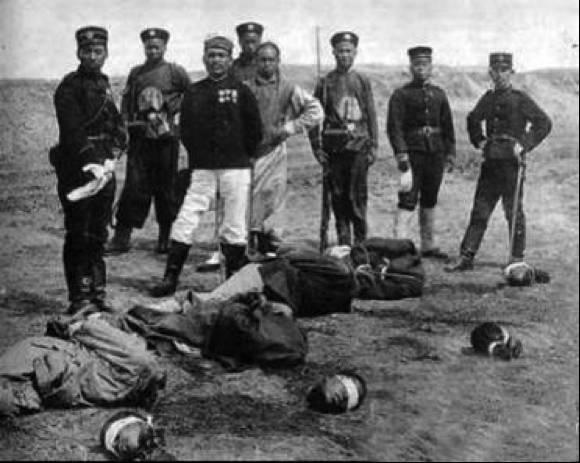

其实,日本军队早在参与“八国联军”入侵北京后,自1901年起就以“护侨”“护路”为名,在中国平津、河北地区驻军。

参加“八国联军”的日本军队在屠杀中国人

1937年制造“卢沟桥事变”的,正是驻扎在丰台的“中国驻屯军”步兵旅团第1联队第3大队,这支队伍自1912年更名后已经驻扎了36年。

到了1935年,日本大力推行以征服中国和称霸亚洲为目的的扩军备战,加快了发动全面侵华战争的步伐。1936年4月17日,日本向中国华北增兵。根据日方公开的数据,驻屯军由原来的1700余人增至5700余人。而实际中,日本实际的增兵人数远远超过他们公布的数字。据上海《申报》调查,日本增兵后的兵力达1.4万人,也有说法称日军兵力超过2万。分别配置于天津、塘沽、唐山、秦皇岛等地。

日本的中国驻屯军兵力配置要图

到“七七事变”前夕,日军对北平已经形成了三面包围之势,其兵力部署如下:北平以西,有日军5000余人;北平以北和西北,有日本豢养的察北伪蒙军约4万人;北平以东,有日本卵翼下的“冀东防共自治政府”伪军1.7万人。就这样,日军完成了其在平津地区的兵力部署,卢沟桥地区剑拔驽张,战争一触即发。

真相四——为什么日军第一炮就命中了宛平城里的专员公署?

对于日本提出的无理要求,中日双方从7月8日午夜2时开始进行谈判,但双方僵持不下一直没有结果。凌晨4时23分,急不可待的第1联队联队长牟田口廉也,下令向宛平城开炮。随即日军向宛平城发起进攻。至此,揭开了中日全面战争的序幕。

日军的第一炮就命中了宛平城里的专员公署,将专员公署建筑给炸毁了。

修缮中的宛平县衙

亲眼目睹这一切的宛平县长王冷斋由此想起一个细节:在宛平专员公署成立那日,日军一木清直大队长前来道贺,距离不短的路程他却并未骑马而是选择了徒步。后来才明白,这个日本军官那天是在用双脚测量到宛平城要害目标的准确距离!

这完全可以说明两个问题:一是能看出来日本人做事认真和重视细节。同时也说明日本人炮轰宛平城是早有预谋的。

真相五——现在的卢沟桥上为什么没有明显的战斗痕迹?

日军在正面进攻宛平城未果,随后集中兵力猛攻卢沟大铁桥和龙王庙的中国守军。在龙王庙中国驻军仅有70多人,而日军却有500多人。无异于一场屠杀!而这些中国士兵他们用步枪、机枪和手榴弹顽强阻击日军,顽强抵抗,弹尽枪绝就用刀进行白刃战,以全部阵亡的代价重创日军,让日军付出了伤亡百人的代价。

这座大铁桥,连接着京(北平)汉(汉口)铁路,是这条交通大动脉上的一个重要桥梁。控制了它,就相当于控制了京汉铁路和华北交通的命门。日军选择此处的用心昭然若揭。

从卢沟桥看卢沟大铁桥

1906年,新建的京汉铁路也从这里经过,卢沟大铁桥的重要性远胜卢沟桥。

因此当时双方在石桥上并没有发生特别激烈的战斗,只是在桥的中部有一些冲突,这也就是为什么石桥中部有一些弹痕,但是桥的整体没有受到太大损坏的原因。

真相六——赵登禹将军是死于“卢沟桥事变”吗?

赵登禹将军之墓就在卢沟桥旁边,所以不少人都误认为赵登禹将军是牺牲在“卢沟桥事变”,实际上他是死于事变后的20多天的日军埋伏。

赵登禹将军

“卢沟桥事变”后,赵登禹所在的第29路军奉命进行抵抗,1937年7月28日,他率领部分军队奉命北撤到今天丰台区的大红门附近,他的身边却出现了一个名叫周思进的汉奸,出卖了行踪,于是赵将军遭到了日军伏击。之后按照他家人的愿望:让赵登禹将军为北京城守着大门。才将遗体安葬与卢沟桥边。

真相七——29军真是奉蒋介石命令从宛平城“悄悄撤退”的吗?

事变爆发后,日军急切想攻占宛平城,进而打开进占北平,甚至进窥中原的通道。

7月8日,侵华日军一边在城内与中方交涉,另一边却武力威胁中方守军,称“以迫击炮攻城,命中专员公署,房屋大都被毁”。

7月11日起,日军再次以炮轰宛平。29军各部不得不分散应对。同时,日军出动飞机四处扫射,战事时断时续,电话线路也被切断。29军军长宋哲元奉命下令北平部队向保定方向撤退,何基沣率部掩护部队南撤。

此时,日军中国驻屯步兵第一联队在装甲车队和炮兵部队的配合下,围攻29军,于是城外中国守军撤出战斗。

7月29日上午9时,日军中国驻屯步兵旅团旅团长河边正三在丰台驻地召开所属各部队长会议下达了攻击卢沟桥、宛平城的“步—作命第六二号”命令。牟田口联队长在16时从丰台出发,赶往一文字山指挥作战。一文字山是一个小沙丘高地,非常适合作为炮兵观测地,也是宛平城外唯一的制高点。18时12分,日军从城外东北角和东侧开始炮击。与此同时,在洪泰庄的福田装甲部队从城壁东南角附近展开行动,向宛平城西侧进攻。

当晚,据日军气象兵记载为西南风,好似雨天前的天气,湿气甚大。因此,爆炸后的浓烟久久不散,炮兵的观测极为困难。18时40分,日军联队长牟田口难以观测炮击着弹情况,觉得很难在预定时间开设两条突击路线后,决定在东北角构成突击路。于是和铃木炮兵部队协定将所有炮火集中轰击一处,结果在19时20分轰开一条宽约20米的突击通道。日军利用夜战进行突击,中国守军虽临危不惧,死守阵地,可是因敌我火力相差悬殊,日军阴谋最终得逞。

日突击队在19时45分占领了东侧城墙,随后突入城内,中国守军边打边撤。20时30分,宛平城失守。30日,包括中国守军完成任务后撤退至长辛店,旋即撤往河北。

从此,整个北平完全沦入日军之手。

今天,无论你身在何处

请向所有

为争取民族独立和人民解放

为国家富强和人民幸福

而英勇捐躯的先烈致敬

勿忘历史,振兴中华!

缅怀先烈,吾辈自强!