文|解密黑档案

文:天涯文摘 图:新浪历史

摘要:发生在抗美援朝战争中最著名的战役莫过于“上甘岭战役”了,现在世界上有名望的权威军事院校没有一家不把它做为战例写进教材的,这场战役惨烈空前。也有很多鲜为人知的事实和保密了半个世纪数字。

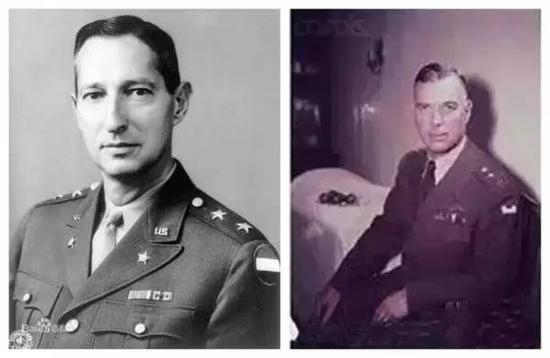

1、双方指挥将领

左:马克·韦恩·克拉克 右:詹姆斯·奥尔沃德·范佛里特

图左:秦基伟,图右:李德生

有一个错误的理解是,人们一直认为“上甘岭战役”是15军(军长秦基伟)打的,但是,事实上还有12军,12军由副军长李德生亲自带领31师参加了战斗。接替15军打了战役的后半段,这两支部队同属于第三兵团,兵团司令员是王近山。王近山本人最后也亲自上了高地。

2、被错误估计规模的上甘岭之战?

1952年10月21日美国第七师的战士将机关枪及其它供给带上了激战后最新占领的朝鲜上甘岭的顶部。这块土地因联合国军和志愿军激烈的火炮交锋而变得满目苍夷。

为什么双方都把战役规模看得那么小?因为上甘岭虽然战略位置非常重要,但是地型特别狭小,只有597.9和537.7两个高地,守方最多只能够放两个连在上面。因此,美方计划的伤亡人数200多人也就合情合理。

这在朝鲜战争中是微不足道的。但是双方都在战前犯了不小的错误!因为在战役开始前几天双方都有投敌的叛徒,向对方泄露了军事情报。可惜的是两方的指挥官都没有引起足够的重视,要不然乃至整个朝鲜战争的局面也许就因此而改变。

以至于战役一开始美方不了解中国人的防务态势,而中方不能够判断美国人将从哪里进攻!在世界战争史上闹出了天大的笑话。结果,这场战役完全打成了双方为了争“脸面”为了争“一口气”而演变的“绞肉机”式血腥战场。

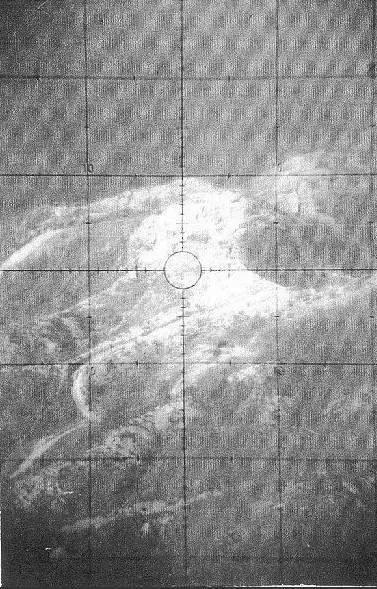

美军轰炸机瞄准镜下的我志愿军上甘岭阵地。

3、美参战军力对比

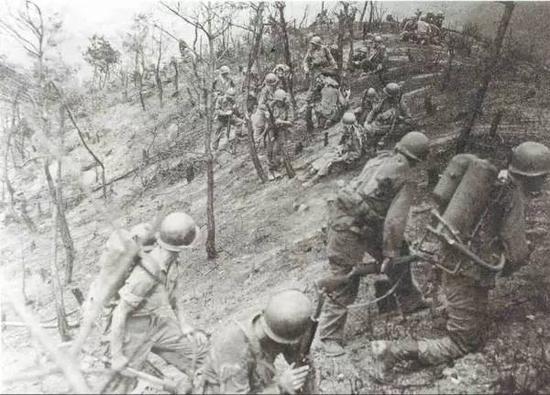

上甘岭战役中的联合国军,美军火焰啧射器单位向坑道入口前进。

且看赫尔辛基军事学院披露的资料:开战的第一天,即1952年10月14日这天,美方投入了7个步兵营,18个炮兵营,200架次飞机,投航空炸弹600枚,发射炮弹30万发。

中方应战的是15军的两个连另加一个排,打掉子弹40余万发,近万枚手雷,打坏了10挺机关枪,62支冲锋枪,90支步枪,损坏武器占两个连队的80%以上。537.7高地失守。

这一天中国军队死伤550人,攻方伤亡1900人。上甘岭注定是尸山血海的地方,反复拉锯式的争夺,因为双方都打红了眼!

1952年11月25日,“上甘岭战役”结束。在这次惊天动地的大血战中,在只能够放两个连的高地上,中国军队先后投入了两个精锐野战军的9个团,另加2000新兵,11个炮兵营,一个火箭炮营。共43000多人,共产党方面一共打炮弹45万发。(赫尔辛基军事学院披露的资料,下同)。

联合国军方面投入步兵10个团,2个营,空降兵1个团,另有1个编练师,4个新兵联队,共62000人,消耗炮弹190万发,航弹5000枚。许多中国人不是被打死的,是被炮弹震死的。

整个战役中国军队死亡人数是7100人,伤残8500人;联合国军死亡11300人,伤13600人。伤亡比为1:1.6。

在一块长仅2700米,宽1000米的狭小地域内,双方10万余人拼命厮杀,43天时间里共有40600名士兵倒在这2.7平方公里的土地上,“上甘岭战役绞肉机”之战!

退守坑道内的志愿军某部,组织小型出击,杀伤敌人。

克拉克说:“这是朝鲜战场的凡尔登”;

林彪说:“上甘岭是肉磨子!”

中国军队的第15军,后来被挑选改编为中国空降第一军。

什么叫做英雄?摧锋于正锐,挽澜于极危,可以叫做英雄。

整个上甘岭战役中,天上没有出现过一架我们的飞机;我们的坦克也没有参战的纪录;我们的火炮最多的时候,也不过是敌方的四分之一,美军总共发射了190多万发炮弹,5000多枚航弹,我们只有40多万发炮弹,而且几乎全是后期才用上的:

数百万发炮弹蹂躏着这两个区区3.7平方公里的小山头,这两个在范弗里特的作战计划里第一天就该拿下来的小山头,用自己的粉身碎骨验证了人类的勇敢精神。

4、上甘岭的战略与精神意义

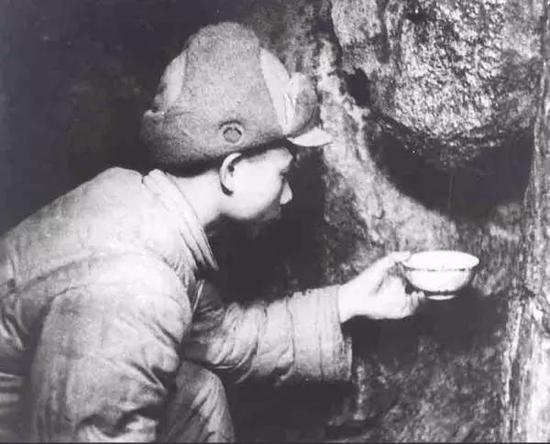

朝鲜战争期间,上甘岭战役中,坚守在坑道口的八连炊事班战士。由于减员严重,炊事班的战士也上了战场。

战役之后,美军再没有向我军发动过营以上规模的进攻,朝鲜战局从此稳定在了38度线上。这一战奠定了朝鲜的南疆北界。

原本是二等部队的十五军四十五师,这一战基本上打光,但是她从此昂首跨入了中国人民解放军一等主力的行列,因为她的战绩是——上甘岭。

美国人可以动用B-29去轰炸一辆自行车,而我们手里的反坦克手雷只能留给敌人的坦克,用来炸碉堡就算是很奢侈了。当年的美国随军记者贝文。亚历山大写道:“(中国)部队进攻时,通常主要依靠轻兵器、机枪和手榴弹。只有对付最有利的目标时,才肯动用迫击炮。”

对一个国家、民族落后的痛苦体味最深的,莫过于她的军队。

朝鲜战争期间,上甘岭阵地上严阵以待的中国志愿军战士。

这就是我们可爱的战士——他们从不和自己的祖国讲条件,没有任何奢求,决不会因为没有空中支援就放弃进攻,决不会埋怨炮兵火力不够,决不会怪罪没有足够的给养,只要一息尚存,他们就绝不放弃自己的阵地……他们甚至可以在长津湖零下20华氏度的气温里整夜潜伏,身上仅仅只有单衣;他们可以在烈火中一动不动;他们中的每个人都随时准备着拎起爆破筒和敌人同归于尽……

上甘岭,不仅是一两个伟人的胜利,也不仅是几十个将军的胜利。当一个辉煌了两千年的民族破落后重新找回自信的时候,这种力量是可怕的。伟人与将军们所做的,只不过是合理地利用了这股力量。

朝鲜战争结束后,蒋介石仰天长叹,对儿子蒋经国及毛人凤等军事将领说:“在这个世界上,没有人是毛泽东的对手,盟国美国说我蒋介石不行,可是他们又怎样呢,我看他们西方国家也是一群蠢猪。他们与中共毛泽东比,从哪方面都无法相比!16个国家最精良的军队,最先进的陆海空立体军事集团,30多个后勤支援国家,加在一起40多个国家的军事力量竟然被毛泽东打的如此狼狈,丢人现眼,耻辱啊!看来,反攻大陆的梦想已经成为泡影,三民主义很难实现了!不过,毛泽东也是中国人的骄傲啊,更是一名奇才。中共有多少能者,我都不放在眼里,事实上也不是我的对手,唯有毛泽东把我挤到这几个小岛上了。盟国也不是毛泽东的对手,毛泽东打仗是艺术!各方面的领导都是艺术!”蒋介石突然把声音提高了八度,“是高超的艺术!”他接着又说:“我们要研究毛泽东!要学习毛泽东!”这就是与毛泽东斗争了几十年的蒋介石对毛泽东的最后评价。

5、上甘岭精神——向我开炮!

在生存条件极为恶劣的环境中,坚守坑道作战的志愿军战士,以顽强的毅力克服各种困难。图为模范卫生员陈振安接下石缝中滴出的水,救护伤员。

2008年有幸做为随团记者,跟随中国工商界代表团应美中贸易协会主席罗伯特·古德曼之邀正式访美,在美其间很荣幸的跟随谭良宪先生认识了一位上甘岭战役的美国老兵,他麦·卡拉汉,王成的故事也就从他身上拉开了序幕……

就是这次约见,麦·卡拉汉他不经意讲述了这样一段经历---他曾参加过抗美援朝战争,在争夺某高地的拉锯战中,他的左腿被中国人民志愿军的炮弹炸飞!

这是美国的一个参加过上甘岭战役的老兵,重回上甘岭。在当年战斗过的地方,撒下一条悼念亡友的紫丝带。

那是1952年的深秋,身材高大的23岁美国陆军二等兵麦·卡拉汉跟随大部队在三角型山(我军称上甘岭)南面的三八线附近集结待命。

1964年由长春电影制片厂制作并出品的讲述英雄王成故事的电影《英雄儿女》剧照

那个中国士兵嘴里还不停地“叽里咕噜”吼着什么,似乎是被俘虏前绝望的纳喊。。。。可是美国兵谁也听不懂,因为美国连队里没有也不可能配中文翻译

“他背着台步话机!”只听到有人惊恐的喊道。

这声提醒似乎叫美国意识到了什么。。。。。可是为时以晚,无数发炮弹密集的像暴雨冰雹一样倾泻而降,100多个美国官兵被炸的身首异处,那个中国士兵也给炸飞了。。。。

“惨烈啊,惨烈!我为了去救护战友,当场被炮火炸晕。。。。。。苏醒后随手抓了把土,里面竟有二三十块弹片,那个中国士兵所倚靠的那截一米来长的树干上,竟有一千多个弹片和弹头!”

麦·卡拉汉提起往事仍不免心有余悸。

“整个阵地上仅剩下三名幸存者:一个双腿被炸断,右臂被炸残;另一个被炸的双目失明,双耳炸聋:而我-----左腿膝盖以下全没。。。。。。。。”

“麦·卡拉汉先生,您说那个中国士兵‘叽哩咕噜’吼叫着什么您听不懂,现在我可以翻译给您听,他是在说:‘。。。。。。。。我是851,我是王成!。。。。。。。。。。敌人把我包围了!亲爱的首长,同志们!请向我开炮为了胜利,向---我------开炮!’”

这时在场的所有中方人员全都已热泪盈眶!

1952年11月25日,上甘岭战役以歼敌2.5万余人而胜利结束。图为志愿军战士在上甘岭阵地上欢呼胜利。

— THE END —

本文由军迷圈转码显示查看原文