文|空军之翼1

20世纪5、60年代问世的第二代喷气式战斗机普遍具有一个特征,那就是为了追求高空高速性能而把机翼的相对厚度(厚度/弦长)做的非常低,这虽然能大幅降低超音速激波阻力,但也导致了机翼低速升力不足,起降速度很高。

降落速度过高的直接后果就是降落变得十分危险,事故率直线上升。战斗机不应该只能由精英试飞员来驾驭,普通飞行员同样能安全降落,否则就无法形成战斗力。提高降落安全性的关键就是增加机翼低速升力,降低降落速度。

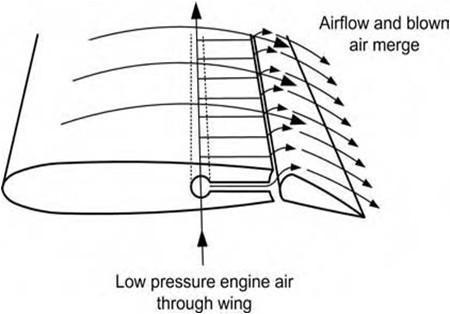

在飞机设计师们绞尽脑汁之下,附面层吹除增升黑科技诞生了。

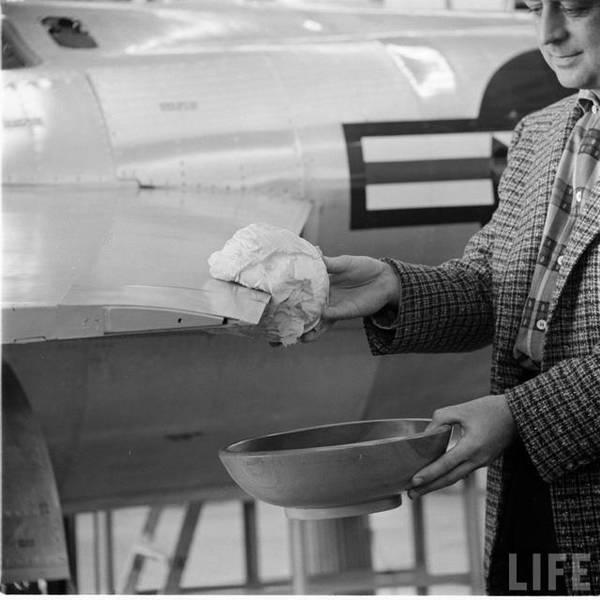

这项技术首先被应用于洛克希德公司的F-104战斗机上。大家都知道F-104是一种非常极端的战斗机,为了达到2马赫的极速,该机的翼展极小,仅有6.68米,翼根和翼尖的相对厚度只有3.36%,锋利地可以用来切菜!为了降低超音速阻力,F-104的机翼翼面积仅有18.22平方米。

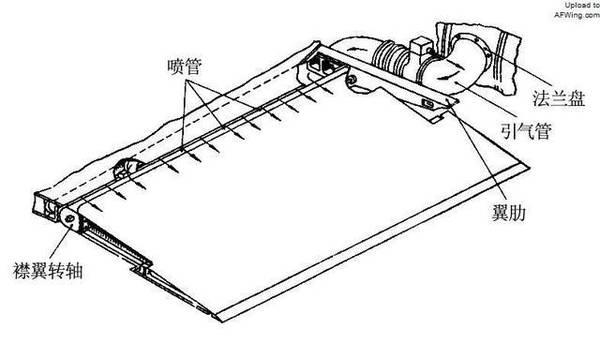

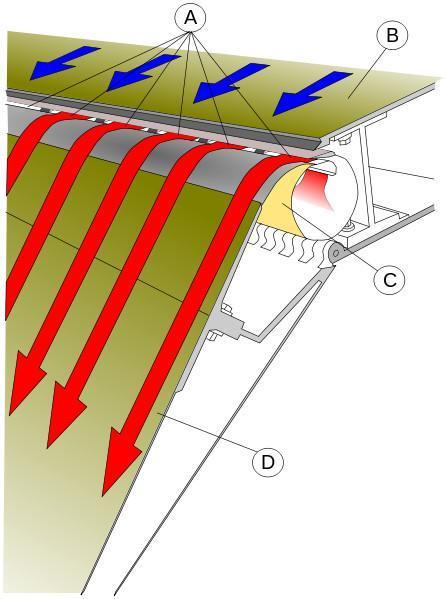

于是F-104就成了降落困难户。1954年首飞的XF-104原型机的降落速度高度386公里/小时,以至于试飞员说宁愿弹射跳伞也不愿驾驶该机降落。为了降低降落速度,F-104生产型成为世界上第一种采用附面层控制技术来增加升力的战斗机。该机从发动机压气机引出高压空气,然后从襟翼上表面排出,通过为襟翼附面层注入一定能量来延缓表面气流分离,增加机翼升力。通过这项黑科技,F-104的失速速度降低了28公里/小时,把降落速度控制在可以接受的范围内(当然还是偏高)。

经过了F-104的验证后,附面层吹除增升技术进一步迈向实用化。北美公司在1956年首飞的F-107A超音速战斗轰炸机上采用了附面层吹除设计,提高了该机的低速操纵品质,并使降落速度降低了大约48公里/小时。

麦道公司在50年代末研制F-4“鬼怪”战斗机时,为了降低该机的着舰速度,利用发动机压气机高压空气对襟翼和副翼进行吹气,并取得了很好的增升效果,从此成为F-4战斗机的标配。

苏霍伊设计局研制苏-7战斗轰炸机时,曾在1960-1961年测试了一架苏-7 S-25附面层吹气控制系统验证机,从发动机压气机引气吹除襟翼上表面的附面层,但这套系统并没有显著降低该机的降落速度,所以没有投入生产。

50年代问世的英国布莱克本“海盗”舰载攻击机通过一系列复杂导管把10%的发动机压气机气流引到机翼前缘、襟翼和副翼上表面、平尾下表面排出,堪称史上最复杂的附面层控制系统。虽然付出了重量和发动机推力损失的代价,但也成功使“海盗”的低速升力增加近一倍,同时也成为一套有效的除冰系统。

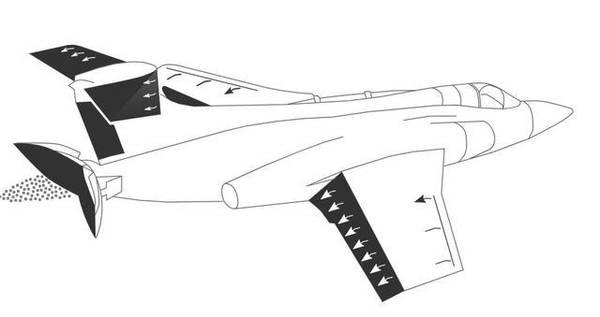

歼-7III战斗机是我国唯一一款采用附面层吹除增升技术的战斗机。这套系统使歼-7III的降落速度显著降低,降落滑跑距离缩短达35%,大幅提高了降落安全性。吹气装置消耗了涡喷-13发动机压气机10%的起落流量,所以会导致发动机推力产生损失。

在7、80年代问世的第三代战斗机由于普遍采用大推重比涡扇发动机,并且放弃了对高空高速性能的变态追求,再加上机翼和增升装置的设计日趋完善,所以就放弃了增加重量、消耗推力的附面层吹除增升黑科技。