文|科罗廖夫的军事客厅

5月22日,朝鲜官方媒体朝中社公布了北极星-2型中程弹道导弹试射全过程的视频,引发世界各国媒体关注。进入5月以来,朝鲜连续两次试射弹道导弹,5月14日,朝鲜发射了一枚火星-12中远程弹道导弹,按照朝中社的正式报道,这次试射是一次高弹道发射,按照最大弹道仰角进行的,在上升飞行至最大定点高度2111.5公里后,落在了787公里的水域外,按照最小能量弹道的射程估算,这枚导弹射程的下限为4200公里,足以打到美军的关岛基地。

时隔仅仅8天之后,朝鲜人民军于5月21日再次成功试射北极星2型地对地中远程战略弹道导弹,朝鲜最高领导人现场观摩了导弹发射,并批准在部队实战部署该导弹,这标志着北极星2型在仅进行了2次试射后就完成了定型。根据韩国的监测通报,朝鲜于当天下午4时59分在平安南道北仓一带向朝鲜半岛东部海域试射一枚弹道导弹,飞行距离约为500公里。

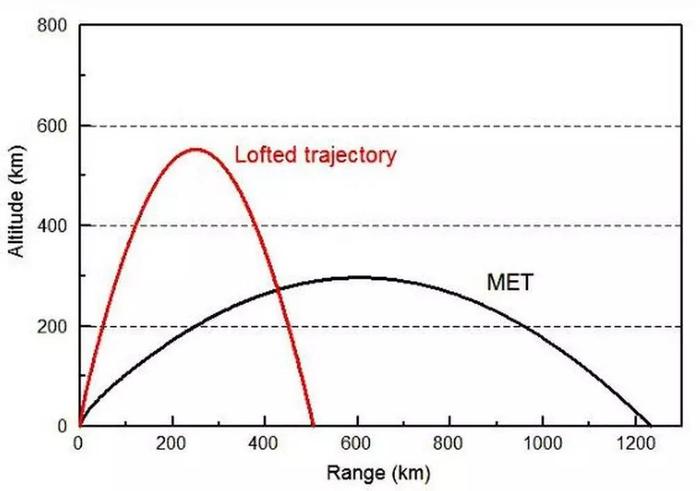

从导弹飞行弹道观测,这是一次成功的试射,导弹落在了半岛东部海域。按照最小能量弹道估算,北极星-2的射程约1250公里。今年的4月29日,朝鲜曾在该地试射北极星-2型弹道导弹,但那次导弹在空中爆炸,试射以失败告终。

北极星2机动弹道导弹是北极星潜射导弹的陆上改进型,这有点类似中国东风21中程弹道导弹是从巨浪1潜射导弹改进而来一样,都属于“由海上陆”。北极星潜射导弹的最初技术来源是苏联七十年代的SS-N-6潜射导弹,朝鲜在上世纪90年代从俄罗斯获得了少量R-27型液体燃料潜射弹道导弹(北约代号SS-N-6)。根据朝鲜公布的画面来看,北极星-2导弹改用了固体燃料发动机,相比液体燃料发动机的导弹,具有更短的发射准备时间。

北极星-2导弹没有采用常规的气动弹翼,而是采用了栅格式尾翼,因为其结构形状和小弦长,可以紧贴弹体折叠,这样导弹结构更加紧凑,易于存储和运输。朝鲜目前共有3种型号的弹道导弹使用了栅格翼技术,分别是KN-02近程弹道导弹、舞水端中程导弹和北极星-2中程导弹。

北极星-2导弹配备履带机动式TEL运输-起竖-发射车底盘,具备陆地机动能力。使用朝鲜的天马虎坦克底盘改装而来,车体被拉长,有8对负重轮,导弹发射筒两侧还增加了设备放箱,一体化集成化的程度很高,可见北极星-2导弹已经向实战化方向迈出重大一步。

通过视频画面看,该导弹很明显采用了先进的悬垂发射筒和自适应延伸橡胶底座技术,这是野外机动发射的核心技术之一。

在此之前,世界上只有两个国家的少数几种弹道导弹采用此类技术,包括中国东风21D、东风26和东风41,以及俄罗斯的白杨M和亚尔斯导弹。这回需要加上朝鲜的北极星-2导弹了。

美国和苏联在上世纪八十年代开始发展陆基洲际导弹的无依托野外发射技术,战略导弹发射车可在无路或泥泞、松软土壤及沙漠等地区活动,在非预定地点发射。发射场不需要预先准备,发射车在机动过程中可随时停车发射。

要实现弹道导弹野外随机发射,就必须使用的悬垂发射筒和可延伸底座技术。野外地面承压能力较低,一般只有0.5兆帕以下,导弹被弹出瞬间对地面的负荷很大,高达几十至几百吨,所以导弹需要一个可延伸的底部,延伸筒由橡胶制成,套在发射筒上。导弹发射后,在燃气作用下,延伸筒膨胀变形,相当于一个汽车气囊,燃气冲压膨胀形成保护囊,后坐力便通过气囊缓冲渐释放到地面,同时延伸筒能随地面的下陷变形而向下自适应延伸,能够大幅降低对发射场坪的强度要求。

俄罗斯SS-27 白杨M公路机动导弹的使用的自适应延伸底座,底座有一定伸缩性。

俄罗斯SS-25“白杨”导弹发射车在训练场进行无依托发射

这是白杨导弹发射完毕以后的场景, 可以看到顶部筒盖已脱落,而且发射筒后部的可延伸底座与地面的松软土壤接触良好。

这种自适应发射技术也应用的我国火箭军的东风26中远程弹道导弹,以及刚刚服役的新一代东风-41洲际弹道导弹上面。

一直以来,以美国为首的外军一直认为北极星-2导弹是一种有限公路机动发射的弹道导弹,平时隐蔽在大型洞窟基地内,战时从洞窟基地开出,进入附近的预设发射阵地,这些阵地都事先经过精确的测量和技术保障,发射场坪的基础经过特别设计,由加厚混凝土构筑,能够承受几十吨导弹发射时的后坐力和冲击力。场坪有预先埋设的中心定位点,导弹发射车可直接开到定位点,经过简单整备就可以发射。

此次试射的北极星-2型导弹,能够无依托阵地在野外机动发射,随便找个河滩,竖起来就射了。极大的颠覆了各国情报机关对于北极星-2导弹的传统判断。

本文来自微信公众号“科罗廖夫的军事客厅”

本文由军迷圈转码显示查看原文