文|云上的空母

20世纪50年代的一些电影,因为离硝烟不远,所以在拍摄取材的过程中往往比较大胆和真实。21世纪初有一部非常有名的电视剧叫做《兄弟连》,而在这部电视剧里面有个非常突出的特色,他就是赫伯特·索伯上尉。赫伯特·索伯上尉的训练非常严格,但到了英国进行训练的时候,却暴露了他路痴的特点,结果被解职。索伯离开E连连长的岗位,也就没有给这支部队带来太大的危害。

继任索伯的是温特斯,这是一名好连长。他沉默少语,英勇顽强,在面临大批德军士兵的时候,敢于开出第一枪。温特斯上尉看起来有些木讷,但是他的确是个好上级。而温特斯上尉手里面也是拿着步枪,并不是像其他连长那样仅仅腰里别着手枪,这也意味着他平时身先士卒,是敢于玩命的主。

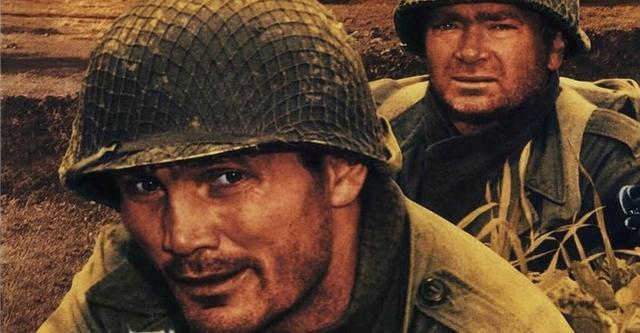

不过在20世纪50年代的一部电影里面,狗熊连长手下的兵就没有那么幸运了。这部电影叫做《攻击!》(Attack!),从电影的名字看非常提气,这势必会让人联想到某种英雄主义的电影。但实际上,它要讲述的却是另一番让人细细深思的东西,即基层军官及其下属的关系问题。

《攻击!》一片的导演是罗伯特·奥尔德里奇,背景设置在第二次世界大战末期。在这部电影的官方预告片之中,有一句很经典的话,叫做“并不是每把枪都对准敌人!”这句话让人联想到另一句话,叫做“苏联士兵头盔上弹痕累累,但并不是每一发子弹都是敌人打的”。

苏联战争电影里面有很多英雄,然而他们对纪律部队却很抵触。在鸿篇巨制《解放》里面有这么一个桥段,有名苏军士兵(或者是军官,记不太清了)因为把机枪遗失在战场上,而他面临的惩罚是“枪毙”。不同的部队有不同的特色,对单兵一级的再现,可以让我们从电影里面了解一支队军队的总体面貌。

美国在20世纪50年代拍摄的《攻击!》这部电影,冲突的焦点在厄斯金·库尼连长(上尉)和乔·科斯塔中尉之间展开。乔·科斯塔是脾气暴躁的英雄,而厄斯金·库尼则是十足的狗熊。厄斯金·库尼的扮演者是爱德华·阿尔伯特(Edward Albert),也作埃迪·阿尔伯特。此人虽然在电影里是狗熊,但是在现实中却是十足的英雄。

狗熊连关系复杂

1944年的欧洲战场,美国国民警卫队的一个连,即F连驻扎在比利时一个小镇附近的前线。F连也被叫做脆弱的福克斯连(Fragile Fox),换句话说这个连也可以被称为狗熊连。将熊熊一个,兵熊熊一窝,至于F连的下级军官和士兵是否真的是狗熊,电影里面有呈现,但至少他的友军单位是这么认为的,要不然绝对不会起这个如此欺负人的诨号。

有观点认为,F连来自得克萨斯州,但是得克萨斯州国民警卫队第36步兵师从来都没有到比利时作战。不过我们可以抛开这个细节。得克萨斯民风彪悍,遇到事情一点就着。而恰恰是F连这支从得克萨斯州出来的部队,却被冠之“脆弱的福克斯连”这个耻辱称号,形成了鲜明的对比。

故事从F连攻击德军的一个山头展开,德军龟缩于碉堡之内,水冷式重机枪拼命地向F连的先头部队扫射。先头部队被压制得死死的,乔·科斯塔排长不停地呼叫厄斯金·库尼前来增援。此时,德军的迫击炮开火,对先头部队实施进一步的压制。厄斯金·库尼不顾乔·科斯塔的求救,擅自带着其余部队溜了。结果,先头部队的一个班命丧沙场,十多个人被德军咬死。

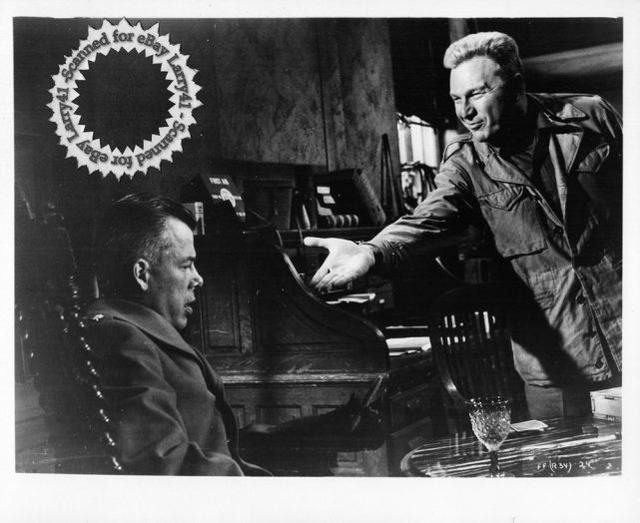

由此,乔·科斯塔和厄斯金·库尼就结下了极深的梁子,其他部属也对厄斯金·库尼很有意见。F连士气低落,而下级军官决心求救于营长克莱德·巴特利特中校,他们试图在打牌期间同中校摊牌,把厄斯金·库尼这个瘟神从F连挤走。

但是克莱德·巴特利特中校同厄斯金·库尼有着很大的利害关系。厄斯金·库尼的父亲是克莱德·巴特利特老家的一位非常有实力的法官。克莱德·巴特利特在14岁时,是库尼父亲办公室的书记员。而这位中校,试图在战争结束之后参加竞选,以实现他的政治野心,因此必须凭借库尼父亲的护卫。

克莱德·巴特利特同样是一个贪得无厌的人,他很明智,也非常有心机。通常情况下,上级军官为了保住自己的权威,绝对不会同下级军官打牌来捞钱。但是,克莱德·巴特利特却一次次地找下级军官打牌,而且几乎每次都赢得盘满钵满。这个人到库尼的指挥部,也是上下其手,不停地薅羊毛,无论是他拿库尼的雪茄,还是将一瓶酒揣在怀里顺走。

执行官哈罗德·伍德拉夫中尉是一名非常理性的军官,在电影中扮演着“理性之声”的角色。他试图调和乔·科斯塔和厄斯金·库尼之间的关系,毕竟将帅不和,最终遭殃的是整个F连。哈罗德·伍德拉夫中尉其实也想将厄斯金·库尼挤走,不过希望中校采用“明升暗降”的形式。

德军疯狂的反扑

克莱德·巴特利特中校之所以敢继续任用厄斯金·库尼这种懦夫,是因为他坚信F连不会遇到一场像样的战斗了。他甚至还给哈罗德·伍德拉夫中尉保证,F连不会遭遇恶战的赔率是100:1。然而事与愿违,很快克莱德·巴特利特中校就接到了紧急到师部的命令,而倒霉的F连被迫再次重返战场。

德军实施了阿登反攻,F连奉命前往进战拉内尔镇。由于没有掌握德军的部署情况,库尼否决实施全面进攻,并命令科斯塔中尉率领部队执行侦察任务。科斯塔同意执行作战任务,只要库尼和伍德拉夫关键时刻给予支援。科斯塔还恶狠狠地警告连长,只要你再怯战,我就把一枚手雷塞进你喉咙里,把你炸得个稀巴烂。但是为了防备懦弱的库尼,科斯塔留了一手,要求不下看他的信号,只要他双手高高举起汤普森冲锋枪,后续人员则停止前进。

乔·科斯塔是一位经验非常丰富的排长,即便是德军有迫击炮和重机枪,冲击部队遭到巨大伤亡的情况下(科斯塔的排已经伤亡大半),他们几个人还是冲进了拉内尔镇边缘的一所民宅。这帮人很快就发现教堂顶上有狙击手,于是通过制作假人的形式,引诱狙击手开枪,并最终将这名狙击手一枪打死。有趣的是,那名假人的军衔也是上尉,代表着自己的混蛋连长库尼。

科斯塔和他的手下听到地窖里有异动,并顺利俘获了一名德国党卫军军官和一名已经年迈的士兵。科斯塔通过采取手段,逼问出驻扎在镇子里的德军有坦克支援。所以说好电影在细节里,德军士兵哭诉着请求科斯塔饶命,他有三个孩子。仗打到这个份上,说明德军很快就会成为樯橹之末了。而冷酷理智的党卫军军官,则被科斯塔推出房子,敌方阵地上一通猛扫,将党卫军军官打死。这也许,是最好的复仇形式。

由于敌军的防卫力量太强了,科斯塔不得不选择撤退。撤退之前,科斯塔还通过无线电警告库尼,“我回来了”。而在撤退时,他给战友们下达了死命令,竭尽所能逃跑,“不要因为任何一个人停下来”。但是,最后撤退的科斯塔却没有这样做,还是救起一名受伤的士兵,尽管这名士兵后来仍然死了。其他士兵成功逃回本部,科斯塔却失踪了。

库尼的懦弱,也遭到了巴特利特的严厉痛斥。巴特利特狠狠地给了库尼一耳光,并要求F连连守阵地。巴特利特威胁说,如果库尼退缩,他将被捕,因为这将使另一个连也遭殃,而德国人将席卷整个前线。库尼感到遭受了极大的压力,只能借酒消愁,但是伍德拉夫中尉摔碎了酒瓶。

一向高高在上的库尼陷入崩溃,暴露了他内心的极度脆弱。由于家教严格,库尼时常打。库尼一直盼望着自己能够长到30岁,他能够像一个男人。此刻的库尼,已经没有办法再指挥F连,伍德拉夫中尉为他感到难过,叫他好好睡一觉。这个时候,德军攻势猛烈,指挥官却崩溃了,对于F连来说无异于灾难。

突然出现的在门口的科斯塔试图找到库尼并杀死他,但是德军猛烈的攻势使他只能暂时放下仇恨。科斯塔操起一支火箭筒,并命中德军一辆坦克。坦克道具做得比较渣,炮塔很小,非常山寨。第二辆坦克袭来,科斯塔决心再度发起攻击,虽然得手,但坦克继续前进,把他的一只手压在了履带底下。

一场处心积虑的悲剧

另一个角落,部分残存的F连官兵伍德拉夫、托列佛、伯恩斯坦、杰克逊和斯诺登躲入地窖。这个时候,库尼已经疯了,他拿着一支冲锋枪,到处游荡准备找德国人拼命。库尼鬼使神差地来到了F连官兵的地角,并命令下属向德国人发起进攻。而就是因为库尼的这一通搅和,也导致五名官兵丧失了最后的逃生机会。

科斯塔这个时候也从坦克履带地下脱身,来到地窖。气息奄奄的科斯塔掏出手枪,用最后的力气试图指向库尼,他向上帝祈求道:“请多给我一点时间,让我杀了库尼。”但是,科斯塔摔倒在地,此时他奋力去抓掉落在前方的手枪(应该是M1911),伍德拉夫将手枪踢远。而终究,科斯塔没能完成最后的心愿,吐出了最后一口气。库尼态度突然一百八十度大转弯,声称要出去向德国人投降。

伍德拉夫再也忍无可忍,向库尼后背开了一枪,后者立即从楼梯上滚了下来,当场毙命。原本理性的伍德拉夫也终究走上科斯塔的道路,说明库尼已经到了无可救药的程度。伍德拉夫告诉士兵们,如果大家能够活下去,必须将自己逮捕,但下属拒绝了这个要求。这个时候,周边已经响起枪声,德军被迫撤退。

克莱德·巴特利特中校来到地窖,询问有没有看到库尼。官兵们说,库尼已经被德国人打死了。但是,克莱德·巴特利特很快就发现库尼死于自己人之手。克莱德·巴特利特决晋升伍德拉夫为连长,但随后宣布将提名给库尼授予杰出服役十字勋章(DSC),这是美国陆军第二高的荣誉。这个勋章有着很高的含金量,专门用于表彰那些在战斗中极其英勇的官兵。

伍德拉夫愤怒地指责是克莱德·巴特利特因为一己私欲策划了这个事情,既拜托了库尼,又能赢得他强大父亲的支持。巴特利特威胁说,如果伍德拉夫将整个事件公之于众,他将损失更多。最后,伍德拉夫还是毅然决定用无线电呼叫帕森斯师长,揭露这个阴谋。电影到这里,就结束了。虽然伍德拉夫的鱼死网破,让克莱德·巴特利特未能得逞,但F连那些屈死的将士,再也未能活着回到故乡。

现实中的真正战场英雄

埃迪·阿尔伯特扮演的厄斯金·库尼在《攻击!》影片中是十足的混蛋,但这位演员却是实实在在的战争英雄。埃迪·阿尔伯特在演艺生涯中,有两个闪光点,就是1954年参演《罗马假日》和1973年参演《伤心的孩子》,均被提名奥斯卡最佳男配角奖。但是从作品来看,迪·阿尔伯特塑造的厄斯金·库尼更让人产生深刻的印象。因为他扮演的角色,同他的经历截然相反。

其实埃迪·阿尔伯特自己并不是懦夫,而是一名真正的战场英雄。第二次世界大战之前,埃迪·阿尔伯特曾在埃斯卡兰特兄弟马戏团以小丑和艺术家的身份游历墨西哥,为美国陆军情报部门工作,并在墨西哥港口拍摄德国U艇。1942年9月9日,阿尔伯特加入美国海岸警卫队,后来被任命为美国海军预备役上尉。

1943年11月,埃迪·阿尔伯特担任登陆艇的艇长,并在塔拉瓦战役中表现英勇,不顾日军的重机枪火力,拼死救下了47名被困住的海军陆战队员。此外,在他的指挥下 ,还救了另外30名陆战队员。而鉴于此次行动的表现,埃迪·阿尔伯特获得了铜星“V”奖章。

那么,埃迪·阿尔伯特为什么会接受厄斯金·库尼这样一个让人讨厌的角色呢?我们可以从他的人生经历中寻找到答案。其实,埃迪·阿尔伯特不应叫这个名字,他最初被叫做爱德华·阿尔伯特·海姆贝格。年幼的埃迪·阿尔伯特就尝尽人间疾苦,六岁时就当了报童。第一次世界大战期间,因为德国名字,同学们经常把他当作“敌人”来对待。

1929年经济危机期间,埃迪·阿尔伯特失业,不得不四处打零工。而由于自己使用的姓氏,因此总被人错误地叫成“汉堡包”。虽然埃迪·阿尔伯特终生混迹于好莱坞,但是一生中却经历不少坎坷。这样的人,由于面临着社会最现实的一面,所以接受《攻击!》这样的电影也并不出乎人们的意料。

埃迪·阿尔伯特的职业生涯中曾经演过小丑,而厄斯金·库尼这个角色则是让人唾弃的对象。总的来说,埃迪·阿尔伯特奋斗的一生,可以称得上“英雄”这个称号。而《攻击!》作为一部讲述美军负面的电影,也没有像其他电影那样获得陆军的大力支持。[5]这部电影的预算是81万美元,最终拿到200万美元的票房。该电影是赚了钱,但是由于利润是与电影《大刀》实施“交叉抵押”的,所以“没人能看到任何钱”。也许同电影本身一样,影片的制作也是个悲剧。

本文由军迷圈转码显示查看原文