文|军武吐槽君

冷战催生

二战结束后,东西方阵营的铁幕落下,让人窒息压抑的冷战开始了,在之后的近半个世纪里,美国和苏联展开了你追我赶的全方位军备竞赛。上世纪五十年代,由于美国远程重型轰炸机和各类导弹技术的突飞猛进,如何建立一个覆盖全部国土的完整防空网络,成为苏联军方亟待解决的突出问题。当时苏联已经在绝大多数的地面国土建立了地面雷达站,但是在北极圈内很难设立常驻雷达站,高山峡谷地带的雷达信号又会遭遇地形的重重阻碍,因此必须使用空中预警平台进行国土防空的弥补,所以在1958年,苏联开始研发第一架国内远程雷达探测飞机(空中预警机),这就是未来的Tu-126。

▲图126预警机起飞

计划开始

作为防空改进总计划的一部分,苏联为了新型预警体系进行了新型武器装备的开发,为了航程能够覆盖北部边界,决定制造新型的作战机型——一架具备远程预警和远程截击能力的作战飞机。1958年7月4日苏联部长会议第608-293号决议决定了这个项目的开发,订单由著名的图波列夫设计局获得。

军方希望获得一架基于Tu-95远程轰炸机平台的空中预警飞机,因为图95轰炸机是当时苏联所能制造的最大飞机。它的最大起飞重量170吨,最大续航里程超过1.3万公里,能够保证预警机对于航程、滞空时间的要求。除此之外,军方还提出必须安装大型雷达,能够探测至少100公里范围内的战斗机和300公里范围内的轰炸机,从1961年开始,图95轰炸机搭载相关设备开始进行测试。

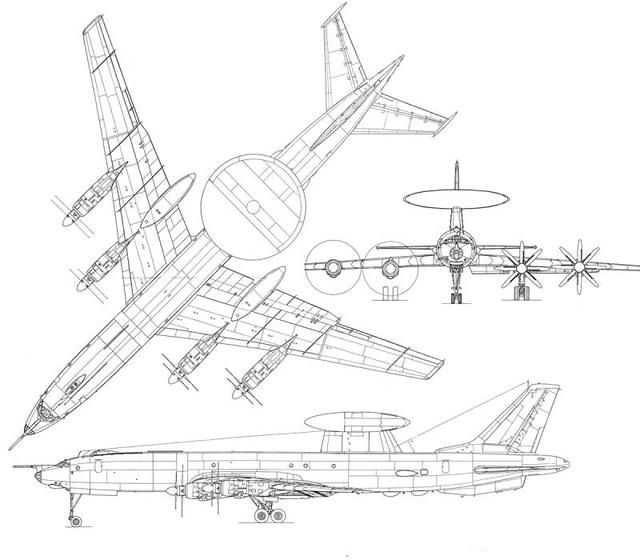

▲图126设计草图

到1961年年底,图波列夫审查了所有试验数据并进行了相关评估,事实证明Tu-95轰炸机并不是空中预警飞机最合适的平台。其内部有限的机身空间无法实现设备和人员的合理安装,极大的限制了预警机战斗力的发挥。最终决定,使用由图95改进而来的Tu-114客机作为预警机替代搭载平台,其拆除了各类不必要的武器挂架和内部装置,空间有了极大的拓展,可以在机身放置大量工作设备设备,甚至能够设置机组操作人员的专门舱室,同时不会让飞机机身重心发生明显偏转,飞机能够保持基本的平稳飞行,保证各类精密的电子设备能够在最佳状态工作。

1960年底,军方考察了正在进行中的项目并提出了新的意见,其中就包括机载设备和平台、作战能力等方面问题。尤其强调必须增加预警机的工作半径,并确保能够通过自己的探测目标,因此必须为飞机配备无线电情报系统。1961年空军和防空部队批准了图波列夫的修改方案,并继续进行了研发工作。

▲图126设计草图

总体设计

图126预警机的设计最终得到了通过,但与开始的图117客机却有了很多明显的区别。首先,图波列夫设计局修改并重新布置了飞机的驾驶舱,这里被主要用于安装飞行控制特种设备,增加应急处置装置,取消了其他的一些民航附带设备。Tu-126的飞行机组人员有六人,在后方隔室中还设置了六个设备操作员,另外用于轮休的六名操作员则位于休息隔舱中,通过不停的工作交换,可以最大限度增加持续巡逻时间,做到换人而不停机。

后方乘客舱则被分为了功能不同的几个区域,最前面的是一个操作员工作台,这里也安装了一些计算机和部分R-831/RSIV-5超高频/甚高频电台设备,主要负责与其他飞机的通信。在它后面则是备用设备存放间,在第三个隔间则安装了自卫机枪以及预留了机枪手的位置,而在第四个隔间则是工作人员的休息舱室,第五和第六个舱室则用来安装无需直接进行操作的各类航空电子设备,各类区域分布合理,看起来并没有什么不对,但是由于片面强调速度,人居环境仍然十分恶劣。

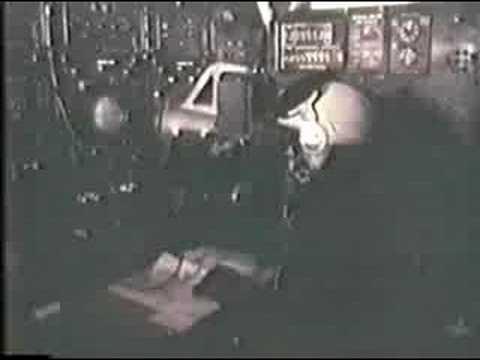

▲罕见的图126预警机内部照片

图126的发动机保持不变,仍然是四台NK-12MV涡桨发动机,这可以让其保持约870千米的巡航速度连续飞行约1.3万千米,由于增加了空中加油的受油装置,图126可以全天24小时持续执行任务,确保任何时候都不错过任何一个目标。图126内部电子设备全部经过了强化,能够抵御核战争时的强烈辐射而正常工作,这也是当年苏联各类武器的基本要求。

▲NK12涡桨发动机特写

当然了,图126与图117最大的区别还在于机背上出现了一个大支架,用于安装雷达装置和整流罩。飞机机载雷达设备是由NII-17 GKRE设计局(现在是Vega公司)开发的藤蔓1M雷达,其天线被整体安装在飞机外部整流罩内部,直径高达11 m,高度为2 m。带有天线的整流罩安装在机身上方的挂架上,并绕垂直轴360°旋转,这样就可以提供无死角的圆周扫描,这也是这种先进的旋转雷达罩天线设计在苏联首次被使用。

根据苏联方面的资料,藤蔓1M雷达可以根据目标类型和大小的不同,做到在350公里的距离内检测到轰炸机大小的空中目标,对于战斗机目标探测距离达到150公里,大型水面目标则达到了400公里。由于具备一定的抗杂波干扰能力,飞机上的操作员可以同时监视空中和地面状况,搜索目标并确定其坐标,藤蔓1M雷达和其他设备协同工作,具备同时跟踪处理80个目标的能力,并且可以可以一次指挥10架以上飞机作战,总体性能超越了早期的美国E2预警机。通过机载的高频电台和ARL-5数据链可以将有关情况信息传输到防空指挥,这些通信设备提供了2000公里距离的数据传输能力,极大的拓展了图126的远距离作战能力。

▲美国E2舰载预警机

代号L

1960年底图波列夫设计局执行了部长理事会第567-230号决定,该决议要求建造一架原型机(代号L),为机载雷达电子设备以及其他地面装置进行性能和实际工作状态测试,Tu-126原型机组装工作委托给了Kuibyshev古比雪夫18号工厂(现为Aviakor)进行。

▲图126原型机飞行测试中

1962年初,试验性的Tu-126进行了测试。当时机身上部内安装的是配重块,而不是扫描雷达。1月23日,IM Sukhomlina机组人员完成了首次飞行,从工厂机场完成几次试飞后,飞机便飞到了Lukhovitsy试验基地,在那里安装了藤蔓1M雷达,并进行了与地面协同的综合测试,试验计划的第一阶段一直持续到1964年2月。Tu-126是经过验证的机载电子平台,大部分飞行都是为了测试电子系统。航空电子设备的测试和调试非常复杂,但是来自苏联多家企业的专家共同应对了这些挑战,并且初步完成了测试。

联合测试的第二阶段于1964年2月开始。这次需要确定所有飞行技术特征,航空电子参数并解决预警飞机的作战操作问题,写出训练操作大纲和技术作业标准。这种测试一直持续到11月,并取得了成功。在测试过程中,“ L” / Tu-126确认了所有主要性能特征,它可以确定给定范围内的各种目标参数,并将数据传输到指挥终端。但是同时也发现,安装重型和大型设备会对飞机的飞行性能产生负面影响。与原先不加改造的Tu-114客机相比,速度和可操纵性都下降了。

▲藤蔓1M雷达特写

正式服役

1963年11月,由于美苏之间紧张局势的持续,在第一阶段测试还没有完成之前,第一架量产的的Tu-126就已经在第126号工厂开始建造。在1965年春天-第一个原型测试结束仅几个月之后,这架飞机就已经移交给军方。

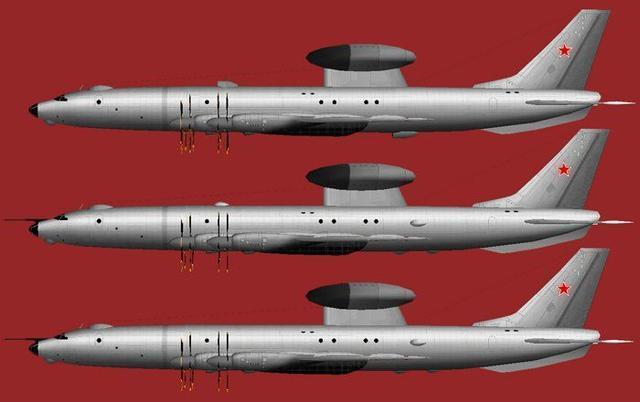

Tu-126的生产一直持续到1967年,从1965年和1967年一共八架量产型号,这些预警飞机在设备的设计和组成上差异很小,但并不是所有的图126都安装了具备主动干扰能力的SPS-100 Reseda电子设备来对付敌人的空空导弹,这让图126面对空空导弹几乎毫无自卫能力,也成为其退役的一大原因。

▲1973年,Tu-126拦截监视美国海军飞机,在六七十年代的冷战高峰期,这样近距离的拼刺刀经常上演

1966年5月,最先生产的两架图126降落到了蒙切哥尔斯克(摩尔曼斯克州)的基地。它们被编入新建立的第67航空预警机中队,直接向防空司令部报告,不久后这支中队又移防到立陶宛的Šiauliai机场,以便于直接监视并拦截北约飞机。后来第67中队又扩大了编制,以便列装剩余的4架图126。这八架飞机被分配成了两个小队,每个小队各四架。由于预警机的高度机密性,为了不让西方到苏联预警机的真实实力,Tu-126飞机机身上只喷涂了苏联空军的识别标记,但是却没有编号,这使可能的敌人无法确定正在使用的图126的大概数量,进一步提高了战略威慑能力。

▲机身没有任何标志的图126

Tu-126飞机旨在针对西方飞机不断对华约的挑衅和领空入侵。它们负责在波罗的海、巴伦支以及西伯利亚以北地区的喀拉海的雷达和无线电侦察。此外,Tu-126最初还会进行海上目标的搜索,但后来这项工作被更功能更为专一的图142和伊尔38所代替。总体来说,图126的诞生填补了苏联预警机领域的空白,让苏联拥有了可以与E2预警机匹配的作战平台。传闻图126还曾经参与过印巴战争,并且帮助印度取得了巨大胜利,不管怎么说,在冷战前中期,图126成为了捍卫苏联北部边境空域的绝对功臣,其历史贡献不容抹灭!

黯然退场

图162在第67中队服役了近20年,虽然其雷达性能与美国的E2预警机不相上下,航程和滞空时间也不短,但是在其他方面却暴露出严重的劣势。首先其机载雷达下视能力较弱,尤其是在复杂地形的陆地,几乎无法识别地面目标,这限制了图126执行多样化指挥作战任务的能力。其次图126由于大量电子设备和生活设施的安装,机身平衡性受到一定影响,这导致飞机变得比当初更加难以操作。其次图126在人居环境设计上堪称绝望,因为发动机噪音和雷达电子辐射无法被隔绝,工作人员难以正常休息,脾气也变得暴躁,并且相当容易疲劳,这极大的影响了工作效率。不过在坚定信念的支持下,图126机组成员克服了种种困难,保卫了苏联的北方国土免受入侵,这一点还是值得赞扬的。

▲图126机组

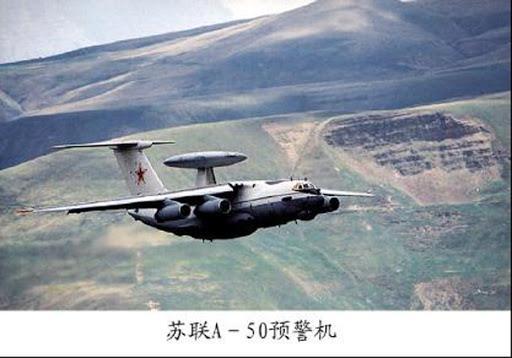

Tu-126预警机的运行一直持续到八十年代中期,自服役以来的近二十年,全部八架飞机在平台和设备上都已经基本过时,因此必须对其进行升级换代。新式预警机的研发开始于七十年代中期,1977年一架图126L技术验证机飞上了天空,上面搭载的新式雷达和电子设备开始试验,而后这架飞机的设备被转移到新式的伊尔76运输机之上。到1984年,新式的以伊尔76为平台的,安装了具备强大下视能力的三坐标雷达的全新A50战略预警机终于诞生!直到今天,A50仍然是俄罗斯空中警戒力量的中坚力量,但是我们也别忘了,没有图126打下的基础,A50是不可能诞生的!

本文由军迷圈转码显示查看原文