文|小康视野

越南战场上的"出租车"——M113装甲运兵车

提起"五对轮",很多军迷心中第一个念头就是诞生在红色阵营的T-54/55系列坦克。诚然,其凭借着惊人的产量与数不胜数的改进型号,无论是极光下的雪原还是黄沙滚滚的戈壁,都能见到它的身影。然而有另外一款诞生在铁幕另一边的"五对轮",也凭借比肩T-54/55系列的产量(多达7.5万辆)以及足够多的衍生型号,成就了另一个装甲神话。他就是M113装甲运兵车(APC)。

美国军迷收藏的一辆M113

说起M113,不得不提及美国在二战时期的装甲力量的弊端。随着二战的结束以及铁幕的缓慢落下,美军开始重新审视自己在欧洲战场特别是陆军装甲部队的表现,尽管当时美军依靠强大的空军力量以及庞大的工业生产能力战胜了精锐的德国装甲力量,但是现在面对的却是拥有钢铁洪流的红色帝国。于是各种全新的装甲车辆诸如M41轻型坦克,M47/48中型坦克,M103重型坦克陆续开始了研发乃至生产工作,而结合了二战时期各种半履带/轮式运兵车特点的装甲运兵车这一全新的装甲车辆种类自然也不能被忽视。

2014年休斯顿航展重演活动中的M113

为了满足不断发展的科学技术要求,军方对新的装甲运兵车提出了诸多要求,其中最核心的要求便是可以进行空运,可以两栖作战,便于大规模生产,战场维护简单。在经历了漫长而又复杂的各种投标竞标之后,美国食品机械公司最终在1956年夺魁,其采用铝制装甲的T113方案最终获得了军方的青睐。1960年进行各种改进测试后,基于T113E3的改进型号获得了M113的正式代号,从此一代传奇装甲运兵车便诞生了。

M113装甲运兵车的原型车——T113

M113的一大特点便是采用了当时颇为时髦的铝制车身,尽管牺牲了一定的防护性能,但是却可以进行空运和两栖作战。其采用了动力前置的设计,以便于后舱载员的上下车,发动机位于车体前部的右侧,并且动力舱配备了灭火设备,拥有特征鲜明的五对负重轮以及扭杆悬挂,主动轮前置,第一、五对负重轮拥有避震器,可以保证一定程度的舒适性。驾驶员位于发动机的左侧,车长位于动力舱后面。车长拥有可以进行全向旋转的独立指挥塔,以便于观察车辆四周的敌情,还可以操控位于车顶的M2重机枪。

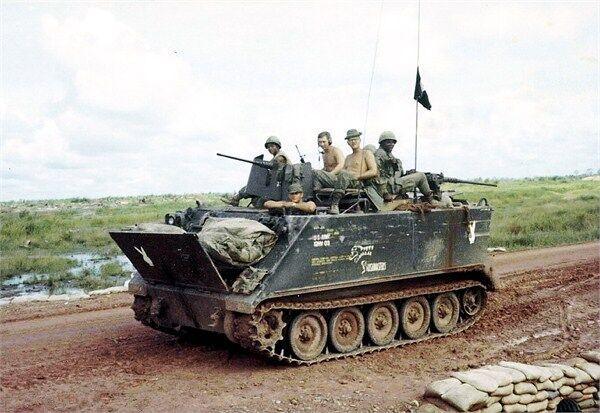

越南战场上作战的美军装甲部队

说到M113,不得不提起越南战争。在这个美军冷战时期最大的战争泥沼中,大量的M113载着美军士兵和他们的装备在越南的丛林和沼泽中缓慢前行,成为了美军战争机器中不可或缺的一环。所谓成也萧何败也萧何,铝制车身的设计尽管带来了优越的地形适应性,但是却连游击队近距离发射的步枪弹都很难抵抗,可以说是比纸还薄了。所以一线的士兵不得不给自己的"出租车"添加各种奇奇怪怪的附件。

一辆改进了附加装甲的M113火力支援车

随着新世纪的到来,M113已有五十多年的历史。然而在各个国家依然有客观数量的M113在发挥着余热,在巴西贫民窟破败的街道,抑或是非洲大陆赤贫的红土地,依然可以看到他们活跃的身影。由此可见M113已然成为了装甲车辆之林的一棵常青树,于沙场纵横之中更显风姿婆娑。

本文由军迷圈转码显示查看原文