文|冯善智观察

“辽宁”号航母上最明星的岗位就是披着黄马甲的“起飞”岗,那一波“走你”成为当年最流行的动作。其实“辽宁”号上的黄马甲,背后印着“起飞”的人员是战机的起飞助理,那么有人会问有没有降落助理呢?

不好意思,实在没有。为战机提供降落辅助的是光学降落辅助系统,没有专门的人员岗。不过在光学辅助设备上舰之前,航母上还真有专门的人力降落助理,这还是一个纪录片摄影师开创的。

一、需要上帝保佑的飞行员

航母与陆地机场不同,除了甲板小的缺陷之外,复杂的海况还会导致船体摇晃,航母降落作业难度远高于陆地机场降落。

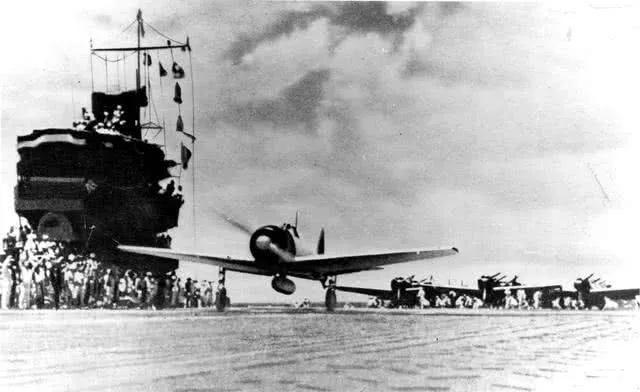

而且当时舰载机都是活塞式的,采用后三点式起落架,这意味着飞机要抬着头降落,那么飞行员的前方视野会被上翼和机翼支柱挡住,更不易观察飞机与甲板的相对位置。这段时间的飞行员一般都是凭借自己的本事和运气降落,却事故频发,能够几次安全降落就全赖“上帝保佑”了。

后来海军命令宣传部门的肯尼斯上校到“兰利”号航母上拍摄纪录片,那个时候还是手摇式的摄像机时代。肯尼斯选择在舰艉左舷的一个角落中拍摄飞机降落的镜头,从那个角度可以清楚看到飞行员无法看到的降落角度。

肯尼斯上校有时会发出肢体动作,提示飞行员飞得过高或者过低等。大家发现,只要有肯尼斯指挥的时候,飞机降落就特别安全方便。于是“肯尼斯式”指挥便形成了后来的“降落信号官制度”。

二、美国的降落信号官

降落信号官站在舰艉左舷,由经验丰富的飞行员担任,他们负责判断降落飞机的进场操作是否恰当,并适时地发出各种信号,比如修整速度与降落角度、开关发动机油门,或拉起重飞等。

最初他们只是使用手势,后来为了让飞行员能看得更清楚,便改成了手持彩色信号旗。不过在风大的情况下,信号旗也容易影响视觉,便又改成了彩色信号板。

这套机制对应的是白天,如果是夜间降落怎么办呢?用信号灯吗?对不起,那时候还真没有。美军规定夜间降落要选在日落或者满月时分,此时飞行员和降落信号官都比较痛苦。

因为信号官需要凭借感知飞机的信号灯颜色变化,和发动机运转的声音,来判断飞机进场的高度与速度;而飞行员则需要张大眼睛使劲观察信号板发出的信息。

美国在二战期间最著名的降落信号官叫迪克·崔普,从1943年到1945年间,他完成了超过1万次的降落引导作业。不过最著名的一次是在马里亚纳海战。

当时美军花费几天时间都没有找到日本的舰队主力,最后终于在1944年6月20日的下午4点,发现了日本舰队。当时的舰队指挥官面临着两难选择:此时距离日落只有3个小时,如果出击的话很可能因为天黑致使飞机无法顺利降落;如果第二天出动的话,日本舰队很可能又找不到了。

美军果断地下令舰载机出击,成功击沉日本1艘航母和2艘油轮,另外3艘航母受伤。同时飞机返航的时候,美国航母违背作战规定在夜间开启全部灯光,引导飞机降落。

但飞行员的夜间降落作业至少要依靠满月时的自然光,而当时完全是黑夜。即使开启了所有灯光,返航的196架飞机中还是在降落时坠毁了超过80架,其中49名飞行员丧生。

而这些航母中只有“约克城”号航母上所有降落的飞机都安全着舰,这全赖迪克·崔普的完美指挥。

三、英国的甲板降落管制官

与美国相比,另一个航母大国英国的反应则慢得多,这主要是因为军种之争。

与美国不同的是,二战期间英国海军没有自己的舰载机部队。航母属于海军,但上面的飞机属于空军。而空军的骨干多是一战期间从陆军调过去的,也就是说英国空军的发展一直在受陆军的支配,他们着重建设陆地机场,对海军航母的应用并不上心。

所以英国的军种关系与日本有些相似之处,比如“海军马鹿”与“陆军马粪”之间的矛盾。

而且那些舰载机军官大多都是一战的老兵,在航母上降落飞机如同吃饭一样简单,所以根本就不需要指挥降落的信号官。

直至二战爆发前夕,嗅到危险的英国大规模整军备战,航母、舰载机部队都进行了扩充,很多菜鸟飞行员无法顺利降落,英国才被迫参照美国的方式,草草创立了自己的甲板降落管制官。

本文由军迷圈转码显示查看原文