文|怪蜀黍老囧曾

对于现在成熟的发达国家而言,其现代化是内生性的,从12世纪的北意大利开始,而后在西欧,欧洲的现代化逐步确立了自己的发展轨迹。内生现代化可以完整地、没有太大竞争对手地发展,从欧洲内部的革命和改革,农业现代化、工业化,而后殖民掠夺撰取了更大的利益。欧洲的先发、内生现代化塑造了今天的世界,而今天的现代化也不可避免地包含了欧洲化(欧美化)的道路。

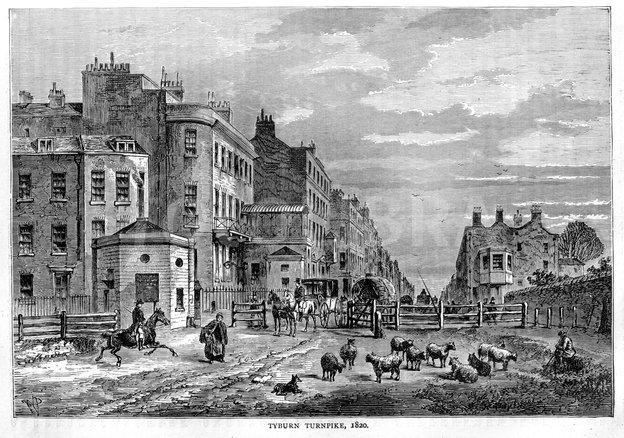

1820年代的伦敦

然而对于后发国家来说,情况大不一样。后发国家要面对的是强势的,也对其不负责任的西方殖民力量,大部分后发国家的现代化启动来源于与西方的殖民力量互动,因此军事需求是第一位的,这就需要工业化优先的策略。而面对一个已经饱和的市场,后发国家要做的就是从内部开始汲取资源,因为后发国家不可能拥有殖民地来完成资本原始积累,只能依靠工农业剪刀差,这种模式最为典型的就是苏联,苏联依靠农业集体化后连续三个五年计划获得了快速工业化,从一战时期步枪不能配齐的沙俄成为了二战时期可以生产十余万辆坦克装甲车的苏联。

1930年代的苏联

但是很多后发国家要实现这一步也要付出巨大的代价,一方面,可以控制全国并且拥有如此强有力推动力的政权寥寥无几,而且往往需要经历残酷的内战和革命并且幸存下来才能获得如此坚实的控制能力,放眼世界能做到的政治力量事实上屈指可数。而且这类政权不会是民主政权,正好相反,其需要扫荡大量的传统力量,包括苏联和韩国都是类似的道路。这些传统力量如果在民主制下反而会被合法化并加以保护,典型就是至今制造业仍然举步维艰、依靠小企业勉力支撑起来的印度。这种门槛非常高,大部分后发国家在学习现代化的过程中反而很少越过这第一道障碍。

印度的小商业被视为典范,但几乎没有小商业成为大企业

另一方面则是发展的问题。为了寻求持续的发展动力,这种牺牲民生换取军事生产最大化的模式如果没有及时调整,那么就会因为国有部门的广泛无效率形成致命的资源错配和低效,从而逐步丧失持续发展的动力,最后堕入深渊,最典型的依然是苏联。而部分后发国家虽及时然实现市场化,但是这种模式仍然会抑制财富通过国家的二次分配问题,产生贫富不均和部分低效的困境,这也很容易陷入滞涨或者中等收入陷阱里。另外,如果制造业体系齐全,那么制造业确实可以带来技术进步和产业升级,但民生和福利的相对不足反而将抑制其消费能力的形成,从而限制其作为消费市场的价值,这也很容易导致持续发展的困境。

苏联的解体本质上是效率低下的结果

相反的,民生问题在很多发达国家那里反而是最为重视,比如北欧的全福利社会,以及西欧普遍的高福利政策。然而值得注意的是,这并非历史的常态,事实上西欧、南欧和北欧能有今天,完全是基于让渡国防权利和放弃发展全面的制造业后的产物,美国接过了欧洲的安全事务后欧洲才有办法享受如此高的福利待遇,而欧洲的尖端技术反而从世界一流的梯队中逐步退出,更多转移到美国。类似的情况在日本也存在,这就意味着欧洲、日本本质上是让渡了未来尖端发展的战略机遇给美国。当然,能做到这些与美国自己的军事同盟关系也至关重要,否则欧洲根本不敢将军费开支压缩到GDP的2.5%以内,更不敢将航空、航天技术的研发中心转移到美国。某种程度上,这种让渡才能支持欧洲在二战后实现普遍民主化,并且成为今天一周工作36小时都嫌多的地方。而民主制度本身则会强化欧洲的福利主义倾向,政客们为了选票,只要没有明确的外在威胁就不敢随意缩减福利开支。

一言不合就罢工的欧洲跟100年前完全不同

而美国自己的福利水平事实上不如欧洲,但美国能够维持相对后发国家更高的福利恰恰是通过对全球资源的吸纳和整合。美国本身也为此负担了颇为沉重的结构性代价,虽然他们也赚得很丰厚。但是为了维持霸权地位,美国需要将巨量资源投入到尖端技术发展上,而通过产业转移的方式,美国可以维持这一体系的足够效率,为此付出的代价就是吸纳劳动力人口主力的中低端产业被转移到了海外,铁锈带和“白屌丝”因此应运而生。负担霸权所导致的内部贫富差距严重分化也构成了美国霸权的最大挑战,这是种现有霸权模式的内在危机,至今已经逐步显露。

铁锈带

后发国家很显然没有这种资格享受这些,如果不是美国的盟友,那么越过第一道障碍后的后发国家仍然不可避免地需要发展大量的、成体系的制造业来实现生产,从而占据世界经济的重要组成部分。因此,民生问题的解决仍然是缺乏资源的、是困难的,而调整分配结构则很可能为未来竞争出现乏力付出更多代价。这种两难及为发展而采取的艰难平衡可以说是第二道障碍,其核心仍然是做大蛋糕才能解决持续增长的民生需求和持续增长的发展投入。因此,后发国家真的非常不容易,而且没有轻松的道路可以走,第二道障碍要越过了,后发国家才算是真正站稳脚跟,成为世界第一流的国家。

而这一天地到来,才可以说是欧洲中心的历史性终结。

本文由军迷圈转码显示查看原文