文|铁血视角

时间:1979年11月4日

地点:美国驻伊朗大使馆

人物:伊朗学生

40年前的1979年11月4日,伊朗学生,霍梅尼的追随者们,袭击美国驻伊朗大使馆,劫持数十名美国人质。这次袭击引发了一场外交危机,影响至今仍在。

在伊朗伊斯兰革命期间,愤怒的学生占领了美国大使馆。前国王巴列维获准前往美国接受癌症治疗,他们对此感到愤怒。

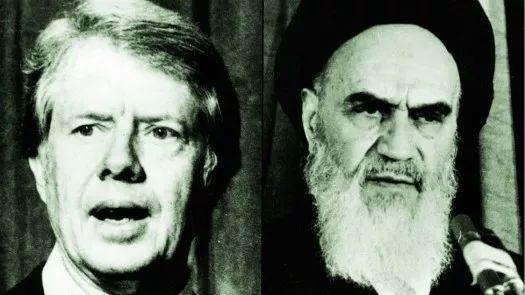

444天之后,52名美国人质才被释放。这场外交危机严重损害了美国总统吉米-卡特,连任竞选失败。美伊关系破裂,至今未能恢复。

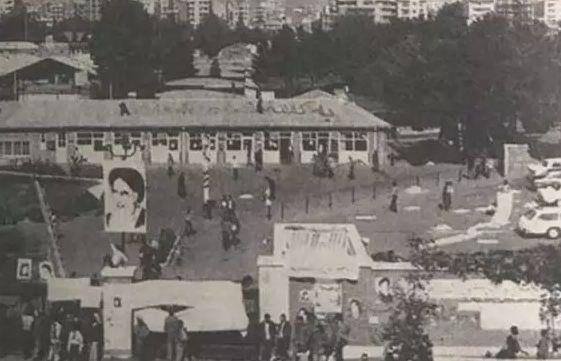

伊朗学生袭击美国大使馆

1979年1月16日,伊朗国王巴列维预感自己的政权即将垮台,遂逃亡到美国。2月1日,伊朗迎回了流亡巴黎的精神领袖霍梅尼。霍梅尼回国后,立即在伊朗掀起伊斯兰革命,并严厉谴责巴列维的罪行。4月1日,伊朗伊斯兰共和国宣告成立,霍梅尼任领导人。他上任后,宣布骨干产业国有化,

▲ 霍梅尼

选择了不结盟路线,并且使伊朗逐渐向伊斯兰化体制转变。在这段时期,伊朗国内要求“归还巴列维”“让巴列维回国接受审判”的呼声空前高涨。民众普遍认为,正是美国对巴列维的公然支持和庇护,才造成巴列维难以得到审判。

11月4日,大约500名自称为“伊玛目门徒”的示威者翻墙跃进美国大使馆。使馆内有少量美国海军陆战队员,他们只进行了象征性阻拦,很快就放弃了。示威者随即占领了大使馆主体建筑。

在示威者冲进大使馆之前,美国外交官们已预测到最坏的结果,他们以最快速度破坏通讯设备,并用粉碎机销毁了部分机密文件。

大使馆被示威者占领后,90名美国使馆人员中,有66人被扣留,其中3人是在伊朗外交部失去了人身自由。混乱中,有6名美国人成功逃入附近一幢公寓躲藏起来,后在加拿大驻伊朗大使的帮助下,使用假的加拿大护照成功离开伊朗。

被扣留的美国外交人员境况尚可,只是会不断被带到电视镜头前展示。这些新闻画面传遍全世界,极大刺激了美国人的神经。

▲ 图为一名美国人质游街示众

伊朗方面认为这种把美国人扣为人质的行为是正当的,由于美国对于伊朗独裁者前国王的集权主义统治进行支持,这是一种报复,美国必须把巴列维放回伊朗进行应有的审判。

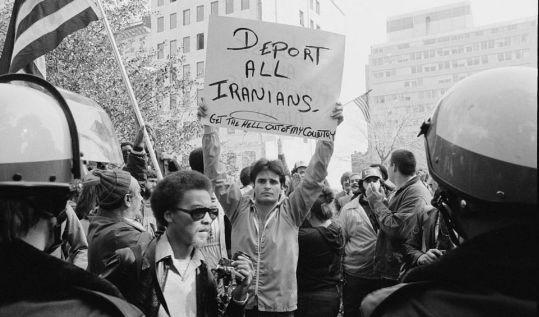

也有人表示这实际上是伊朗新的政权对美国的不平衡的示威。美国也没有服软,此时总统卡特立刻对伊朗施加经济外交双重压力,终止从伊朗进口石油;伊朗人被从美国驱逐出境;80亿美元伊朗人在美资产被冻结。

▲ 1979年11月9日,华盛顿特区一场反伊朗示威活动

美国开展营救行动

事件发生后,美国一方面积极寻求通过外交途径解决问题,另一方面秘密进行军事营救的准备。国家安全委员会根据卡特总统11月7日指示,着手拟定军事营救计划。11月24日,营救计划草拟就绪呈送卡特,代号“鹰爪行动”。

营救计划的准备工作分成两个步骤:

一是把营救装备秘密运往中东;

二是在美国境内组建突击队,选择与伊朗境内地形条件相类似的沙漠地带,进行临战训练。

与此同时,美情报特工陆续渗入伊朗,从各方面策应此次营救行动。至1980年1月底,各项准备工作基本就绪。

可计划做的再好,面对这样艰巨的任务,实际操作难度也是非常之高。

根据美方掌控的消息,当时美国驻伊大使馆有14栋房子,而所有人质都被集中关押在其中两栋楼中,大楼的每一层都有重兵把守。

而在使馆外,伊朗革命卫队的大队人马将这里严加看管起来,坦克、装甲车、自行火炮、武装直升机等武器把大使馆周边围了个水泄不通。想要突入使馆内部,把人质救出后再安全撤离,可谓是难比登天。

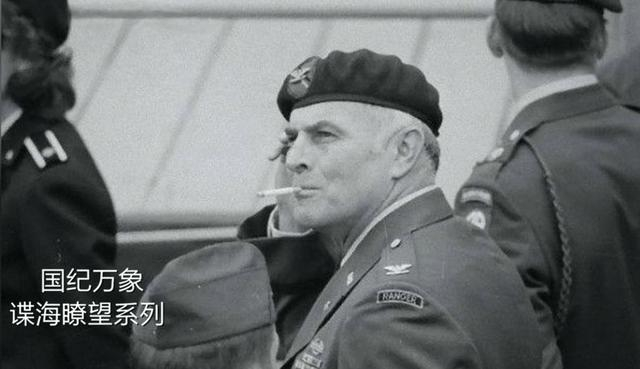

不过,接到命令后,贝克维斯上校还是觉得三角洲部队能够胜任。经过苦思冥想,他提出了一套完整的救援方案:

首先,贝克维斯上校带领特战队秘密飞往埃及,然后换乘3架C—130运输机飞往德黑兰东南部180千米处一个叫做“沙漠一号”的地区。这里是伊朗防空雷达群的一处探测盲点,在这里,运输机降落并卸下特战队员。与此同时,由停泊在阿拉伯海上的“尼米兹”号航空母舰上起飞8架RH—53D“海上种马”大型直升机,前往“沙漠一号”与特战队汇合。

▲ “尼米兹”号航母

接着,特战队搭乘直升机,在线人的指引下,来到德黑兰市郊的另一块隐蔽地点“沙漠二号”。特战队将在这里进行休整,检查装备和弹药,蛰伏待机,等到天黑后再行动。

待深夜降临,特战队迅速出击,直扑大使馆。直升机群兵分两队:一队和特战队一起行动,提供空中火力支援;另一队则负责控制大使馆附近一座足球场,在那里等待并接应人质。随后,突击队员和人质搭乘直升机返回“沙漠一号”,再换乘C—130运输机离开伊朗。

为确保行动万无一失,贝克维斯上校还提出派遣两架加油机一并前往“沙漠一号”地区,在那里为所有直升机进行加油,确保直升机燃料充足。另外由于此次行动难度大、参与兵种多,贝克维斯上校要求高空侦察机和侦察卫星必须紧密监视战场情况,遇有突发事件第一时间通知特战队,以防不测。整个营救行动的代号叫做“蓝光”。

4月20日晚,贝克维斯上校把特战队员召集起来,宣读了总统的命令,营救行动开始了。

24日,3架运输机和3架加油机趁夜色在“沙漠一号”成功降落。飞机刚刚停稳,贝克维斯上校便用密电码发出了“熊猫,熊猫”的暗语。接此信号后,停泊在波斯湾中的“尼米兹”号航母立马放飞了8架经过改装的RH—53D直升机,驶向“沙漠一号”。8架直升机每两架一组,保持着30米的高度超低空飞行,以躲开雷达监视,悄悄驶入伊朗腹地。

沙漠的夜晚十分静谧,一眼望去,茫茫大漠令人感到深邃难测。月光之下,脸上涂满迷彩油脂的特战队员正从运输机上搬下一箱箱装备及弹药。只等直升机到达,他们就可以向“沙漠二号”进发了。

由于不少人都是第一次参加实战,大家心中不免紧张。有的人不住地祈祷,有的人则来回踱步,期盼直升机早点到来。可时间一分一秒过去了,直升机怎么还不到?次日1时45分,有耳尖的官兵听见了直升机螺旋桨发出的声音,兴奋地喊道:“它们来了!”果然,大家抬头望去,直升机一架接一架地在“沙漠一号”降落了。

激动的人群中,贝克维斯上校异常冷静。作为指挥官,他很清楚眼下万里长征连第一步都还没走完。他数着直升机的数量,一架、两架、三架……六架,怎么只有六架?贝克维斯上校深感不妙:出事了!

原来,刚出发没多久,就有一架直升机因螺旋桨故障而返航;进入伊朗领空后,又有一架直升机导航仪失灵,只能依靠航母上的导航信号折回,退出了行动。这下子麻烦大了,贝克维斯上校铁青着脸,心里迅速盘算道:4架搭载特战队员和人质,1架提供火力支援,1架搬运其余设备,不能再少了!想到这,他果断下令:“马上加油,全员登机,快!”

很快,大家开始忙活起来。加油机开始为直升机加油,而特战队员则赶紧将一箱箱设备和弹药往直升机上搬。然而就在这时,2号直升机的机长向贝克维斯上校报告:油泵损坏,飞机开始漏油!

什么!?听到这个噩耗,贝克维斯上校顿时感觉像是挨了一记闷棍一样。他想了想,5架直升机无论如何也无法完成任务,看来只能中止行动了。没办法,他只得向五角大楼发电,请求中止行动。

报告经布朗、布热津斯基转报给总统卡特,卡特立即召集国家安全委员会举行会商,会商的结果是,剩余的5架直升机不足以将53名人质和190名突击队员安全运出德黑兰,继续此项行动没有成功的把握势必导致更大的危险。在此情况下,卡特总统同意取消这次营教行动,并下达了撤退命令。

营救行动失败

25日凌晨2时10分,突击队接到取消营教行动的命令后,再次把已撒上直升机的装备撒回运输机。2时50分,撤高准备工作就绪,但此时,一架HH-53直升机在从一架C-130受油后转往另一架C- 130受油时,转弯中倾斜呈20度角的旋翼撞在一架C-130机身上。把一架C- 130机身从驾驶舱和运兵舱接合处切成两半,造成2架飞机都起火自焚,8人当场死亡,4人严重烧伤。

眼见如此,贝克维斯上校只得赶紧从运输机上跳下,带领大家火速抢救伤员。可就在这时,更大的灾难发生了——相撞飞机里的弹药和油料发生了连锁爆炸,再不撤,剩下的飞机和官兵弄不好都会受到波及。

但是,美军有规定,作战结束时,无法回收的装备必须彻底破坏,以免落入敌人手中。可眼前这种情景,怎么去落实规定啊?贝克维斯上校挣扎半天,只好无奈地丢下两架飞机的残骸和八具尸体,指挥着运输机群飞往西德。剩下的直升机本应返回尼米兹号航母,但由于怕它们途中再出意外,贝克维斯上校便命令跟着运输机一起飞往西德。

在撇出伊朗途中,贝克维思曾向华盛顿请求,派舰载机摧毁遗留下的直升机和绝密文件。但是,华盛顿唯恐事态扩大而拒绝了他的请求。经过5个多月的周密准备和精心策划的“鹰爪”行动,以失败而告终。

然而庆幸的是,营救虽然失败,但是形势的发展却让人看到希望。同年7月27日,巴列维在埃及首都开罗病逝。这一变化令伊朗此前要求审判这位前国王成为不可能。而两个月后,两伊战争爆发,这使得伊朗急于尽快解决与美国的人质危机。

而美国也到了“翻篇”的门槛,在11月的总统选举中,共和党人里根击败卡特,当选美国新总统。大选结束后,即将离任的卡特政府在阿尔及利亚等中间方的斡旋下,与伊朗达成协议:伊朗释放全部人质,美国则解冻伊朗人在美的80亿美元资产,并保证不再追究伊方责任。

1981年1月20日,就在里根总统就职典礼后几分钟,所有的人质获释并交返美方。至此他们已被扣了整整444天。

人质危机对伊朗与美国关系的打击是毁灭性的。现在,美国与伊朗彼此敌视,甚至存在战争危险,这与40年前的这场人质危机有直接关系。

资料来源

资料来源:360图书馆、环球博阅、长江云、

本文由军迷圈转码显示查看原文