文|铁血视角

时间:1972年6月8日

地点:越南

人物:潘金福

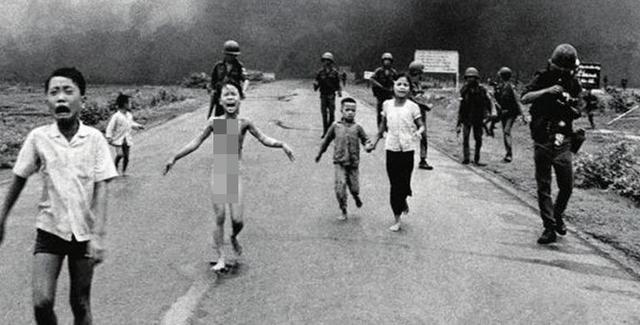

很多人都见过这张照片——一个全身赤裸的小女孩拼命奔跑着,皮肤在燃烧……

这位女孩名叫潘金福,生长在越南南方的展鹏村。当时的实情是,1972年6月8日,越共军队正与南越军队激烈争夺展鹏村,潘金福与村民及一群南越政府军原本躲在一个高台教寺庙里,一架南越空军飞机前来支援战斗,飞行员误以为是敌军,在他们附近投掷了汽油弹,然后他们疯狂向后方奔逃。

就在这时,越南籍华裔摄影师,美联社记者黄功吾拍下了这张照片,并将其命名为《火从天降》,第二天,《纽约时报》将这幅真实展现战争残酷的照片刊登在头版上。据决定在头版刊登这幅照片的《纽约时报》总编后来表示,这幅照片在美国掀起了新的反战浪潮,使美军退出越南战争的时间提前了6个月,同时这张照片也获得了1973年的普利策奖。

9岁小女孩的越战经历

1972年6月8日,在距西贡25英里的壮庞地区,北越和南越军队已经对峙了3天。对峙的僵局必须打破,南越的空军应召前往支援。快到中午的时候,南越空军的两架老式轰炸机开始在壮庞上空盘旋,当时村子里的大部分村民都已经逃到寺庙的避难所,其中包括9岁的金福。金福回忆道:“我们以为那是个安全的地方,但后来我听到了炸弹爆炸的声音,我的衣服着了火……我很害怕,就跑了出去。”

金福同其他伙伴一起,在公路上哭喊着朝前跑,不堪忍受皮肉的疼痛和精神上的恐惧。潘金福赤身裸体地奔跑着——她不得不扒掉身上烧着了的衣服,但皮肤还在燃烧。路上遇到英国独立新闻(ITN)记者克里斯多弗尔·温及其搭档,克里斯多弗尔赶紧上来帮助被烫伤的小金福,给她喝水并把水浇到她身上为其降温,ITN留下的这小段影像被广为引用。

黄幼公抓拍完照片后,送潘金福到英国人开办的西贡儿童医院救治,后来又转到整形外科医院。

潘金福全身超过一半的皮肤被严重烧伤,就连医生也认为她活不了,于是被送进了太平间。三天后,她的家人找到她,却发现她还活着,但是奄奄一息。

于是她在医院呆了14个月,接受了17次手术后,她活了下来。在医院里,金福忍受了痛不欲生的治疗。然而,她的生活已经被彻底改变了:新长出的嫩皮肤无法经受炎炎赤日,浑身上下疼痛难忍,而她连止痛药也买不起。

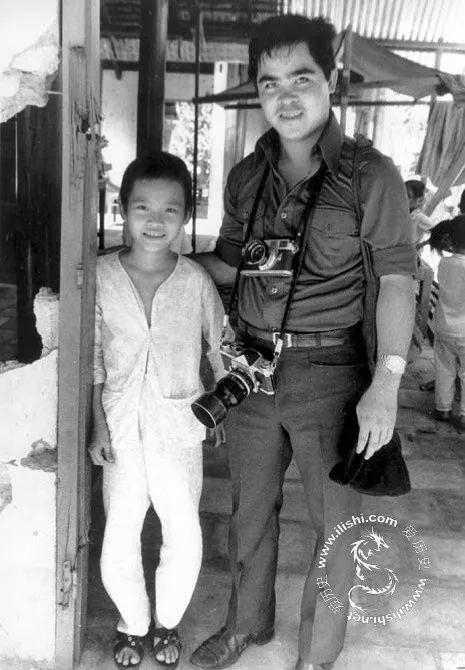

在住院期间,黄幼公经常前往探视,直到西贡被越共攻占。

▲ 黄幼公和烧伤初愈的潘金福合影

这张照片和这段影像轰动世界,被认为有力地推动越战提前终结。潘金福小姑娘的这段际遇,既是祸又是福,既是福又是烦恼。

不少人把潘金福当作反战标志,在她长大成人后,由于这些压力,便向当时的越南政府请求批准她前往古巴继续学业。同时也从高台教改信基督教,并与总理范文同成为好友,同时在哈瓦那结识了后来的丈夫裴辉全。

1992年潘金福与裴辉全结婚并一同去度蜜月,当飞机在加拿大加油时,夫妇二人逃离飞机申请政治避难,后来定居多伦多。

最近几年,有网友根据美国政府公开的文件,分析出潘金福当年的逃亡是CIA一手策划,其目的就是将其收编,为美国政府工作。

忏悔的飞行员

这张照片不仅改变了潘金福的人生,也让另外一个人终日生活在悔恨之中,他便是那天投掷汽油弹的美军机师约翰·普拉莫。

1996年11月美国退伍军人节,潘金福应邀参加在华盛顿特区举行的集会,在会上,她向数千名参加过那一场战争,伤害过她和她的同胞的退伍老兵发表演说:“正如你们所知,我就是那个在汽油燃烧弹的大火中奔跑逃命的小女孩。我不想讨论战争,因为我无法改变历史。我只希望你们牢记战争的悲剧,希望你们能够为制止发生在世界各地的争战与杀戮做出努力。”

这时,从人群中站起一个人,走到金福面前,说:“对不起,那个人就是我。”

他就是约翰·普拉默,是一名教堂的牧师,当年越战中的一名美国空军飞行员。

事后根据记者采访,普拉默说,1972年6月8日下令向她的村庄投掷燃烧弹的人就是他。在那次执行完任务以后,普拉默看到了那幅小女孩在战火中裸奔的照片,从此,整整24年,普拉默陷在痛苦和惊恐中不能自拔。“当我看到那张照片的时候,我只能双膝跪倒,说我再也不做这样的恶事了!”

1996年,普拉默在电视上看到一则关于越战中“汽油弹女孩”的报道,得知金福还活着,和家人一起生活在加拿大,并且,还将会来美国参加越战纪念活动并发表演说时,普拉默决定,要和她见一面。

于是,演讲会上就发生了这一幕。

然而戏剧的是,就在这次演讲会的二年后,约翰·普拉默又接受了媒体记者的采访,并称,自己在这件事情上撒了谎。

报道说,尽管普拉默声称那天的炸弹是他下令投掷的,但是事实上,1972年6月8日在潘金富的家乡投下汽油燃烧弹的并不是他。约翰·普拉默前任长官也说,约翰·普拉默所在的职位并没有下命令攻击的权力。

也就是说,约翰·普拉默“冒认”了这个本不该他承担的罪责。

“我从来不想欺骗任何人。”约翰·普拉默说,“但对于这场战争,总该有人出来承认和道歉,作为一名曾经参加过战争的士兵,我有责任站出来,至于投掷燃烧弹的人到底是谁,真的不重要。”

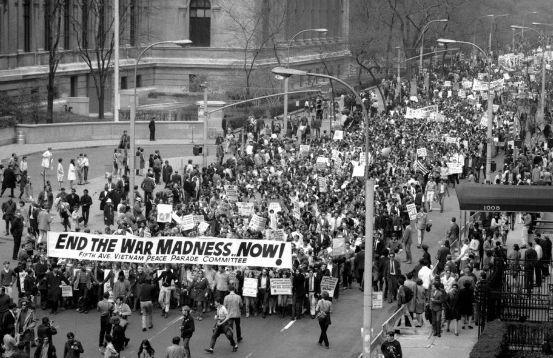

掀起美国反战运动

上面这张照片除了改变上他们的命运之外,还改变了美国数百万人的命运。

其实从60年代开始,美国反越战思潮就已经开始蔓延,不时会有人们聚集起来抗议政府发动越战。

1965年11月2日下午,在五角大楼门口,3个孩子父亲、32岁的罗曼·莫里森全身浸透了煤油,站在大楼第三层国防部长罗伯特·麦克纳马拉办公室的窗台下面点火自焚,抗议越战。

同年,82岁老太太艾丽丝·赫斯在底特律自焚而亡,以表达她的反战之心。

1971年,三万多人聚集在华盛顿,以反战为口号,致使首都交通瘫痪。

1972年,美国加大了对北越的攻势,向北越部分地区投掷大量汽油弹和“橙剂”,造成了大量平民的伤亡。这一残酷的暴行经过媒体报道,国内民众纷纷游行抗议,反对政府的残忍行径,再加上这一年是美国总统大选年,反战运动的声势愈加高涨了起来。

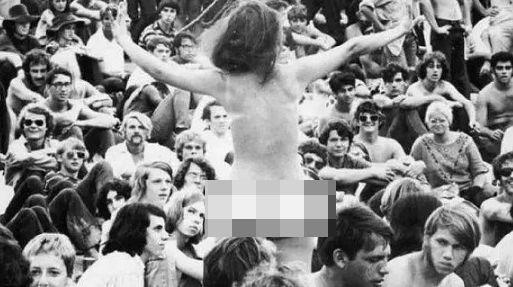

轰轰烈烈的反战运动,也催生了文化和艺术的繁荣。

在六十年代,严肃文化与亚文化之间的界沟全线崩溃,颓废派兴起了一场对保守党的嘲弄与恶作剧,嬉皮士们喜欢成群结队地坐在海滨和公园聊天、弹奏乐器、唱歌,他们大喊“要做爱,不要作战”。

音乐的声音压倒了一切。“滚石”和“大门”乐队到处肆无忌惮地赞美性爱、毒品、无政府主义和极端享乐主义。

电影则更集中和生动地展现了美国的知识分子对越战的迷茫、困惑与思考。

在《第一滴血》里面,兰博从越南回来,但无家可归,备受冷遇,来到小镇受警长凌辱与无理拘捕,他的满腔怨愤终于化为疯狂的反抗与报复。

国家战争意志直接造就的越战英雄,结果被逼上梁山,变成“反英雄”,他以一副强健身躯,化作孤胆铁汉,向美国社会火力全开。而他背后的那股力量,正是人民排山倒海的呼声。

越战结束后,美国社会内部又掀起了一次又一次社会运动,包括女权、动保、环保、同性恋、宗教等等,从好的层面来说,这些活动的确为少数群体和弱势群体争取了不少权益,从坏的层面来说,这些活动也在加剧美国社会的分裂,人们陷入一种不安全的环境,开始怀疑一切,互相不信任。

总而言之,经历越战的美国,仿佛受了诅咒一般,病魔缠身,老话讲得好,善有善报,但种下的恶果总有一天会爆发,直到怒火将一切化为灰烬!

资料来源

素材来源:搜狐历史、历史看鉴、爱历史、史官解密

本文由军迷圈转码显示查看原文