文|怪蜀黍老囧曾

在1978年开始,总设计师提出“军队要忍耐”,国防和军队建设进入“服从服务于国家经济建设”阶段。此后,国防和军队建设占GDP的比重就开始下降,大量项目下马,并之后开始了百万大裁军。很多我们熟悉的项目,比如运-10、歼-9等等项目先后下马,很多人颇为怨念。而这种低投资的模式也导致引进武器装备时面临大量的资金困难,不论是F-14战斗机、051S型驱逐舰,都最后因为资金原因没有办法引进,只有类似S-70C直升机、AN/TPQ-37炮兵雷达在内的少量西方项目最终成型。很大程度上,“军队要忍耐”一直忍耐到了21世纪初才有所改变。

很多人对这个注定失败的型号颇有怨念

那么,这种忍耐是否有必要呢?答案是有的。1979年,军费开支占GDP的比重为5.43%,占国家财政支出比重为17.37%。这一比例虽然低于苏联,但是其制度就决定了这类投入是毫无效率可言的。中国没有发展出苏联式庞大的军工利益集团,而这类利益集团在80年代占据了苏联GDP的20%-30%,最终大大加剧了苏联计划经济制度下资源的结构性错配矛盾,构成了苏联解体的根本原因。如果,中国没有判断“世界大战打不起来”,进而军队要“忍耐”的想法,那么大量资金仍然会被军事及其相关工业吞噬,市场机制也无法快速证明其绝对的效率优势。

大量投资转移到民用领域上,并伴随着市场化的开始和外资的进入形成了澎湃的经济发展格局,这才开始促进了市场化的快速启动,1983至1988年间,中国经济增长率都在10%以上,1984年更是高达15.2%,改革红利的快速释放背后是大量投资的进入,其中很大一部分来源于军事工业的“忍耐”。避免军工占据过多资源,始终是中国经济市场化改革得以突破的关键因素之一,为此当然也付出了一定代价,但整体来看红利远远超过了代价。

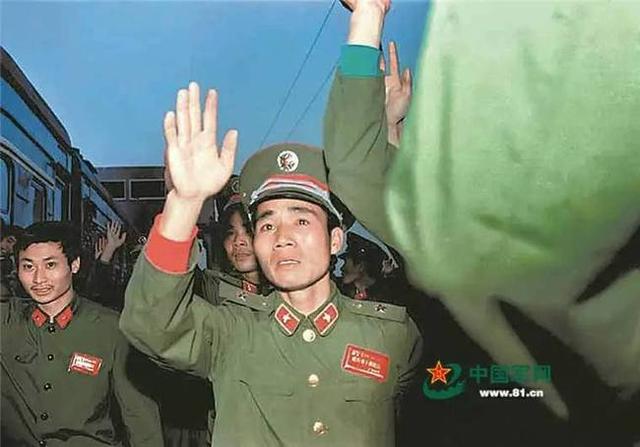

百万裁军有一定代价

事实上,这种经济的快速发展也给军队战斗力带来了大量的帮助。在百万裁军和军费占比持续下降的1984年,两山轮战的后勤保障条件要远远好于1979年的反击战,大量的物资可以被生产并输送,使得前线部队保持了压倒性的火力和后勤优势。相反的是,当时大量依靠苏联援助,并且深陷柬埔寨战场的越南军队并不能取得多少优势。而到了今天,我们用1.26%的GDP就维持了亚洲最大的武装力量,并发展出了歼-20战斗机、055型驱逐舰这类高精尖装备,这是经济发展40年带来的巨大红利。

作战部队的歼-20

当然,这种忍耐是为了市场化铺路的,当市场机制趋于成熟,军工体系仍然可以依托市场机制形成对民用制造业领域的良好补充,其部分“反市场”的特点如果善加利用,则可以让制造业的新型技术渡过最为危险的负利润时期,有机会真正成熟化。这也是军民融合的重要功能。未来会有新的游戏规则,军事工业将更多与市场融合,在其中扮演更为重要的引领作用。

蔬菜已可以社会化保障输送神仙湾

当年的忍耐是为市场改革铺路,今天的融合则是效率的提高。当年下马的项目并不可惜,但新时期的新模式将有更大的变化,利用市场的同时部分克服市场的缺陷,在其中保持微妙的平衡,这会是个艰难的工作,但也会是个收益巨大的模式。

这样的项目还有很多

本文由军迷圈转码显示查看原文