文|利刃军事

在今年早些时候,央视公开报道了中国火箭军某旅的东风-10A巡航导弹的打靶演习。在片段的末尾,一座作为模拟目标的大楼被巡航导弹直接命中,瞬间垮塌。而在最近,央视又公布了打靶当时从大楼正面拍摄的视频,这次笔者终于可以确定,这枚对大楼"一发入魂"的导弹是从正面窗口处命中,并延时起爆,而不是传统意义上的"从天而降"。

图为起爆前一刻钻入大楼的东风-10A巡航导弹。

读者肯定有疑问,同是钻进大楼,为什么"钻窗入室"要比"从天而降"来得高级呢?这是因为单发巡航导弹的战斗部质量有限(最多不超过1.5吨),对现代钢筋混凝土,甚至是钢结构的建筑物破坏能力有限,没有办法把大型建筑物直接变成瓦砾,并彻底消灭其中的所有目标。

而之所以要强调"消灭所有目标",而不是"斩首重要目标",就是因为无法确保重要目标所在的掩体、办公室是否会被爆炸波及。那换句话说,如果导弹能在"斩首目标"的办公室里起爆,那结果显然就不一样了。

图为被伊拉克"飞毛腿"弹道导弹直接命中的以色列民房,可见其仍未完全垮塌。

无数的战例说明了,要想以来自顶部的爆炸摧毁一栋建筑物,甚至是预先加固过的建筑物,是非常难的一件事。在叙利亚战场上,装药重量达到500千克级的土制火箭弹被双方大量使用以支援巷战前线,但从无数的战地照片来看,最终各激烈争夺过的城区内楼房仍然留存骨架,这足以说明蛮力无法完成打击任务,唯有"取巧"才是使用精确制导武器的捷径。

事实上,早在伊拉克战争时期,美国"斯拉姆"空对地导弹就上演过"钻洞"的戏码,也顺带着开了此类精确打击的先河。

图为能由F-18战斗机发射的"斯拉姆"导弹,前部黑色物体为其光学窗口,是该弹得以"看见"目标的关键。

在当时,A-6攻击机携带着2枚"斯拉姆",第一颗炸开了大坝的外墙,而第二颗穿过炸洞,精确摧毁了其中的发电机组。这一轮,区区2发导弹就达成了数千吨传统炸弹才能完成的战术目标,震惊了全世界。

当然,目前各国的空对地导弹已经基本都实现了"钻洞"的能力,战机后座武器官能够随时调整导弹的姿态和路线,当然也就能令其命中任意一点。但是,远程巡航导弹的发射端距离导弹常常有上千公里的距离,导弹的"穿针引线"肯定是无法指望人来修正了。

那么,由导弹自己来识别目标,做得到吗?

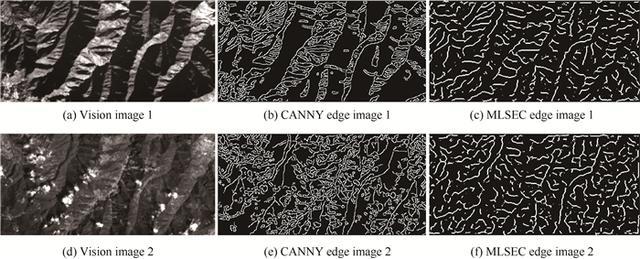

图为从实景到电脑识别图像的变换过程。

答案是肯定的。"景象识别"技术实际上早已进入民用成熟阶段,其中最广为人知的便是遍布各行各业的"人脸识别"。而用在巡航导弹制导的景象识别技术,则早在上个世纪90年代就有雏形,从"钻窗"的打击效果来看,现在该技术已经迭代到了几乎完美的程度。

图为大阅兵中出场的东风-10A巡航导弹。

这意味着什么?只需要一张或几张照片,巡航导弹便可以低空方式突防到斩首目标的办公室里,使其无法逃窜,也可以从机库堡垒最为薄弱的通风口或卷帘门处钻入,精确摧毁其中的导弹或飞机,还可以在复杂的城区里避开所有无辜的民用建筑,只带走敌军的指挥所……东风-10的这一击,可以说让无数自恃堡垒坚不可摧的宵小之辈为之胆寒!(利刃/TO)

尊重内容,从尊重作者开始,转载、合作请私信联系我们。

本文由军迷圈转码显示查看原文