文|铁血视角

“噩梦”重现

二战末期,纳粹德国败局已定,盟军正从各个方向向柏林前进,由于已经掌握了制空权,因此士兵们对于自己头顶的那片天空非常放心。天上有数十加己方战斗机,地面上数百门防空炮都已进入预设阵地,显然就算德国人派重兵也无法突破这层层阻碍。

突然,天空中出现了一个银色的飞行物,它速度极快,防空武器根本无法击中它,螺旋桨战斗机更是望尘莫及。随后,它奔向纽约而去,投下两颗重磅炸弹,纽约的防空和救灾系统乱作一团,无数的炮弹射向天空,但是这并没有起到什么作用,这只“银鸟”又马上进入亚轨道返航了。

幸运的是,这只是纳粹德国“银鸟”的作战设想,这种空天轰炸机在今天都算得上是“明日战机”了,美国的B-3全球打击平台仍在研制,就更不用说那个年代了。

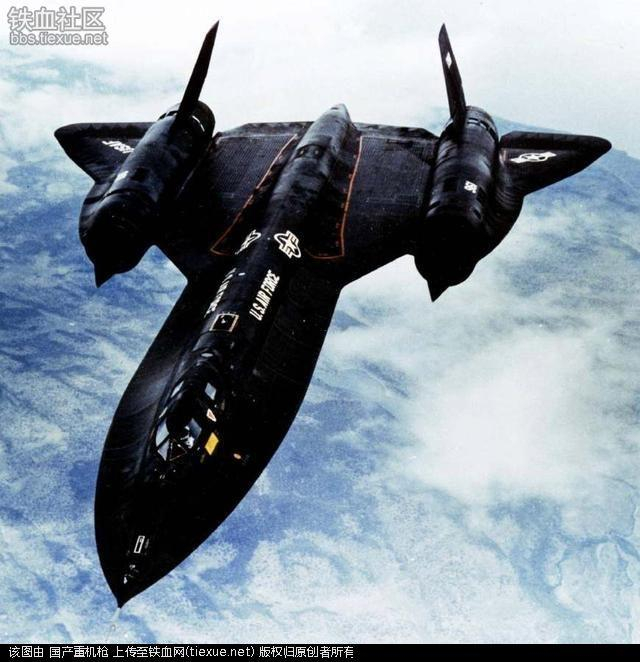

不过,一只更难对付的“银鸟”很快就要和我们见面了。美国的无人高超音速战略侦察机SR-72在明年就会生产出原型机,而且2030年就要进入现役了。可以看出,它要比“银鸟”更难对付。首先,它是无人机,因此也不会发生飞行员被俘的问题,其次它的速度可以达到六马赫,因此它也无需考虑自卫武器的问题。其前代侦察机SR-71从服役到退役一直没有被击落的记录,因此可以看到SR-72将会更加难以对付,其他国家面临的威胁势必要增加不少。

六倍音速的巨兽

目前有关SR-72的消息还很少,美国空军曾表示对超高音速侦察机非常有兴趣,但对于SR-72则一直三缄其口。速度和隐身性能对于侦察机的重要性不言而喻。我们知道,SR-72的上一代SR-71的最高速度可以达到三马赫,在六十年代可以说是基本没有武器可以对它构成威胁了。越南、埃及、利比亚甚至以色列等国均攻击过这种超高音速侦察机,但都失败了。直到苏联同样可以达到三倍音速的米格-25服役后,SR-71的侦查行动才有所收敛。

SR-71“黑鸟”曾是许多国家防空系统的噩梦

SR-72继承了SR-71的优点:隐身性能和高速性能,并将其发扬光大了,而这两点是令SR-71最难以拦截的原因之一。

不过很多专家和航空爱好者都认为,黑鸟并没有展现出它的真实战斗力,所以自美国空军透露SR-72的计划以来,有分析称6马赫、具备隐身性能这些并不是它的的真实性能,美国空军有所隐瞒。它的前一代也是如此,人们普遍猜测SR-71的最高速度不止3马赫,而是可以达到3.44马赫,这是根据其结构与空气动力的承受度推出的。不过在非机密的测试中其并未达到3.6马赫的速度,因此关于这种飞机的设计最高速度是多少,可能只有等待美军文件解密了。而SR-72的速度会不会不止6马赫呢?这在目前尚不得而知,不过就算其只能达到六马赫的飞行速度也已经很难对付了。而且SR-71采用特制的燃油,即使泄露也不会轻易燃烧,三倍音速的时候高温高速会封闭油箱裂缝,这也保障了其高速性能,所以我们有理由相信实战中的美军的高超音速战略侦察机并没有表现出其最高时速。

直到同样可以达到3倍音速的米格-25出现后,SR-71的侦察行动才有所收敛

除了速度,SR-72的另一大特点就是隐身性能了。尽管SR-71是用隐身材料制造的,其拥有低RCS特征:垂直安定面是内倾的。因此其在雷达上只相当于一扇门的面积,不过其仍然易于侦测,因为其排出的高温废气让它拥有了独特的雷达信号。而F-117的RCS仅仅相当于一颗珍珠,并且其排出的气体温度也比SR-71低得多,但是其代价就是机动性差,这也是其被老旧的萨姆-2导弹击落的原因。那么SR-72有没有在这一点上取得突破呢?目前尚不得而知,但是就美军的研制速度来看,起码设计人员在这两者间做了平衡。而就算其隐身性能不那么尽如人意,无人作战和6马赫的超高音速也足以去弥补这个缺点。

无人化是今后侦察机甚至战斗机、轰炸机的发展方向

拦截“黑鸟”

这么看来,SR-72就无法拦截,可以在对方领空任意驰骋,来去自如了吗?显然不是,正所谓魔高一尺道高一丈,激光武器依然可以有效毁伤这种超高音速战略侦察机,这也是我国应对这种侦察机的一种有效手段。自1964年开展研制以来,历经数十年的发展,目前中国已经掌握了激光武器的数大核心技术,目前的成果也非常显著,比如“光盾”综合光电防御系统,这个系统集成了光电、毫米波、雷达等多个对抗和侦查手段,可以给予敌方战机、武装直升机等作战单位毁灭性的打击。尽管目前外界的信息不多,但是中国在激光武器上的成就是有目共睹的,二氧化碳激光、化学激光、X射线等等领域内中国都有建树。

激光武器对空中目标的毁伤效果十分惊人,这也是未来防空武器的一个发展方向之一

而且如果这种侦察机被肆意使用的话,那么使用者所面临的就不仅仅是军事上的反击甚至报复了,更会导致经济政治外交等诸多领域面临一系列的问题,要知道现在可不是某些超级大国在国际事务上搞一言堂的年代了。所以它的作用并不会有许多人想象地那样大,相反,它的使用还会受到很多限制。

作者:董洋

本文由军迷圈转码显示查看原文