文|军林天下

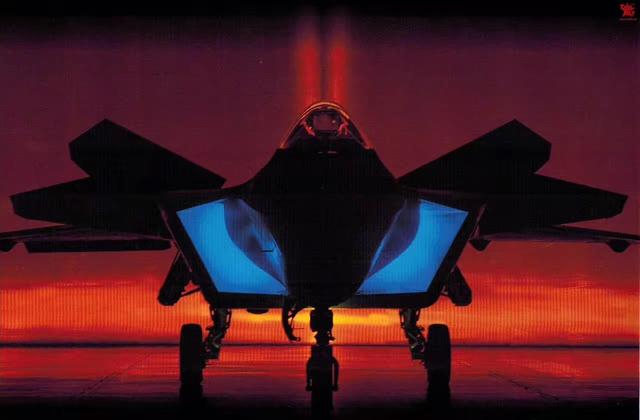

“规则改变者”概念的远期研究方向是在机身方面采用分级子系统组合,子系统按所需位置分布,保持其间的连通和通信,而且功能能够共享和复制,在某一子系统失灵(或某项任务不必安装)时整架飞机仍能正常工作,因此将比传统机身节约大量能量。美国空军将要研发的其他先进技术比如核动力飞行等概念,目前由于发展不成熟、缩放比例困难、适用范围较小、风险较高等原因还不适合应用,但是都已经进行到美国空军的视野。

冷战时期,美国已经设计了2种核动力驱动方案。第一种是飞机在天上飞行时反应堆启动,加热堆芯周围的液态金属,接着让高速气流与高温液态金属接触,于是气流变成高温高压气体,经过导流,这些气体通向各个引擎的增压涡轮,最后喷出产生后推力。这种设计是一种混合动力,飞机起降时发动机使用的还是燃油,爬升至高空后才切换为核动力。第二种方案是空气不直接进入堆芯,而是使用热交换器加热空气。热交换器里面有水或者液态金属,它们循环流动,不断把热量从堆芯带出来,并加热从外面通过的空气,如此往复。

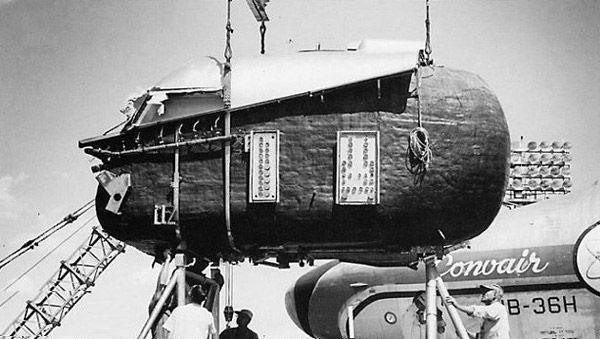

美国空军的核动力飞机项目“核能推进计划”(NEPA)早在1946年就开始研发,由费尔柴德公司发动机和飞机分部负责实施,美国原子能委员会(AEC)主管。1951年,通用电气公司负责开发机载核反应堆,康维尔公司和洛克希德公司负责开发合适的载机,方案是改装2架当时世界上最大的B-36H轰炸机,以容纳核反应堆动力装置。

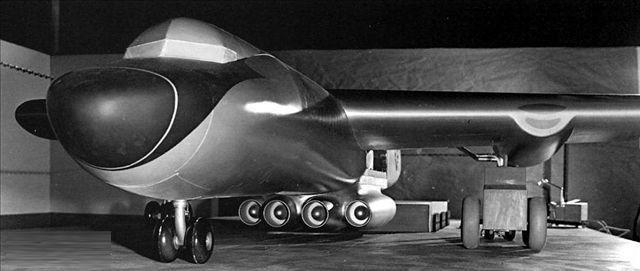

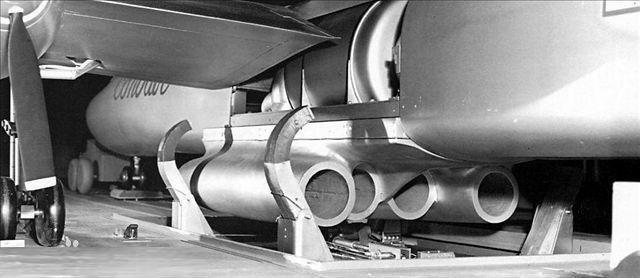

改进后的B-36H代号“X-6”,第三架原型机又命名为NB-36H,作为专门的飞行试验平台。当时核动力飞机的主要技术难题是反应堆的核辐射防护问题,“反应堆—喷气发动机”安装在X-6的后弹舱中,其中4台涡喷发动机位于后机身的下部,防护部分包括反应堆大型水箱、座舱后方直径2米厚10厘米的圆形防护罩,但是这样还是不能完全防止超剂量的核辐射泄漏以及长时间飞行的累积效应。

随后,美国空军进行了发动机的“热传导反应堆试验一号”(HTRE-1)的地面试验,测试了飞机动力装置的反应堆、辐射防护罩、两台X-39发动机、管道、控制部件和各种仪表,HTRE-2号试验了系统减重的可能,HTRE-3号发动机在飞机以740千米/时速度巡航时,航程可以达到48300千米。NB-36H搭载试验反应堆在1955至1957年间共完成了47次飞行,反应堆虽然并不提供动力,但却提供了大量的关于核辐射影响的数据。

NB-36H每次飞行时,都有一架满载全副武装的海军陆战队员的波音C-97运输机伴飞,一旦NB-36H坠毁马上有陆战队员跳伞并负责封锁坠机现场,显示了这项研发的极端危险性。幸运的是坠机事故并没有发生过,NB-36H最终于1957年末在沃斯堡基地安然退役,在数月后被拆毁。可以说,美国的核动力飞机是失败了,不过他们并没有认输,美国空军最新的技术地平线,又重提了核动力飞机,就显示了一种决心与毅力。

从理论上来说,核反应堆一次可以在空中待上数月之久——只要你的飞机够大,机组人员可以轮流值班就行。但是,这种研发很烧钱,毕竟效费比不高,不如研发歼-20、055驱逐舰来得痛快,所以中国在核动力飞机方面一直没有触碰,这不能不说是一个英明的决策。