文|晨曦防务

上个世纪50年代末期中苏交恶以后,来自北方巨熊那数以万计的装甲洪流就一直是国人心头挥之不去的噩梦。以当时中国军队的装备条件和技术水平,要想在一马平川的东北平原、华北平原抵挡如同潮水一般蜂拥而来的T72、T64、T62,简直就是一件不可能完成的任务。俗话说“有压力就有动力”,从此中国开始拼命琢磨“怎样打坦克”这一光荣而艰巨的课题。只可惜形势比人强,直到苏联即将解体的80年代,中国陆军最靠谱最普及的反坦克战术依然是人操火箭筒,凭借士兵们大无畏的牺牲精神在近距离跟敌人武装到牙齿的坦克集群刺刀见红。

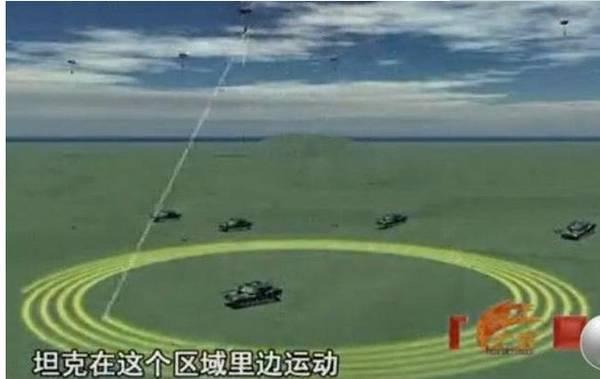

末敏弹可以对装甲集群目标进行大面积有效杀伤

与此同时,以美国、德国为首的西方国家却已经研制出了一种对付大集群装甲兵团的高效武器——“末敏弹”。末敏弹是末端敏感弹药的简称,顾名思义就是弹药可以在飞行末端自主探测到目标的存在从而激活战斗部实施攻击。末敏弹可以由炮弹、火箭弹、机载撒布器、机载炸弹等载具携带,一次发射能够同时摧毁多个目标,堪称作战效能最高的反装甲集群武器系统。以美军的CBU-97/B机载撒布器为例,一枚CBU-97/B机载撒布器包含10枚BLU-108/B子弹药,每枚BLU-108/B子弹药携带4枚末敏战斗部,一次性杀伤面积超过5万平方米,杀伤效果极其惊人。

末敏弹的最大特点可以自主搜索目标然后发动攻击

不甘落后的中国在90年代初将末敏弹列为国家重点攻关项目,当时全世界仅有美国、德国、俄罗斯三国具备独立研制末敏弹的技术能力,末敏弹的研制难度之高由此可想而知。因此中国在研制之初,引进了俄罗斯的相关样品作为参考。经过多年的不懈努力,最终青出于蓝而胜于蓝,中国的末敏弹不仅开发出了种类完备的系列产品,而且在总体设计和核心部件上都摆脱了俄式产品的框架,形成了自己的技术特色。

国产155毫米炮射末敏弹,使中国陆军首次拥有了反坦克大杀器

俄制末敏弹主要有以下几个缺点:一是总体设计比较落后,子弹药的体积和重量偏高,再加上采用电子舱与战斗部的并列式结构布局,载具一次容纳的数量偏低,适装性较差。二是感应器视场狭小,为了防止遗漏目标,不得不采用三个降落伞来延长落地时间,降低了打击的突然性和有效性。三是采用单一模式的红外制导系统,灵敏度低,只能攻击明显的热目标。而我国的国产末敏弹,一开始就采用了红外/毫米波双模复合制导系统,视场大而且灵敏度高,只需要单伞就可以实现快速打击,采用战斗部与电子舱串列布局设计,就像一根完整光滑的圆柱体,适装性非常好,探测能力和覆盖范围、抗干扰能力明显优于俄制产品。

俄制末敏弹(左图)采用可靠性不高的三伞结构,国产末敏弹(右图)采用更简单方便的单伞结构

中国军工人当然不会就此止步,根据公开报道,北方工业公司203研究所已经完成了激光/红外/毫米波三模制导系统的研制,并且应用在国产新一代末敏弹上面,这是我国在精确制导领域的又一个历史性的突破。这种新型导引头有三种工作模式:毫米波雷达、非制冷红外成像和半主动激光。使末敏弹能够搜索、摧毁各种移动/静止目标,即使在恶劣天气下也能实现防区外精确打击,国外攻克了这种三模制导技术的国家也只有美国,我国的末敏弹技术已达到了国际顶尖的水平。就连一贯以“老师傅”自居的俄罗斯也终于按耐不住,主动向我国提出了引进末敏弹相关制导技术的要求,用于本国末敏弹的改造升级。

末敏子弹药在空中宛如天女散花

敌方装甲集群瞬间“樯橹灰飞烟灭”

在严苛条件下的大量试验表明,国产末敏弹武器系统的主要性能处于国际领先,命中率与国外同类产品相比提高25%,是我军远距离反装甲最有效、最具威慑力的武器之一。以一个03式远程火箭炮营为例,一次齐射就可以打出144枚火箭弹,一枚火箭弹可以携带5枚末敏子弹药,按照80%的命中率保守计算,可以一次性歼灭150公里范围内超过500个装甲目标,相当于一个齐装满员的装甲师直接丧失了战斗力,所谓的装甲洪流从此可以宣告彻底进入历史的博物馆了。

作者:利刃/晨言无语