文|空军之翼

原标题:米格-29“支点”进化论(一)——F-16一生的死敌

2017年1月27日,一批外国武官和媒体记者蜂拥到莫斯科东南约100公里的卢克维奇,目睹俄罗斯新型战斗机米格-35的发布和飞行表演,这次盛事也正式宣布“经典”米格-29战斗机的历史已经走到尽头。2016年12月,米格飞机公司向俄罗斯国防部交付了2014年14架米格-29SMT订单中的最后一架(值得一提的是,这批飞机是用苏联时代遗留下的米格-29库存机身升级制造的),此后,米格公司将只生产全新一代的米格-29K/M和米格-35战斗机。

米格公司发布会上的米格-35S单座型

米格-29“支点”的历史可以追溯到上世纪70年代。为对应美国空军麦道F-15战斗机的威胁,苏联在1971年启动了未来战术战斗机(PFI)计划,参与竞争的有苏霍伊苏-27、米高扬米格-29和雅科夫列夫雅克-45/雅克-47方案。但在竞争正式开始前,米高扬预感米格-29将不敌苏-27,于是建议苏联空军同时装备两种新型战斗机,像F-15和F-16那样形成高低搭配,苏-27是其中的重型战斗机,米格-29则缩小成为轻型战斗机。米高扬的建议在1971年被采纳,苏共中央委员会在1974年6月26日发布了启动米格-29研制工作的行政命令。

米格-29的早期方案,布局类似米格-25,但采用单垂尾设计

雅克-45设计方案,沿用了雅克-28的机翼发动机吊舱布局,雅克-47是该机的单纯放大型

经典“支点”

第一架米格-29原型机901号在1977年10月6日首飞,试飞员是亚历山大·费多托夫,该机如今被保存在莫斯科郊外的莫尼诺博物馆。米格-29的试飞规模庞大,先后投入了14架测试飞机。1979年4月5日,莫斯科“劳动旗帜”工厂(如今米格公司的第二生产中心)制造的第一架预生产型米格-29首飞,第一架生产型米格-29在接下来的1982年7月首飞。一年后,米格-29生产型(产品9.12)开始交付苏联前线空军,莫斯科附近库宾卡空军基地的第234歼击航空团成为第一个装备该机的战斗部队。

米格-29的第一架原型机901号,前起落架位置比较靠前

莫斯科劳动旗帜工厂的9.12生产线

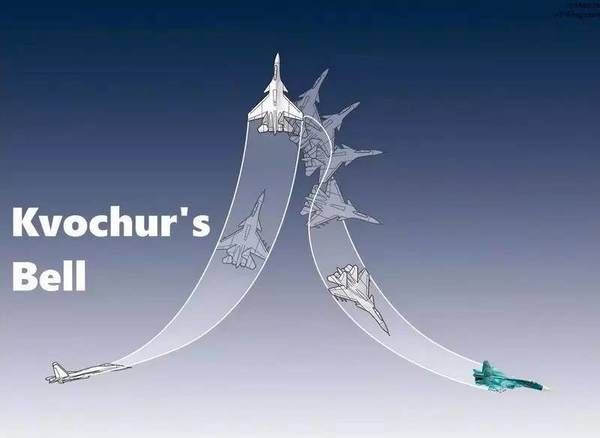

美国国防部在1979年3月首次公布苏联正在研制米格-29的消息,1983年11月公布了该机的首张卫星照片,由于照片是在拉缅斯科耶机场拍到的,所以米格-29获得了“拉明-L”的识别代号,后来又获得了“支点-A”的北约代号。米格-29的首次海外部署发生在1986年1月,第33歼击航空团进驻东德维特施托克基地。1986年7月1日,第234航空团的6架米格-29对芬兰进行友好访问。两年后的1988年9月,米格-29成为戈尔巴乔夫军事透明化政策的象征,参加了英国范保罗航展,成为数十年以来出现在外国航展上的第一架苏联军用飞机。阿纳托利·克沃丘驾驶米格-29在这次航展上震惊了世界,表演了神奇的尾冲机动(苏联人把这种机动程为钟,因为米格-29的运动轨迹在天空中画出了一个钟的形状)。

“拉明-L”米格-29

克沃丘敲钟机动示意图

1981年4月29日,亚历山大·费多托夫驾驶米格-29UB(产品9.51)原型机首飞,该机是米格-29的双座战斗教练机,简化了火控系统,没有配备雷达,所以只能发射红外制导空空导弹。米格-29UB在高尔基(现在的下诺夫哥罗德市)飞机厂投入量产,该机获得了“支点-B”的北约代号。

米格-29UB(产品9.51)原型机

米格设计局在1986年推出了改进型产品9.13,该机的北约代号是“支点-C”,但仍采用米格-29的苏联军方编号,没有任何改型后缀。“支点-C”在隆起的机背中安装了L-203“栀子花”电子战干扰机,内油增加了240升,该机还能在翼下挂载两个1150升副油箱,在机身下方挂载一个1500升副油箱。

9-13机背隆起,最初目的是用来增加内油,但在安装了L-203干扰机后内油只增加了203升

并不是那么轻型的“支点”

人们普遍认为苏联空军的苏-27和米格-29是类似于F-15“鹰”和F-16“战隼”的重型和轻型战斗机高低搭配,但这样的类比并不是很准确。美国空军出于两个原因来同时装备F-15和F-16,一是轻型F-16比重型F-15便宜许多,二是这两种战斗机要执行不同的任务,F-15是空中优势战斗机,F-16是对地攻击战斗机。

F-15和F-16是执行不同的任务的高低搭配

而苏-27和米格-29在苏联空军中的情况完全不同。即使在苏联时代,米格-29的生产成本也相当于苏-27的80%,并没有比苏-27便宜许多。两者的操作成本也想去不远,其中主要原因是米格-29同样安装了两台发动机,而不是F-16的单发设计。此外,苏-27和米格-29在执行相同的任务,两者都是纯粹的空优战斗机,具有相似的火控系统和雷达(都不具备空地模式),以及红外搜索和跟踪系统和头盔瞄准具,两者配备的武器也相同,包括中距R-27(AA-10“白杨”)和近距R-73空空导弹。苏-27和米格-29之间的根本差异只能说体形不同,苏-27本质上就是米格-29的放大型,拥有更大直径的雷达天线和更大功率的发射器,可以发射射程更远的R-27E增程导弹,除此之外,两者的系统和武器基本相同。

苏-27和米格-29是执行相同任务的高低搭配

那么,苏联空军为何同时装备两种功能重复的战斗机呢?那是因为米格和苏霍伊两大设计局在苏联政府内部都具有强大影响力,米格设计局甚至还要强上一些(米高扬的哥哥是苏联著名政治家)。

苏联解体之后,人们对许多事情有了新的看法,俄罗斯空军就明确表示优先考虑的是发展潜力更高的苏-27战斗机。俄罗斯空军早在上世纪90年代初就不再为米格-29升级投入资金,2000年陆续启动的主力战机升级计划包括了苏-24、苏-25、苏-27、米格-31、图-22M3、图-95MS和图-160,唯独缺少米格-29。虽然俄空军在2009年接收了一批阿尔及利亚退货的米格-29SMT,随后又购买了16架米格-29SMT,但这纯粹是出于维持米格公司生产线,不让该公司倒闭的目的。

俄罗斯空军的米格-29SMT

泄密事件

苏联时代的最后一种米格-29生产型是米格-29S,该机的诞生是因为一次重大泄密。20世纪80年代中期,法佐特隆雷达设计局的设计师阿道夫·托尔卡乔夫向西方情报部门出卖了一批绝密雷达系统情报,其中就包括米格-29的N019雷达。因此,1990年12月首飞的米格-29S(产品9.13S)装备了新型N019M雷达、新型Ts-101M计算机和新软件,具有用R-77(AA-12“蝰蛇”)主动雷达制导空空导弹同时攻击两个目标的能力。但米格-29S在苏联解体时仅生产出16架,成为苏联空军接收的最后一批米格-29。

对苏联国防造成沉重打击的阿道夫·托尔卡乔夫

N019“蓝宝石”脉冲多普勒雷达

挂载R77导弹试飞的9-13S原型机

苏联解体后,由于俄罗斯空军订单急剧下滑,米格设计局只能向出口市场求生存,在20世纪90年代初推出了两种米格-29S的出口型:基于9.12机身的米格-29SD和基于9.13机身的米格-29SE。与俄军自用型相比,这两种飞机的计算机软件有所降档,并使用AAM-AE出口型导弹取代了R-77。其他变化还有可根据客户需要安装的西方导航和通信系统,如AN/APN-118多普勒导航系统、TNL-1000 GPS接收机和ILS-71仪表着陆系统。

米格-29在1993年退出了全速生产状态,此时俄罗斯各生产厂已经累计制造了1345架各型“支点”(不包括试飞原型机),其中莫斯科“劳动旗帜”工厂和卢霍维奇飞机制造厂生产了620架产品9.12和528架产品9.13单座型,高尔基飞机制造厂生产了197架米格-29UB双座型。米格-29的生产在1988年达到峰值,当年共生产了228架单座型和50多架双座型。1993年后米格-29的生产陷入停滞,许多未完工机身被遗留在工厂,到2016年,俄罗斯用这些库存机身又组装出超过100架单座型(其中包括米格-29SMT升级型)和大约20架双座型,用于装备俄罗斯空军或出口。

装机等待交付的马来西亚米格-29N

米格-29的外销成绩远不及苏-27,但也说不上惨淡。苏联解体后,米格-29先后出口到:

匈牙利(1993年订购22架单座型和6架双座型,1993年交付)

印度(1994年订购8架单座型和2架双座型,1995年交付)

斯洛伐克(1994年订购12架单座型和1架双座型,1994-95年交付)

马来西亚(1996年订购16架米格-29N和2架米格-29UBN,1995年交付)

秘鲁(1997年订购3架米格-29SE,1999年交付,后来与秘鲁空军的早期米格-29一起升级为米格-29SM-P)

厄立特里亚(1998年订购并接收5架单座型和1架双座型,2000年订购两架单座型,于2001年交付,2002年订购两架米格-29SE,2004年交付)

孟加拉(1999年订购6架单座型和2架双座型,1999-2000年交付)

缅甸(2001年订购10架单座型和2架双座型,2002-03年交付,2009年又订购16架单座型和4架双座型,2011-13年交付)

苏丹(2001年订购10架米格-29SE和2架双座型,2004年交付)

也门(2001年订购14架单座型,2002-03年交付,所有剩余飞机在2002-03年升级为米格-29SMT。也门在2003年订购了另外六架米格-29SMT,2004年交付)

截至2017年,米格-29的外国用户包括阿尔及利亚、孟加拉、白俄罗斯、保加利亚、古巴、厄立特里亚、印度、伊朗、哈萨克斯坦、马来西亚、缅甸、秘鲁、波兰、塞尔维亚、斯洛伐克、苏丹、叙利亚、土库曼斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦。

德国、意大利和美国联合对德国空军继承的前东德米格-29进行了测试,这是西方首次对米格-29展开的全面评估,获得了详尽数据。米格-29最令人称赞的地方是与R-73(AA-11“射手”)空空导弹配套的头盔瞄准具,此外米格-29在机动性、爬升率、加速性能、雷达探测距离和简便的地面维护方面都让西方通航感到惊讶。德国空军“支点”的故障率是每1000飞行小时遭遇300次故障,而帕那维亚“狂风”则是380次。

这批米格-29对北约空军来说简直如获至宝

测试也暴露出米格-29 9-12基本型腿短的缺点,内油严重不足。此外,米格-29座舱关键开关的数量远高于西方战斗机,导致飞行员工作负荷偏大;驾驶舱视野不如F-16,特别是后向;空地作战能力贫弱;缺乏多目标交战能力;机载设备重量大体积大;机身、发动机和系统零件的使用寿命都较短。

米格-29 9.12的座舱布局

F-16大战米格-29

当苏联空军的米格-29战斗机在1986年7月首次访问芬兰,向国际公开展示时,北约对这种战斗机进行了密切关注。米格-29不同寻常的气动外形反映出苏联在战斗机技术上的重大进步,与被其取代的米格-23相比能对北约构成更大威胁。事实上,米格-29和其大型表兄苏-27堪称冷战末期出现的两种“改变游戏规则”的苏制战斗机。苏联解体之后,随着德国统一和几个东欧国家投入北约阵营,许多西方战斗机飞行员获得了在训练任务中对抗米格-29的机会。

德国空军在统一后继承了米格-29,让北约飞行员得以一窥这种神秘战斗机的究竟

米格-29一生的敌人是通用动力公司研制的F-16“战隼”战斗机,F-16首飞于1974年2月2日,米格-29的首飞日期是三年后的1977年10月6日,两者属于同一代战斗机。F-16在1980年10月进入美国空军服役,米格-29则在1984年开始交付苏联空军。

战斗机飞行员是一个特殊物种,总是力求在自己专业相关的一切事务上做到最好,在空战领域更是谁也不服谁,无论哪个国家的战斗机飞行员都是这个德行!出于竞争天性,所有战斗机飞行员都喜欢与不同型号的战斗机做狗斗对抗,这种异机型对抗训练包括1 v 1基本战斗机机动训练(BFM)和多对多大编队对抗,其中异机型BFM是战斗机飞行员最喜爱的训练任务,堪称他们的面包和黄油。美国驻欧空军的战斗机飞行员凭借地利之便,获得了对抗北约各型战斗机的机会,从最新式的“台风”到前苏联制造的米格-29战斗机。

美国空军的退役飞行员“Vinnie”拉塞尔少校就是其中一位,虽然他在职业生涯中大部分驾驶的是F-15C“鹰”,但获得了作为交换飞行员前往德国拉格空军基地驾驶三年米格-29的机会。在交换期间,他驾驶米格-29与挪威、丹麦、荷兰、比利时和美国空军的F-16交过手,以下是他对米格-29的评价:

拉格基地的米格-29

“由于苏联在计算机辅助设计上的不足,米格-29被设计得过于坚固和简单。米格-29是一种前线点防空战斗机,基本型不具备空中加油能力再加上内油有限,无法对敌人纵深进行攻击。在苏联前线空军的战争计划中,米格-29在战争初期的闪击战中射完火箭弹和扔完炸弹后就转身变成点防空战斗机。由于要在条件恶劣的前线机场起降,米格-29甚至装备了前起落架挡泥板和进气口堵盖。”

“米格-29最大的问题是腿短,以至于总是要在发动机舱之间挂载一个中线副油箱。虽然这个副油箱不会产生太大阻力,对飞行稳定性也没什么影响,但米格-29的最大过载在副油箱用空之前被限制在了4g。在我驾驶米格-29期间,驻斯帕德勒姆空军基地的美国空军F-16经常会飞400公里来拉格上空挑战米格-29,即使在主场作战中,米格-29还是会经常发生因燃油耗尽而被迫退出空战的尴尬事情。”

“但如果米格-29处于燃油充足的状态,那么它就是F-16的劲敌。在20世纪70年代,早期米格-29的一个设计缺陷曾导致多起试飞事故,使米格损失了两名试飞员。于是米格设计师给该机的模拟飞控系统增加了一个在低速和高攻角状态下生效的攻角限制器,所以米格-29在速度低于250节(463公里/小时)时的机动性劣于F-16,因为攻角限制器在不断限制飞行员的操纵输入以防止失控。只要攻角限制器一介入,平尾就会大幅偏转,而这又迅速消耗了飞机的能量。不过这个攻角限制器可通过猛烈拉杆来超越,此时的米格-29就获得了比F-16更好的机头指向能力,而且在空速低于100节(185公里/小时)的情况下仍具有足够的操控性,这是F-16不能比拟的。降低攻角后,米格-29的加速能力也远超F-16。”

在狗斗时,米格-29的可用迎角比F-16更大

“由于米格-29具有推重比优势,所以在空战中不必像F-16那样拼命拉到9g,6.5-7g就足以咬住对手。根据我的经验,驾驶米格-29在4500米高度以350节(648公里/小时)以上速度拉杆时,只要过载不到8g,那么米格-29就能转弯中继续加速!与F-16交汇时,即使米格-29的速度只有230到250节(426-463公里/小时),仍能通过垂直爬升来占据高度优势。RD-33发动机推力强大,但在运转180到220小时之后就要大修了。但这种发动机的可靠性很高。在我的三年飞行期间,中队没有发生过一起发动机故障。除寿命短外,RD-33在高转速下还会产生很大黑烟,使米格-29在很远距离上就被目视发现。”

米格-29 gun掉一架F-16

“在超视距空战方面,F-16的先进航电设备和武器系统远超米格-29。三十年河东三十年河西,当年“支点”服役时,凭借AA-11“射手”(R-73)近距空空导弹和头盔瞄准具以及AA-10“白杨”(R-27)空空导弹,在近距和超视距空战领域中都力压F-16。而今,F-16有了更好的雷达、AIM-120 AMRAAM空空导弹,以及与JHMCS头盔瞄准具配合的AIM-9X空空导弹。”

大离轴角导弹和头盔瞄准具给视距内空战带来了全新的影响

“当然米格-29在超视距空战方面并不是一无是处,该机雷达的扫描速度是F-16的两倍。但由于操作模式不足和缺乏数据链,“支点”飞行员在超视距作战中无法建立足够的态势感知。米格-29座舱人体工学设计不足,没有手不离杆(HOTAS)操纵杆设计,使飞行员在超视距空战中手忙脚乱,不时需要放开操纵杆或油门杆去操作雷达,这让情况进一步恶化。”

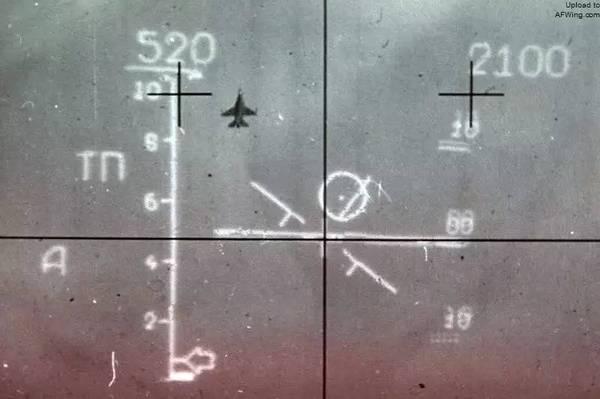

“米格-29的平显基本是个摆设,无法显示关键目标和武器系统信息,飞行员不得不埋头于下视显示器上。虽然米格-29拥有红外搜索和跟踪系统,但由于其局限性无法使用在空战中。米格-29的最佳空战利器仍是头盔瞄准具,只需扭头看着目标,就能引导R-73导弹实施攻击。米格-29是世界上第一批配备头盔瞄准具的战斗机,结合大离轴角R-73和该机的高机动性后,米格-29成功在狗斗中压制住F-16早期型。直到F-16装备了JHMCS和AIM-9X后,才扭转了多年的狗斗劣势。”

米格-29的IRST令人失望

简单但实用的Schtel-3UM头盔瞄准具