文|唐风宋韵

现代防空作战,已经愈发的细化或者说专业化。除了由航空兵承担的防空拦截外,地方面防空也被分为要地防空和野战防空两部分。

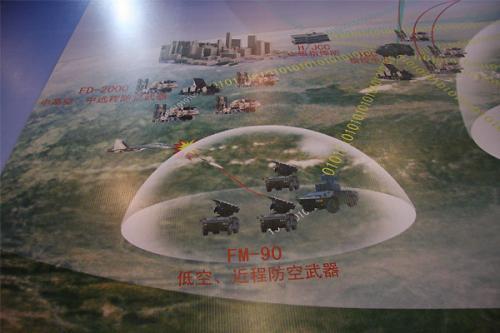

图示:防空体系

要地防空,有充足的时间来安排防空武器和寻找防空阵地,甚至可以纳入航空兵保护的“羽翼”之下。而野战防空不仅面临的威胁越来越多,除了传统的战机、直升机外,还要面对巡航导弹、精确制导炸弹、防区外空地导弹、以及无人机等新的空中打击武器。而且,承担的防空任务包括部队行军,部队展开和部队作战三个阶段。但是,防御时间匆忙,空中支援也难以保证随叫随到。所以,面临巨大压力的野战防空,需要在火力和机动性方面保持平衡,才能真正的在“野战”阶段为部队支撑起一面“防空”盾牌。

中国的野战防空体系,是从朝鲜战争时期逐渐开始建立。到了今天,包括红旗-16、红旗-17、红旗-7等地空导弹,25毫米、35毫米、37毫米、57毫米等口径的高炮,共同组成了中国目前野战防空武器体系。可以说,这套体系是经过多次战争的总结,以及多少年来中国防空武器的发展,逐渐建立起了一套行之有效的野战防控体系。不过,这些武器大多数与苏/俄有着极为深厚的渊源,只有红旗-7是从法国的“响尾蛇”近程防空导弹仿制而来,35毫米炮则是仿制“永久中立国”瑞士的“厄利空”35毫米高炮。

中国与“厄利空”高炮的结缘,是从1930年代开始。当时的中国各派系军阀,在见证了空中打击的威力后,开始从国外引进高炮。而瑞士“厄利空”公司的20毫米高射机关炮,受到了包括中央军在内的各派系的青睐,据说一下引进了100多门。于是,“来自中国的订单挽救了当时还名不见经传的瑞士厄利孔公司”的传说,也就流传开来。这样的传说是否真实,我们暂且不去考证,不过这些“厄利空”高炮在抗战中发挥了了极为重要的作用是毋庸置疑的事实。只不过,当时中国羸弱的工业生产能力,根本无力仿制这款优质的高炮。等到“厄利空”与中国再续前缘,已经是1980年代的事情了。

图示:抗战时大名鼎鼎的厄利空20毫米机关炮

1980年代,空中作战平台不断发展,军事作战理论也相应的发生变化。防空武器,尤其是野战防空武器也需要适应新的变化。在这种变化下,苏联和西方国家经过严密的论证,认为30—35毫米是高射炮的最佳口径。苏联以30毫米作为高炮系统的主要口径,开发出双联装30毫米“加斯特”自行高炮。欧洲国家虽然没有统一的标准,但因为“厄利空”35毫米高炮在威力、射程、射速方面俱佳,所以以此为基础开始研制自己的防空火炮。当时的中国虽然已经拥有25毫米、37毫米、57毫米、100毫米等多个口径的防空火炮。但这些二战时期或者1950年代开始研制的高炮,已经逐渐不适应现代战争中的需求。所以,为部队提供优良的防空武器,并拥有一型先进的自行高炮,是中国陆军为数不多的装备现代化计划。不过,由于中国长期以来采用的是苏联高炮和口径,为了快速改变这一现状,中国决定引进西方先进技术,发展适合我国国情的新一代小口径高炮。最初中国的目光并没有聚焦在瑞士额“厄利空”35毫米高炮,而是英国“神枪手”双管35毫米炮塔。

图示:酋长坦克的底盘的英国“神枪手”(marksman)双管35毫米自行高炮系统

“神枪手”其实不是自行高炮系统,而是由英国马可尼公司设计的35毫米自行高炮炮塔,是为了与德国“猎豹”自行高炮争夺国际市场而设计的。德国的“猎豹”自行高炮,虽然性能极为先进,但是由于系统过于复杂、价格较高,难以在国际市场打开销路。马可尼公司认为性能适中、价格低廉的双管35毫米自行高炮系统,将会在国际军火市场取得不错的成绩。同时,马可尼公司考虑,不同国家装的坦克和装甲战车,分别来自北约和苏联两大阵营,所以新研制的双管35毫米自行高炮系统需要兼顾这两大阵营不同的装甲车辆底盘。于是,马可尼公司按尺寸最小的T一55坦克底盘座圈和吊篮设计坦克炮塔,然后配备了适应了不同座圈直径的转接环以适应不同的坦克底盘。这样,用户不需要购买整个自行高炮系统,只需要购买炮台安装在现有的坦克底盘上,就可以拥有新的35毫米自行高炮系统。中国在1985年引进了“神枪手”炮塔,并将其安装在了59坦克底盘上。只不过这种组合起来的自行高炮,在性能上较之“猎豹”差距颇多,与中国自行研制的88式37毫米自行高炮性能相仿。所以,中国没有继续引进“神枪手”炮塔。

图示:中国37毫米自行高炮

其实,在引进“神枪手”之前,中国已经在1978年—1984年间,对瑞士厄利空公司GDF一002型双管35毫米高炮和瑞典博福斯公司L70-40毫米高炮,进行过多次的考察和靶场测试。经过比较之后,中国决定引进瑞士的“厄利空”GDF一002型双管35毫米高炮。经过协商,瑞方决定以转让生产许可证的方式,向中方提供GDF-002型高炮系统技术。中国获得了包括必要的图纸资料、制造设备和样品。但是,对于高炮系统技术的核心部分的35毫米高炮弹药,厄利空公司并没有一同转让。在获得相关资料后,中国开始了相关的仿制和改进工作。比如,将原型GDF-002上的KDB型自动机,改成了KDC型自动机。除此之外,还对于GDF-002的火炮随动系统,火炮与火控系统电站等,结合中国国情进行了改进。最为关键的是,对35毫米高炮炮弹进行了逆向研究,提高了杀伤效能和安全性。经过中国军工人员的努力,一款新型的双管35毫米牵引高射炮完成了国产化和最终定型。这款被命名为PG-99式35毫米牵引式高炮,有效射高约3000米,有效斜距离4000米,榴弹初速达1175米/秒(脱壳穿甲弹为1385米/秒),单管理论射速达到550发/分。各方面性能不仅超过原有的25毫米高炮系统,达到或优于瑞士原产的GDF-002高炮,与GDF-3的技战术水平相仿,成为一种性能先进的小口径高炮武器系统。

图示:中国PG-99高炮群

在吃透了牵引式双35毫米高炮的各项技术之后,1994年初中国开始了研制双管35毫米自行高炮,并将其列为适应21世纪作战需要的陆军重点装备项目。研制执行高炮,除了高炮本身之外,底盘和火控系统的研制极为关键。底盘不仅需要承载一个15吨以上的大型炮塔,还要保持足够的稳定性和机动能力,更要容纳火控系统的电气设备和为自行火炮运转提供动力的辅助动力系统。所以,双35高炮需要一种30吨级的新型装甲底盘,在当时的中国只有88B坦克的底盘在承载能力上接近要求。但是,88B坦克的容积又难以满足其他系统的需要。所以,必须重新研制一款新型的专用底盘。为了保证解放军陆军在未来,拥有一款全天候作战能力的自行高炮,在自行高炮研制上采用了两条腿并行的方式。一方面,与国产新型155自榴炮一起等待,新型的通用底盘。这种底盘不仅要保证有足够的承载能力和有效容积,其机动能力也要跟得上当时正在研制的第三代主战坦克和第二代步兵战车。另外,就是在WZ551轮式装甲车发展而来的8X8轮式装甲车底盘上,搭载减重到10吨的炮塔。但是炮塔想要减重到10吨,除了将高炮口径也相应的改为30毫米,就是用集成热像仪的自动光学跟踪系统来代替跟踪雷达。这种减低“配置”的候补方案,将严重降低野战防空体系的作战能力。不过,好在困扰地盘的动力系统问题,最终得以解决,所谓的轮式35毫米自行高炮的方案也就被军方彻底放弃。而到了新世纪,中国在双35毫米自行高炮上采用雷达/光电复合跟踪系统已经没有任何技术难度。双35高炮的雷达上集成了热像仪、昼问电视摄像机和激光测距仪。至此,中国新型35毫米自行高炮突破了研制中的所有“瓶颈”,PGZ-07式自行高炮也随之问世。据网上资料显示,该型炮的单管理论射速为500发/分,有效射距4000米,有效射高3000米,最大速度大于60千米/小时,公路最大行程550千米以上。此外,PGZ-07火控系统还具备对地空导弹的精确制导能力。搜索雷达为全相干脉冲多普勒雷达,最大搜索距离20千米,配有敌我识别装置,可在静止和行进间不间断对空监视,并将捕捉到的信号自动传输给跟踪雷达。

图示:中国PGZ-07自行高炮

新型35毫米自行高炮的服役,让中国野战防空体系中更加健全,同时提高了解放军机械化部队的野战伴随防空能力。当然,矛与盾的竞争不会停止,空中打击手段和防空体系的竞争也不会停止。所以,未来中国需要不断研制新的野战防空武器,来应对未来可能出现的状况。而35毫米高炮系统的研制,则为中国未来之路打下了良好的基础。