文|复兴军事

英雄,从来不怕流血牺牲。

美国著名导演斯皮尔伯格,曾经引用父亲当年形容二战老兵们心境的话,说——

“我们不怕死亡,我们怕被遗忘。”

今天,9月3日,是每个中国人都必须铭刻于心的重要一天。

中国抗日战争胜利纪念日暨世界反法西斯战争胜利纪念日!

也是在今天,我们又要再次反复念诵那些为了中华民族抛头颅、洒热血的人。

今天,一定有非常多的英雄被反复提及。

但,还有一些英雄,他们不一定广为人知

甚至在一段时间隐于历史舞台

但每每说起他们的事迹,所有人必然眼含热泪,肃然起敬!

在这些“低调”的英雄中,有一个抗日群体尤为特殊:

他们中有士兵

有学生

有富商

有教授

甚至还有青帮。

他们,用一个谎言欺骗了全世界,却赢得了一场无比艰难的胜利。

他们,知道的人太少!但早已经被写入中国抗日历史的,成为一场传奇战争的主角!

就在今天,9月3日,请永远牢记他们的名字!

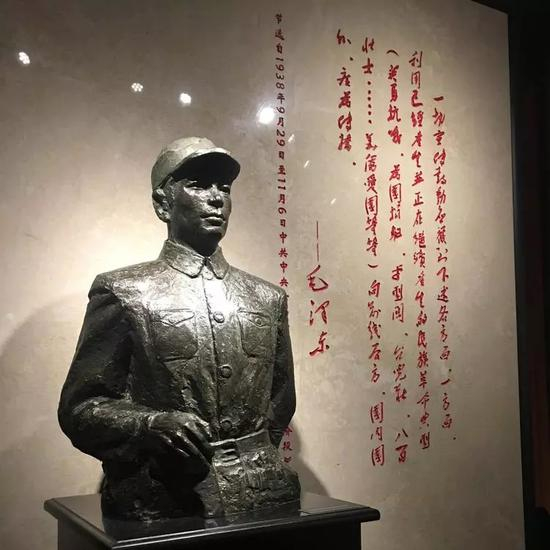

八百壮士!

还有,他们身后的一群身份各异、一致抗日的中国人!

这个谎言,发生在1937年的上海。

苏州河畔,有一座四行仓库。

如今匆匆路过的行人,也未必注意到了墙上密布的弹孔。

而就在这里,曾经发生了一起被“全世界围观”的战争奇观。

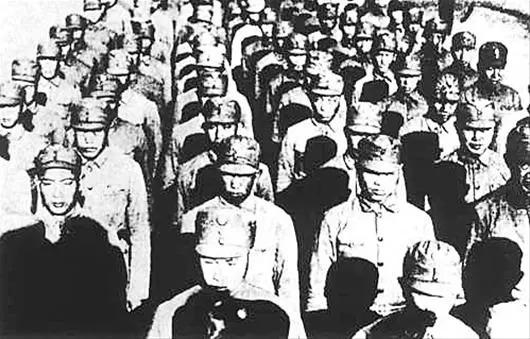

有四百余名官兵在此抵抗日军入侵,

却对外撒谎,

号称有八百人!

以壮自己声势,迷惑日军进攻。

1、撒谎的高材生

“我们是中国军人,没有命令,死也不退。”

那一年,他32岁。

他是广东梅州蕉岭县人,1905年4月26日生。

小小年纪,他就把岳飞的“精忠报国”作为座右铭,立志为国献身。

他原本是中山大学高材生,20岁毕业后却选择投笔从戎!

进入黄埔军校第四期学习!

他说,“国家兴亡,匹夫有责。我们是中国人,要有中国人的志气。”

他带着这种中国人的志气,一直来到1937年,“八一三”淞沪会战爆发。

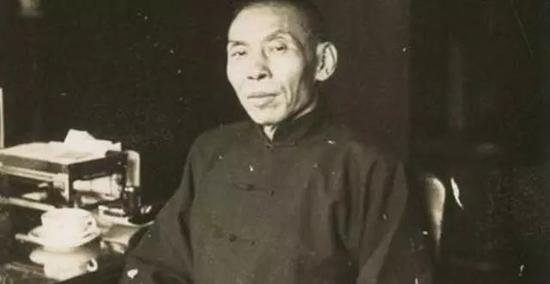

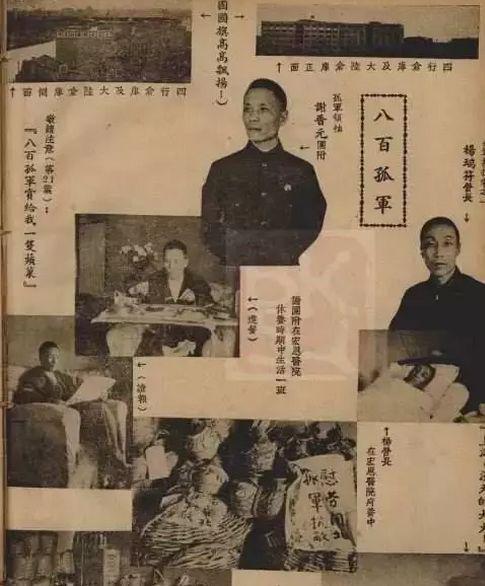

他在其中屡建奇功,被第八十八师师长孙元良(下图中)看重。

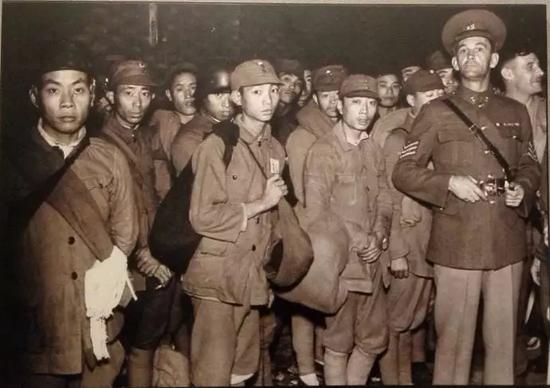

当时,军队要选派一位坚定果敢的军官,率领一支小部队据守要点,担任掩护十万大军西撤的任务。

留下的守军只有不足500人,而侵略上海的日军,达到30万人!

当时留下来的,就是“敢死队”,只能是多活一天是一天。

如此重任,落在了谢晋元的肩上。

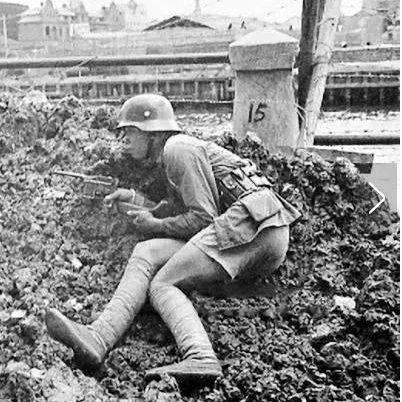

这个年仅32岁的年轻人,

率领524团第一营,其中还有大量战争爆发后招募的、尚未完成训练的新兵,

死守上海最后一块阵地!

决心以生命报效国家,誓死完成任务。

地点,就在四行仓库。

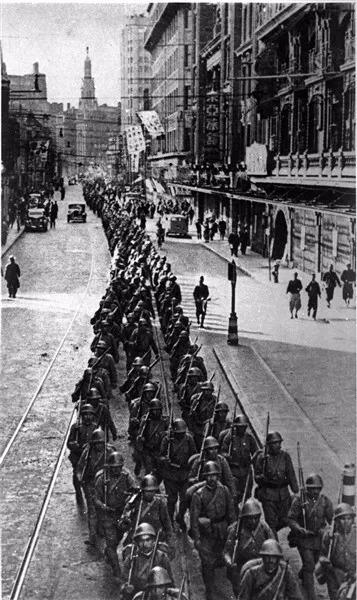

1937年10月27日凌晨2时,谢晋元率领的守军全部齐集于此。

此时的四行仓库西面和北面已被日军占领,东面和南面是公共租界,与未被占领的中国地界完全隔绝,成为一个“孤岛”。

而谢晋元他们,成了孤军。

他们,每一个人都做好了血战到底的准备:

“只要还有一个人,

就要同敌人拼到底!

四行仓库就是我们的埋骨之处!”

正是这群孤军,创造了一场战争奇迹。

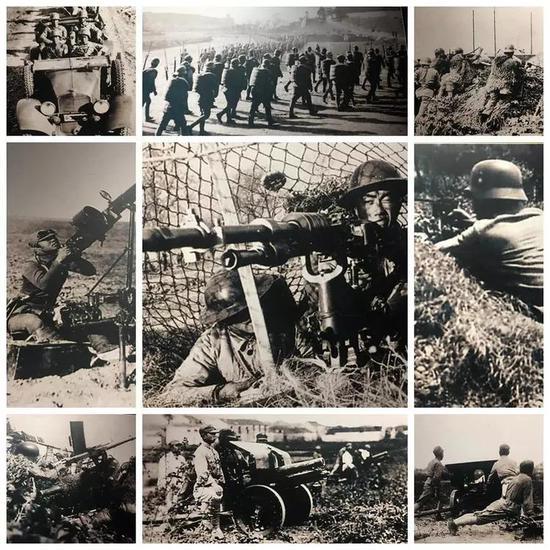

短短4天时间

他们以阵亡9人伤20余人的代价

击退敌军数十次进攻

毙敌200多人!

所有人,都在隔岸观火。

驻守公共租界的英军,曾多次婉劝谢晋元他们卸去武装,退入租界,保证我军人身安全。

但谢晋元坚决予以拒绝。

他说:

“我们是中国军人,

宁愿战死在闸北这块领土之内,也决不放弃杀敌的责任”“我们的魂可以离开我们的身,枪不能离开我们的手。”

“没有命令,死也不退。”

“军人以服从为天职,卫国守土,职责所在

洒最后一滴血,必向倭寇索取相当代价,

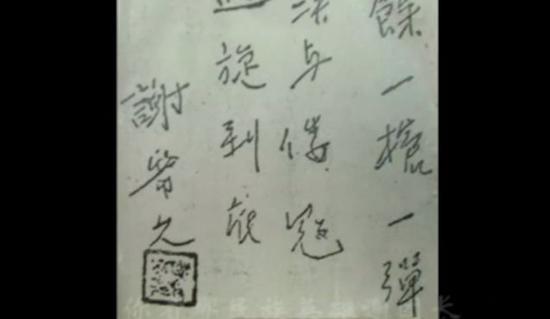

余一枪一弹,必与敌周旋到底!”

时隔多年,谢晋元的夫人凌维诚曾经爬上四行仓库西墙楼顶。

站在当年谢晋元狙击日军的位置,

沉默良久,老太太发出一声叹息:

“他是军人,舍身为国理所应当!”

一声轻轻的“理所应当”,却重若千斤!

2、写血书的年轻人

“舍生取义,儿所愿也!”

视死如归。

在冰冷的四行仓库里,谢晋元组织官兵们,共计写下了298封遗书

字字血泪,句句含情。

其中,有一位年轻人,在白色汗衫上写下一行悲怆血书。

他写道:

“舍生取义,儿所愿也!”

(照片中,是一位参战的普通士兵,没人知道他是谁)

这八个字,他是写给远在四川大巴山里的老母亲。

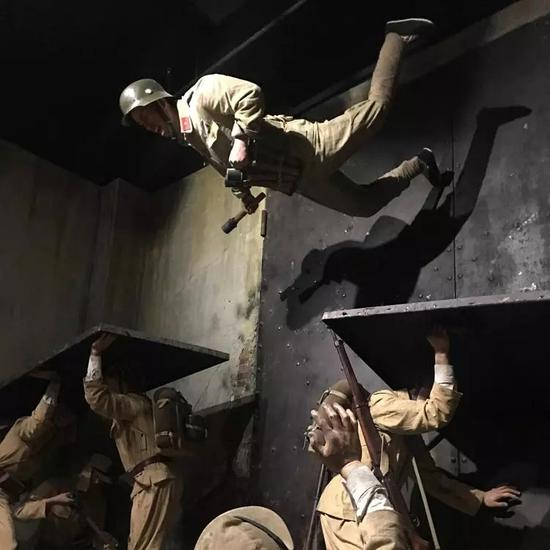

就在写下这封血书后不久,悲壮的一幕发生了。

1937年10月28日,有一小队日军潜至仓库底层,

企图用成包的烈性炸药,炸毁底层墙体,

借以在四行仓库打开一个突破口。

紧急关头!

这位年轻人身捆数枚手榴弹

从六楼纵身跃下

同时拉响导火索

与敌人同归于尽!

那一刻,谢晋元看着楼下的滚滚浓烟,眼泪无法止住。

这位敢死队员,

叫陈树生,

四川人(也有说是湖北人)

牺牲时年仅21岁,没有留下一张照片。

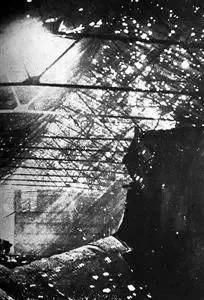

(四行仓库被日军炮轰过的屋顶)

3、运送物资的青帮大亨

“如果日本人想利用法租界打中国人,

我杜月笙自信能在两个小时内,把法租界全部毁灭!”

参与其中的,还有一位上海青帮大亨,杜月笙。

“八一三”淞沪会战期间,

杜月笙个人出资1万多元买了1辆装甲汽车

送给淞沪战场右翼军总司令张发奎。

在得知驻守在四行仓库的谢晋元部队缺乏食品时,

杜月笙仅用了一天时间就送去了光饼20万只,

解决了八百壮士的口粮问题。

当时,还有此一说:

战斗中,日军迟迟打不开局面,

联系法租界的负责人,想从法租界进入,妄想前后夹击中国军队。

杜月笙得知后,立刻召集各大媒体,公开宣布:

“如果日本人想利用法租界打中国人,

我杜月笙自信能在两个小时内,把法租界全部毁灭!”

4、送旗的女学生

“单调而悲伤的场面,却是感人至深的

我一辈子永远也不会忘记。”

在谢晋元的那个谎言里,有一位重要的配合者。

她叫杨惠敏,是一名女学生。

没有她,也许就不会有“八百壮士”这个群体的称号。

1937年10月28日夜间,杨惠敏将一面旗帜裹在身上所穿着的童子军服底下,

冒着战火危险,独自从公共租界出发,成功进入四行仓库!

将旗帜送到守军手中!

获得了谢晋元的接见。

谢晋元接旗,和官兵激动到当场落泪。

隔天清晨,这面旗帜在四行仓库顶部用竹竿扎成的旗杆升起

军心大振,隔岸观战的民众也群情振奋。

杨惠敏多年后回忆道:

“单调而悲伤的场面,却是感人至深的

我一辈子永远也不会忘记。”

苏州河对岸的中国人,据说当时有3万。

见此情景纷纷正比高呼:中华民族,万岁!

献旗之后,谢晋元带着杨惠敏看望了受伤战士。

深受到触动的杨惠敏,向谢晋元提出要一份守军名单。

考虑到既不能曝光真实的守军人数,又可以迷惑日军

谢晋元便制作了一份假名单,交给了杨惠敏

将当时四百余名守军人数说成是800人。

杨惠敏返回之后,八百壮士的称号便广为流传开来。

而她,以女英雄的身份,登上了当时著名杂志《良友》的封面

名噪一时,成为传奇。

多年后,八百壮士的事迹被拍成电影,搬上银幕

著名影星林青霞在片中出演杨惠敏。

当时,杨惠敏还穿上女童军的衣服,与林青霞留下珍贵合影。

5、制作旗帜的大人物

酒桌上拍板制旗,酒席未散就已送到!

制作这面旗帜的人,则是一位上海有头有脸的大人物,王晓籁。

当时上海总商会的会长。

最初向他传递四行仓库守军消息的,就是女学生杨惠敏。

杨惠敏回忆说,当时身为童子军的他们顺利完成运送物资的任务。

回到商会后,王晓籁已经准备好丰盛的酒席为他们庆功。

庆功宴上,杨惠敏提出四行仓库应该悬挂一面象征中华民族精神的旗帜。

王晓籁当即拍板同意,火速安排制作。

酒席还未散去,一面十二尺见方的旗帜已经送到。

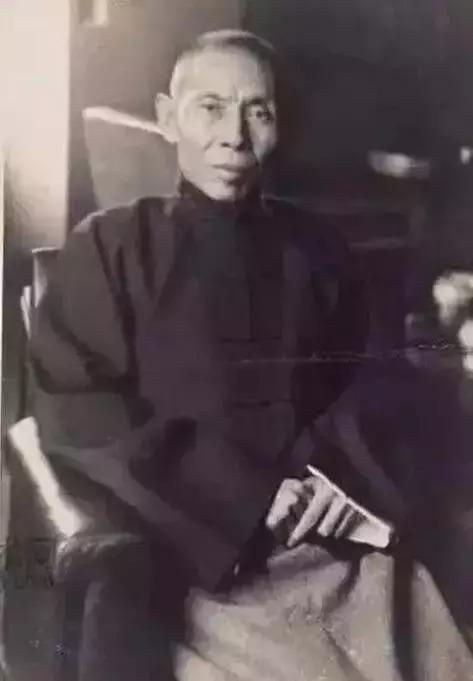

6、成为战地记者的复旦大学教授

“许多悲壮的场面,我是不便直接报道出来的。”

就在谢晋元他们开战之时,有一名战地记者

冒死进入了四行仓库。

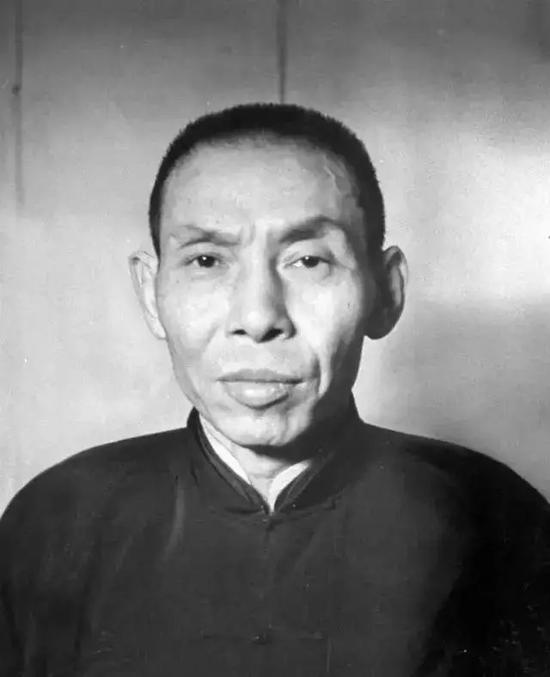

他叫,曹聚仁。

他本是著名学者章太炎最年轻的弟子

曾在暨南大学、复旦大学等校任国文或史学教授。

但抗日战争爆发,他脱下长衫,换上军装,成为了一名战地记者。

他住进了第88师孙元良的司令部

随军进退,冒着枪林弹雨,出生入死

为《大晚报》《立报》和中央通讯社撰写战地报道。

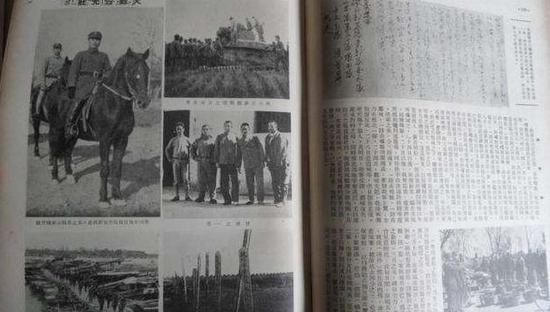

1938年10月,曹聚仁进入谢晋元第524团驻守的四行仓库

目睹了八百壮士英勇坚守的全过程

情绪激动,飞快写下报道

将抗战中最振奋人心的第一手消息,传递给更多的中国人民。

后来,他将这些身临其境的一切,写入了他编著的《中国抗战画史》,留下了极其重要的历史资料。

当时的战争又多惨烈和艰难?

他说:“许多悲壮的场面,我是不便直接报道出来的。”

值得一提的是,现在凤凰卫视的著名媒体人曹景行,正是曹聚仁的儿子。

7、分米的老嫂子

“抗日将领谢晋元遣孀昨日抵沪,下榻新新旅社。”

谢晋元忠诚赤胆,而他的夫人凌维诚

在他去世多年后,坚持做着一件伟大的事。

凌维诚和谢晋元的相遇,像一个童话

她是上海小姐,嫁给了广东的农村小子。

(两人的婚礼照)

1929年秋,谢晋元与凌维诚在汉口大华饭店举行婚礼。

之后,谢晋元参战,两人聚少离多。

大战将至前,谢晋元将妻儿送到广东蕉岭乡下。

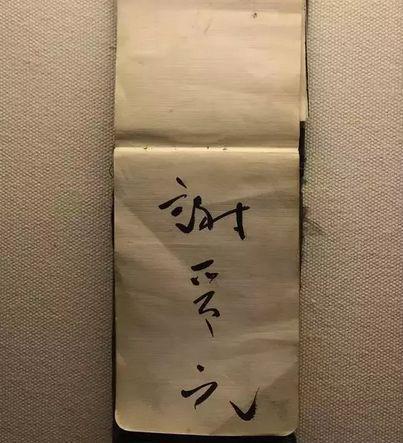

(谢晋元手书)

临别时,谢晋元对妻子说:

“这场战争将会是长期、激烈和残酷的

如果不安顿好你们,我无法安心杀敌。

作为军人,为国效命就不能顾家,所以现在不得不交给你了。

但你要相信,这场战争的最后胜利一定会属于我们!

到胜利那天,我就来接你们返回上海。”

(谢夫人与儿女们)

但,这次分别竟成了永诀。

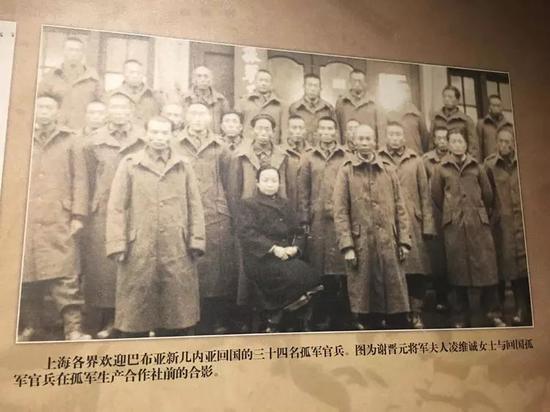

当年战后,八百壮士中有不少人流落街头,生活没有依靠。

得知此事,谢夫人凌维诚专程在报上刊登消息,告知:

“抗日将领谢晋元遣孀昨日抵沪,下榻新新旅社。”

次日,一些在沪孤老兵、新闻记者、社会人士纷纷找上门来,于是,她又四出奔走,向社会各界呼吁。

有八百壮士的后人回忆,哪怕是在最困难的时期,“老嫂子”带着四个孩子吃不饱饭,依然不忘在每年过年前匀一些米出来,叫他们背回去。

而这一背就是很多年,直到谢夫人去世。

也因此,谢夫人凌维诚被老兵们亲切称呼为“老嫂子”。

8、一个敬礼,一份家训

“不求上进,就做亡国奴!”

八百壮士与四行仓库,血脉相连。

多年后,曾担任过四行仓库总经理的吕传良回忆起当年见到老兵来四行仓库时的情景,仍然无比激动:

“老兵进来,第一个姿势是敬礼!”

尽管,他们的身材已经不再挺拔,但军人的刚毅已经刻进骨子里。

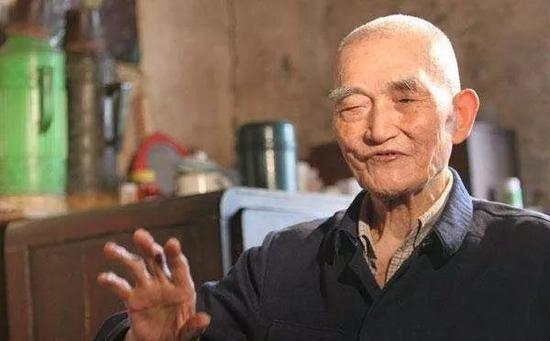

(八百壮士中最后的一位老兵:杨养正,已经在2010年离世)

而老兵留下的家训更是让人,心绪难平。

一位八百壮士的后人王秀英称,

“在父亲眼里看来,做奴隶是比死亡更没有尊严的事情。”

尽管父亲没有读过多少书,但他对孩子的成长延续了四行仓库时期“中国人不做亡国奴”的悲壮。

他用来教育女子的一句话就是:

“不求上进,就做亡国奴!”

9、那些始终没有留下名字的人

一些八百壮士的遗骨,已散落在天涯。

解放后,“八百壮士”幸存者大多回到各自家乡,务农为生,也有人在外地安家。

2009年,在南京鼓楼医院发现的“八百壮士”周大发,是湖北监利汪桥镇人。

他隐埋功名,淡泊一生,过去的经历曝光时已95岁高龄,几天后就离开了人世。

2010年,八百壮士中的最后一位老兵杨养正在重庆逝世,享年97岁。

杨养正原名杨得馀,生于湖北随州,1933年入伍。

淞沪会战前,他任88师524团一营一连一排排长。

在谢晋元的领导下,坚守四行仓库四天五夜。

他,在四行仓库保卫战中失去了一只眼睛。

还有一些壮士的遗骨,散落在天涯。

当年被日军流放到南洋做苦力的36名“八百壮士”中,有17名湖北兵,其中3位蒲圻老乡向寿山、雷炳林、刘炳秋等人,已长眠在巴布亚新几内亚的孤岛上。

至今,“八百壮士”中仍有约100人的名字无从考据。

10、“中国不会亡,中国一定强!”

一首歌,一部电影,永远铭刻进中国抗日战争史!

1937年10月,谢晋元率兵坚守四行仓库。

两个月后,一首抗战爱国歌曲《歌八百壮士》,传遍了大江南北。

多年之后,歌曲曲作者夏之秋先生的女儿夏兰青回忆说,

“父亲拿到歌词后,连夜谱曲,一气呵成。”

歌词中唱到:

“中国不会亡,中国不会亡!

你看那民族英雄谢团长。

中国一定强,中国一定强!

你看那八百壮士孤军奋守东战场。

四面都是炮火,四面都是豺狼。

宁愿死,不退让!

宁愿死,不投降!”

转眼,淞沪会战已过去81年。

但这首当年响彻苏州河两岸的激昂之歌,至今仍让人热血沸腾。

中国不会亡,中国一定强!

多年前,就有人在网上留言呼吁:能不能拍一部八百壮士的电影?

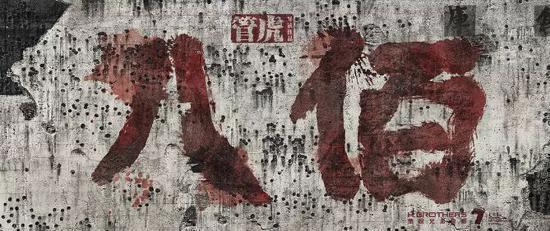

如今,这件背负着无数中国人期待的影片《八佰》,已经低调拍摄杀青!

无数人在坐等尽快上映!

执导这部电影的,是国内最爷们儿的导演管虎。

对于八百壮士的英雄事迹,他感慨道:

“生难做人杰,死亦非鬼雄,但是他们活过。”

中国不会亡,中国一定强!

现在,以这句话为标题的报道

就在中华人民共和国国防部的官网上!

看完他们的故事,

我们是否也该反思?

在物欲横流的当今社会,

谁,才是真正的明星?

今天,请让我们一起

向这群在国家和民族危难时刻

挺身而出的人,甚至是无名者

致 敬!

请记住,

我们中国,一定强!!!

本文由军迷圈转码显示查看原文