文|四代重歼

本月初英国简氏防务周刊援引俄军方的消息称俄陆军已经正式接收经过翻新的2S7型203毫米榴弹炮和2S4迫击炮。这两种火炮从冷战结束后停产并几乎从俄军中消失,只剩很少的一些数量,如今俄军将重新大量装备这两种火炮,装备军区直属炮兵部队使用。

俄罗斯“军队2017”展上出现的2S7M自行榴弹炮和2S4迫击炮

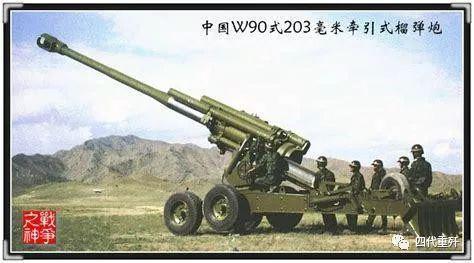

其实在咱中国也有一位和这两款冷战老炮外形相似的同族兄弟,这就是中国北方工业集团生产的W-90式203毫米自行榴弹炮。

上世纪六七十年代,中国面临严重的外部威胁,中苏关系破裂后,苏联在中苏边境线上陈兵百万,虎视眈眈。当时的苏军奉行“大纵深作战理论”。在在主要突击方向上火炮的密度可以达到每公里正面将近300门的水平。可反观当时的中国在这个关系破裂后,中国很少能够从外部获得军事技术上的支持,加上当时国内特殊的环境和相对薄弱的工业基础。中国的火炮在那个时期并没有太大的进展,当时问世的著名的152神教(66式152毫米加榴炮),也是在苏联D-20式152毫米加农榴弹炮仿制而成的。缺乏正面硬怼的火力输出,加上空中支援能力的不足,咱当时也只能靠着“深挖洞广积粮”来应对这一局面了。

至今还在服役的152神教

时间进入80年代,随着中美建交,中国与西方的关系缓和,中国与美国等西方国家也进入到一个难得的关系蜜月期。中国也因此得以从西方取来了大量宝贵的真经。1986年8月,北方工业公司与英国SRC和西班牙ERT/EDB公司签定了“火炮武器系统研究和发展的协议”。确定了三方合作的范围、合作的方式、财政分担等内容,加上当时著名的火炮专家布尔博士以学者的身份来华参加学术交流,并为我国带来了一些火炮研制领域的新技术。在访问中,布尔还建议我国发展203毫米大口径火炮。随后该方案也等到相关部门的批准,并正式立项。联合发展203毫米火炮系统的中心内容是有SRC公司进行图纸阶段的设计,并由ERT公司首先制造两门样炮,并进行试验。北方公司制造两门样炮,并进行扩大范围的试验,并由ERT和SRC公司进行考察,在每个阶段结束后,将试验文件提交给各方进行交换。作为该项目的附带条件,英国SRC公司提供了FGH-155型155毫米牵引炮、FGT-203型203毫米牵引炮、VSP-203型203毫米自行炮三种火炮的工程设计资料供中国研究使用。

中国W90牵引和自行榴弹炮

1987年成品制作完成,被命名为W--90式203毫米自行榴弹炮,该火炮系统采用了45倍口径的身管,射程达到了50公里,最大射速达2发/分,也可以持续射1发/分。其攻防正面宽度约为50公里,单炮的火力覆盖面积达到1234平方公里。该炮的弹药威力也处于世界领先水平,其远程全膛榴弹的装药量、弹片的均匀性、飞散速度、杀伤面积和功能与西方同类榴弹相比均有较大提高。W90式203毫米榴弹炮,该炮口径为203.2毫米,初速933米/秒,射速1-2发/分。发射的弹丸重量和射程分别为:底凹弹,弹重95.9千克,最大射程40千米;底排弹,弹重100。1千克,最大射程50千米。其战斗全重为16396千克。火炮的高低射界为-2~+55°,方向射界为±30°。牵引速度为公路90千米/小时,土路50千米/小时。该炮采用电渣重熔炮钢制成的45倍口径长身管,内有64条膛线,射击寿命1000发以上。炮口采用双室冲击式,炮尾采用与其他火炮完全不同的卡口式炮闩及液压开关闩机构,取消了常规的炮尾零件,由闩体和身管尾端直接啮合。该火炮配有气压输弹机,可在各种射角下将弹丸和药筒输入炮膛。火炮至少配备了全膛增程底凹榴弹和全膛底排榴弹两种,采用可燃药筒,在世界上处于领先地位。火炮还可发射西方同口径炮弹。W90式203毫米火炮的功防正面宽度为50公里,单炮火力覆盖面积为1090平方公里,是美国M110203毫米榴弹炮的5倍,苏联2S7203毫米榴弹炮的2.7倍。

W90式203毫米榴弹炮是对付点目标和面目标的良好武器,可在远距离上与敌方炮兵作战,压制和打击敌多种目标,也可作为海岸炮打击水面目标。如果配备特种弹则作战任务更灵活,如配备核弹又具备了威摄能力。

可惜,如此性能出众的火炮中国也仅仅生产了3门,就毫无下文了。这又是为什么呢?

北方工业集团产品主要用于出口,该炮研制之时,中东的伊朗和伊拉克还在战场上打得火热,可到了该炮问世时,战事却已接近尾声,销路一下子受到了冲击,而冷战的结束让大规模钢铁碰撞的场景发生的概率也大大降低。加上当时的中国还在积极开发155毫米的自行火炮,且性能与w-90也相差无几,甚至要更高。既是如此,干嘛要多花一份冤枉钱呢。

美制M107型175毫米加农炮

203毫米的巨大管子,让w-90只能采取无炮塔设计,这种“奔放”的设计,必然牺牲了防护性,另外没有大“脑袋”,也无法携带更多的弹药。203毫米带来的巨大后坐力也成了当时的大量装备“五对轮”底盘无法长期承受的痛。在当时研发时使用了美国M107式175mm自行加农炮的M158履带式底盘,但数量确是有限的。

如今咱也有了性能更优的PLZ-05

本文由军迷圈转码显示查看原文