文|温骏轩

中国的海上突围之路

南海的咽喉—马六甲海峡

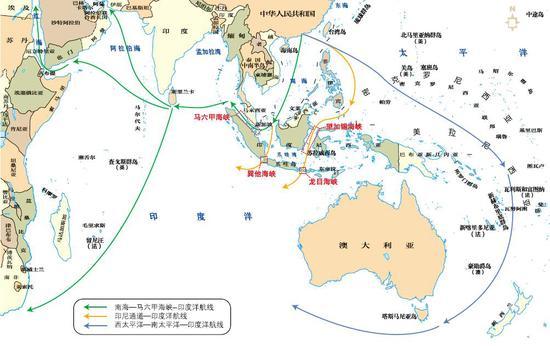

南海的那些岛屿无疑是中国领土的重要组成部分,并且它们对于维护中国在南海的海洋利益有着决定性的意义。不过,中国目前的海上利益并不仅在南海,印度洋以西的中东及非洲是中国重要的能源供应区,目前也逐渐成为中国企业主要的市场拓展区域。在目前的原油进口量中,从中东和非洲进口的比例就约占75%,这些石油基本上是经由印度洋和马六甲海峡运至中国的。如果算上从其他地区经由印度洋运输的石油,这个比例将达到80%。因此,连接印度洋与南海的马六甲海峡成为中国必须重视的战略要地。

说到马六甲海峡,很多中国人首先想到的是新加坡,它位于马来半岛的顶端,其重要性是显而易见的,可以称得上是马六甲的门户。中国人对新加坡一般的认识是“华人国家”,所以想当然地认为它会站在中国一边,但事实并非如此。前面我们也说过,新加坡之所以能取得现在的成功,主要是因为它尽量向英、美靠拢,并采取西方的价值观。因此,希望依靠文化的力量使新加坡完全倒向中国并不现实。

从新加坡的角度来看,鉴于自身的体量和地理位置,最好的生存之道是在大国之间周旋,让自己奇货可居。

除此之外,关注马六甲航线的国家还必须考虑马六甲海峡沿岸的另两个国家—马来西亚和印度尼西亚的立场。尽管在和平时期,中国的商船经过马六甲海峡并不会遇到官方的阻拦,但从战略安全的角度来看,你无法保证在非和平时期会发生什么情况。

即使中国有办法让上述三国不敢威胁中国在马六甲海峡的航运安全,但只依靠马六甲海峡的风险依然很大。这个风险主要来自以下两个方面:

首先,马六甲海峡太长,地形条件复杂。穿越整条海峡的航程超过1 000 公里,两岸泥沙不断地向海峡内淤积,形成了大量的沙滩和沙洲(浅于23 米的地方就有37 处),再加上海峡内累积了不少沉船,使得真正能利用的航道宽度很有限(主航道仅宽2.7~3.6 公里)。尤其是在扼守其东大门的新加坡水域,海峡只有2 公里宽。

目前,超过20 万吨的巨轮就已经无法在马六甲海峡安全通行了。如果在战时,马六甲海峡的这种状态,也将使得攻击航船、封锁海峡变得非常容易。

其次,从南海方向驶出太平洋的船只会发现,在海峡之西有一条相当于门户的岛链存在。这条岛链的北部是安达曼群岛,南部则是尼科巴群岛。不幸的是,由于大英帝国的帮助,这条位置上看起来更应该被划归东南亚国家的“马六甲海峡西大门”,现在却归属于印度。在印度与中国存在地缘政治竞争的情况下,大家应该很容易判断出,这样的格局对于中国是很有风险的。

理论上,从中国出发的船只也可以东出第一岛链,进入西太平洋,然后向东南方向航行,围着新几内亚岛、澳大利亚大陆绕一圈,从南太平洋进入印度洋。当欧洲人在阿拉伯人垄断东西方海上通道的时候,就曾选择绕行非洲南部,或者围着地球绕一圈以抵达亚洲。问题是,即便不考虑成本问题,这条西太平洋—印度洋航线的地缘政治风险也要远高于南海—印度洋航线。毕竟,这条航线要在美国(关岛)、澳大利亚、新西兰这些海洋国家联盟的核心成员眼皮底下经过。既然连马六甲海峡都快被中国的对手封锁了,又怎么能指望上述国家成为中国的盟友呢?因此,我们必须把视线放在这两条航线之间,看看南洋群岛本身有没有其他海峡可以扮演相应的角色。

备选方案—印尼通道

我们知道,南海的东、南方向是一片由两万多个岛屿所组成的“大陆”,由本书所称的“南洋群岛”所围就。这就意味着马六甲并非唯一连通南海—印度洋的纽带,其他岛屿之间的海峡组合也可能成为新的交通要道。然而,并不是所有的海峡都具有战略价值。小渔船自然完全可以在南海那两万多个小岛间随意穿行,但对于具有远洋能力的军舰(包括潜艇)、商船来说,能够利用的海峡并不多。

由于南洋群岛的南部外围岛链都属于印尼国土,很显然,无论你是从南海腹地穿行,还是选择东出台湾岛与菲律宾之间的巴士海峡,沿菲律宾东麓南行,最终都必须经过印尼国土才能够抵达印度洋。为此,我们也可以将替代马六甲航线的备选方案称为“印尼通道”。

真正有战略价值的印尼通道有两条,这两条通道中共计有三条重要的海峡:西边的通道需要穿越巽他海峡,东边那条则要通过望加锡与龙目两条海峡。

巽他海峡位于苏门答腊岛和爪哇岛之间,长约120 公里,宽22 〜110 公里,平均水深远远超过马六甲海峡,非常适于大型舰船通航。因此,巽他海峡成为太平洋通往印度洋重要的战略通道,来自东亚的航船经常通行于此。而且巽他海峡很深,峡底地形简单,因而也成为潜艇的黄金水道,美海军第七舰队就经常通过巽他海峡来往于太平洋与印度洋之间。不过,由于苏门答腊岛和爪哇岛距离较为接近,最窄处仅有3.3 公里,战时也非常容易遭到封锁。

另一条就是巴厘岛东侧的龙目海峡了。之所以会叫这个名字,是因为海峡对面的那个小岛就叫龙目岛。为了让这条海峡更具有知名度,也许应该将它改名为“巴厘海峡”。只不过对于政治家和军事家来说,炒热这一条战略位置极为重要的海峡,并不会带来直接的好处。事实上,这条海峡目前也不可能改名,因为巴厘岛西侧与爪哇岛之间的那条海峡就叫巴厘海峡。

巴厘海峡之所以没有那么知名,是因为它的宽度只有不到3 公里,并且水太浅。不过这倒为爪哇岛与巴厘岛之间的交流提供了便利,否则,当年那些不愿意改信伊斯兰教的马来人也不会那么容易大规模退往巴厘岛。

相比其他几条海峡,龙目海峡的通行条件可以说是最好的。海峡最初是因地壳断裂下沉而形成的,由于海流强烈的侵蚀和冲刷,龙目海峡自形成以来一直都在自然地加深加宽。目前其大部分水域水深能达到1 200 米以上,宽度则在35~65 公里,并且没有暗礁。这样的通行条件,不仅让马六甲海峡相形见绌,其安全性也要好于最窄处仅3.3 公里的巽他海峡。现在往来于太平洋与印度洋之间的载重20 万吨以上的大型船只,基本都是从龙目海峡通行的。

从印度洋方向驶来的油轮在经由龙目海峡进入印尼水域后,接下来所直面的就是望加锡海峡了。这条位于苏拉威西岛和加里曼丹岛之间的海峡,长740 公里,宽120~407 公里,大部分水深为50~2 458 米,平均深度为967 米。有这样的纵深,通行再大的油轮也没有问题了。由于日本所使用的油轮多属载重20 万吨以上的超大型船,因此对于日本来说,龙目—望加锡航道则显得更为重要。

抛开通行条件,仅从地缘位置来看,日本也会比中国更加重视龙目、望加锡海峡。因为当我们把视线移到望加锡海峡之北时,会发现与之直接连通的并不是南海,而是菲律宾。就算中国最终控制了南海,日本也完全可以只依靠菲律宾东侧—望加锡海峡—龙目海峡这条绕过南海的海上通道通往印度洋。事实上,这条通道的战略价值早在第二次世界大战期间就已经体现出来了。为了争夺海峡控制权,日本联合舰队与盟军曾在此进行过闻名于世的望加锡海战。

对于中国当下来说,航程更短的巽他海峡会更有价值些。如果中国能够控制南海,那么只需搞定印尼就足以保证航线的安全。相比之下,龙目海峡的位置就有些偏东了,如果继续北上望加锡通道,无论是从马来西亚与菲律宾之间穿行而过,回到南海航线,还是继续北上由台湾岛南北两侧进入东海,面临的地缘政治局面都要复杂些。当然,在和平时期,龙目—望加锡通道的重要性还是无法替代的。比如中国从澳大利亚所进口的铁矿石,大部分就是由龙目海峡输入的。

通过上述分析,我们应当清楚这两条战略通道的位置以及地缘价值了。经由这两条通道进入印度洋的优点在于可以避开印度的监控,并迂回至印度洋的腹地。它们的名气之所以远逊于马六甲海峡,是因为在和平时期,一切商业活动都需要考虑成本问题,而马六甲海峡在地理上的优势使得它在印度洋—太平洋的航运当中占据了主导地位。不过作为战略备选方案,增加的那部分航距也属于可以接受的范围。

相比于马六甲海峡三国(新加坡、马来西亚、印度尼西亚)共管的局面,在巽他、望加锡、龙目这三条海峡的问题上,印尼终于可以独自充当一次“关键先生”了。对于这个人口超过2 亿的国家来说,五大地缘政治区中的任何一方想将其完全控制都是不现实的。就中国来说,双方并没有直接的地缘矛盾,相反,基于各自的地缘政治定位,两国之间的战略合作前景颇为广阔。

中国海上突围路线示意图

要想与人合作,首先必须知道你的合作伙伴需要什么。我们先来看看印尼需要什么。以地缘实力来看,无论是在GDP(国内生产总值)还是人口方面,印尼都是当之无愧的东南亚老大。在20 世纪50 年代亚非国家争取民族独立的大潮中,正是基于对自身地缘潜力的自信,印尼才会试图在第三世界国家秩序的建立中拥有更多的话语权。1955 年召开的第一次亚非会议,就是在印尼的提议下举办的,举办地就在印尼的万隆,因此又称为“万隆会议”。

尽管印尼并无可能成为一类地缘政治板块,但在东南亚地区成为核心,并凭借同盟的力量提升国际话语权,还是可以期待的。然而一个国家能否成为地区核心,不仅取决于整体实力,更取决于其与地区其他成员的地缘关系是否紧密。如果彼此之间没有互联互通、合作共赢的需要,那么即便你的实力再强,也很难辐射自己的影响力。从在东南亚的地缘位置来看,面朝太平洋、背靠印度洋的印尼显得颇为边缘。

兼具海陆双重优势的泰国、马来西亚、越南,在地缘位置上都更有机会成为连接中南半岛与南洋群岛之间的纽带。另一个让印尼有危机感的因素,来自其身后的澳大利亚。对于澳大利亚来说,如果想扩张自己的地缘影响力,东南亚几乎是唯一的选择了。事实上,无论是在东帝汶问题上,还是在2014 年马航的两起空难中,我们都能够看到澳大利亚忙前忙后的身影。毕竟,直接横亘在它身前的,只有与之隔海相望,且渴望获得东南亚领导权的印尼了。

在上述地缘背景下,如果能够从外部得到一个强有力的支撑,那么印尼所面临的地缘困局将大为改观。问题在于,这一选择的余地其实并不大。首先,对方必须是一个一类地缘板块,也就是位列我们在第一章所列出的五大地缘政治区,才有可能发挥作用。其次,这个地缘政治区有和印尼合作共赢的需要,并且没有潜在的地缘矛盾。

当一个国家想要寻求外部支持时,美国总是第一个被想到的。然而对于美国所处的西方世界来看,在介入东南亚事务这个问题上,马来西亚才是更合适的代理人。因为即使不考虑印尼与澳大利亚的潜在矛盾,马来西亚的位置也更重要,且又曾是大英帝国的殖民地。同理,对美亦步亦趋的欧洲国家,也没有与印尼进行战略合作的需求。至于俄罗斯人,即使他们想在海洋上有所作为,最符合他们要求的也是越南和它直面南海的金兰湾军事基地。

印度也许也是一个选项。对于这个期待崛起的国家来说,介入东南亚事务,更多是为了对冲中国在印度洋的影响。然而让印度人选择的话,优先合作的目标应是与之陆地相连,且有更广阔合作前景的缅甸,以及能够在南海给中国直接添乱的越南。

其实,即使不做上述排除法,中国也是印尼最合适的选择,因为印尼对中国而言有足够的重要性。无论出于加深与东盟合作的想法,还是出于在南海博弈的需要,印尼的话语权对于中国来说都有很大的价值。比如在菲、越试图绑架整个东盟或者南海国家,以期共同应对中国时,在南海周边找个与自己没有利益冲突,又有互换筹码可能性的战略合作伙伴,就显得很重要了。

此外,既然中国人已经决定向蓝海进军,那么印尼所掌控的两条海上通道,也足以让这个世界级大国对其另眼相看。需要说明的是,尽管美国人认为,对于这种“国际性海峡”,各国都应该享有过境通行权[1]。但事实上绝大多数国家在穿行于这些位于印尼领海中的海峡时,都不能无视印尼的存在—除非你能够强大到美国的地步。罗列出这些中国需要印尼的理由,并不是说中国在与印尼的战略合作中会为对方所掣肘。分析这些是出于知己知彼的需要,如果双方不能各取所需的话,那么也就没有合作的必要了。当然,一定要有备选方案的话,印尼也可以选择和日本加强战略合作,而当下处处希望掣肘中国的日本,也会很愿意把印尼这样一个东南亚大国拉入自己的阵营。问题是在与中国没有直接利益冲突的背景下,印尼完全没有必要为了日本的利益而站在中国的对立面。

本文节选自《谁在世界中心》,作者:温俊轩(笔名:温骏轩),出版单位:中国国家地理图书;这本新书,以地理环境为切入点,以地图为工具,从地缘视角探讨了中国崛起路线。在地域上,形象生动地解析了欧洲、东亚、东南亚、南亚等区域与中国的地缘政治关系;从时间上,回顾了世界的历史,探讨了文明兴衰、民族兴亡的规律,为我们了解当今世界大国格局和未来国际趋势提供了一种全新的视角和更广阔的视野。