文|候知健

在近年来的抗日神剧中,主角碾压人体生理极限和这个世界的物理规律已经是见怪不怪的事情了,而这也招致了大量观众的不满。

比如靠肉身肩扛大炮打鬼子,这点就被批的厉害。但是针对这个问题来说,也有不少观众的看法本身存在问题,他们认为所有的炮都是不能肩扛发射的。需要说明的是,在使用一些特殊的火炮的时候,人确实可以扛着火炮来发射的;而且这类火炮现在仍然广泛运用在各国的军队中,有时候它们甚至常常不被人当成是火炮。

图:芬兰在二战期间开发的Lahti L-39反坦克枪,发射20毫米口径的机炮炮弹,后坐力已达到人体承受的极限

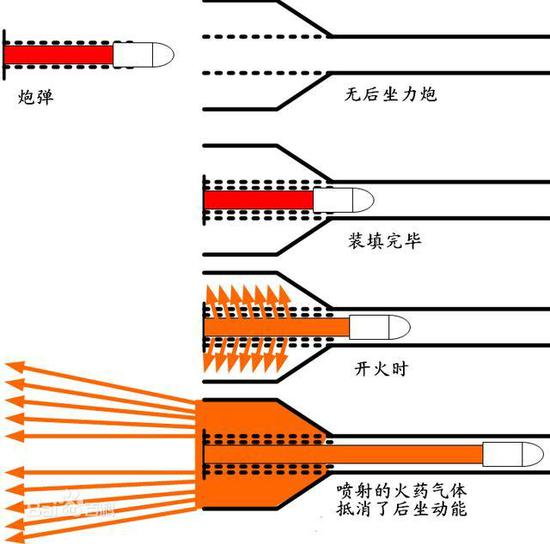

传统的枪械、火炮的身管,尾部都是密闭的,火药在燃烧以后形成的全部燃气,都必须从前面的炮口才能出去。这种设计,能够使火药的能量集中向前方释放;以最大的效率转化成炮弹的飞行动能,让炮弹获得最大的威力和射程。

而这样的武器,即使是20毫米的最小口径火炮,其发射时的后坐力也不是一个射手在站立的状态下能承受得起的。如果继续增大到70、甚至是100毫米以上,那么就是军队常见的小型车辆——比如吉普车,那也得完蛋,落个一炮翻车的下场。

图:以瑞典古斯塔夫为代表的一些无后坐力炮设计更为先进完善,它发射时直接连弹壳一起向后喷出;这样不仅在装填火炮上反应更快,而且炮弹的可靠性也更好了

图:无后坐力炮的特性,也使得它在室内等狭小空间中使用有很大的限制;如果后方没有足够的空间,高温的火焰在封闭或者半封闭空间中回卷,对于射手将会形成足以致命的伤害

因此人们在后来又开发了无后坐力炮。无后坐力炮通过让炮弹的燃气大量从火炮尾部向后喷出,能够有效抵消绝大部分后坐力。因此它本身很轻,在口径较小的时候——比如40毫米,可以做成紧密跟随一线步兵前进冲击的超轻型火炮,由步兵在卧姿甚至立姿无依托情况下使用。当然要追求较好精度时,它仍然是架设在工事或者车辆上才做得到。

图:美军二战纪录片,伽兰德步枪与无后坐力炮的后坐力对比试验

上面动图中的对比测试来自于美军二战时期的教学纪录片,用于直观的向新兵展示无后坐力炮的工作原理和实际后坐表现,打消他们的畏惧心理。二战时摄影技术水平非常有限,因此画面信息损失很大,但是注意看炮尾后方闪光的火焰区域相当大——这就足够证明喷出了很多的燃气,并不是用枪代炮的方式在有意形成无后坐力炮的低后坐力假象。

图:这玩意真的不是火箭筒,它们是古斯塔夫无后坐力炮炮,正儿八经的大炮。。。。。。

不过比较有意思的是——主要是由于射击游戏的影响,不少能由单兵或者双人火力组携带使用的轻型无后坐力炮,常常会被人误认为是火箭筒。实际上它们的炮弹本身没有火箭发动机,动力完全来自炮管中药筒的燃气推动,原理上和火箭根本不是一回事。

本文由军迷圈转码显示查看原文